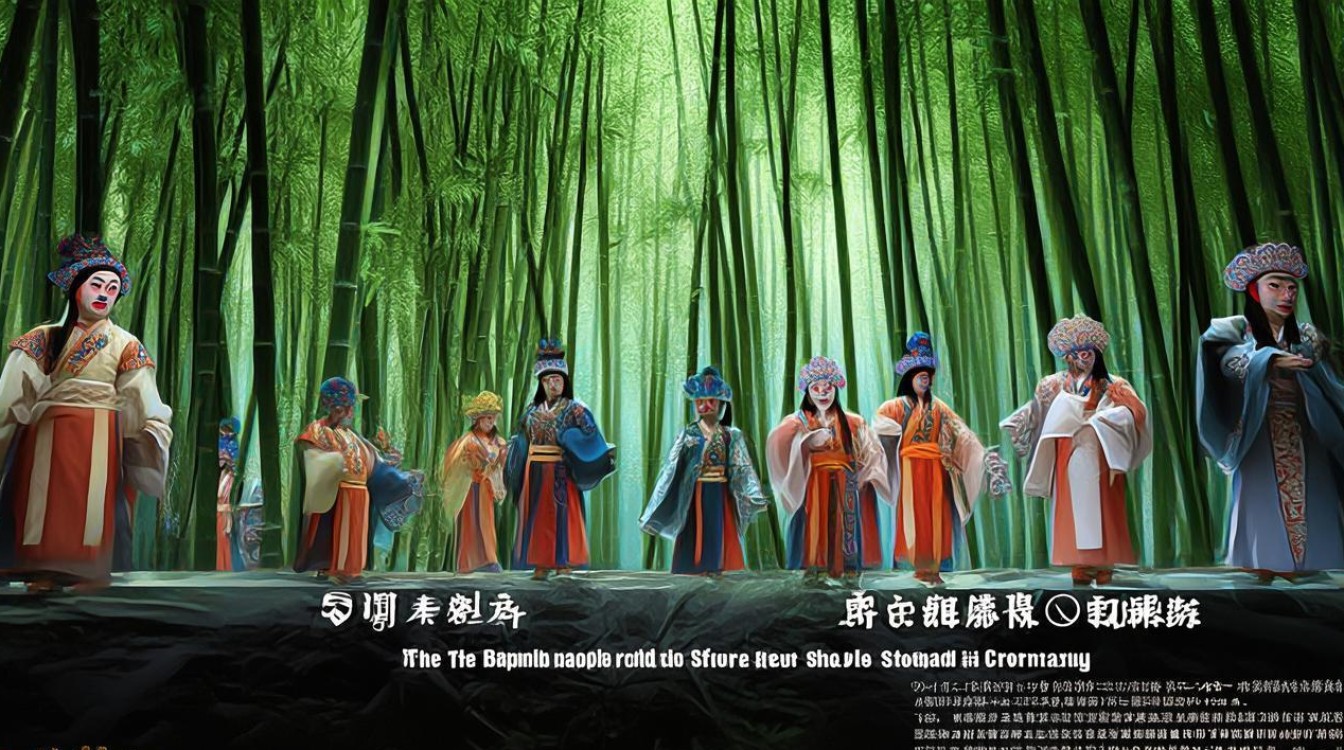

京剧《竹林记》是传统京剧中取材于民间传说与历史典故的经典剧目,以“竹”为精神内核,通过跌宕起伏的情节展现古代文人的气节与百姓的正义抗争,自清末以来久演不衰,成为弘扬中华传统美德的重要舞台作品,故事发生在明代中叶,朝纲渐弛,地方豪强与贪官勾结,欺压百姓,而以“竹林”为象征的清正之气,成为黑暗中的一抹亮色。

剧情梗概

背景缘起

主角林仲儒原为朝廷御史,因秉公弹劾权臣严嵩党羽,反被诬陷“结党营私”,削职为民,他带着独女林玉奴回到故乡青竹坞,此地竹林茂密,溪水潺潺,林仲儒以“竹”自喻,在竹林间筑茅屋隐居,采药教书,过着“宁可食无肉,不可居无竹”的清贫生活,他常教导女儿:“竹有节,人不可无节;竹空心,人不可无德。”

恶霸逞凶

当地豪强钱万贯,外号“钱剥皮”,因强占民田、勒索百姓被林仲儒当众训斥,怀恨在心,钱万贯勾结知府赵不仁(严嵩远房亲戚),以“私通叛党”的罪名诬陷林仲儒,派衙役查封茅屋,欲强占竹林作为修建生祠的地基,衙役们毁竹伐木,推倒院墙,林仲儒上前阻拦,反被推倒在地,口吐鲜血,林玉奴哭喊着扑倒父亲身上,被钱万贯的家丁强行拖走,关入柴房。

智斗奸佞

林仲儒之女林玉奴,年方十六,不仅容貌秀丽,更聪慧勇敢,她连夜逃出柴房,翻墙至邻村隐士“竹叟”家中求助,竹叟原为林仲儒的同窗,因不愿与贪官同流合污而归隐,武艺高强,在乡间颇有威望,竹叟听罢事情经过,怒不可遏:“钱剥皮鱼肉乡里,赵不仁狼狈为奸,我等岂能坐视不理!”他教林玉奴女扮男装,化名“林小竹”,与自己一同前往县衙击鼓鸣冤。

林仲儒在狱中写下《竹赋》,以“经冬不凋,四时常绿”自喻,表达“宁为玉碎,不为瓦全”的决心,他将《竹赋》暗藏于竹杖中,托探监的老仆林忠送出,林忠冒死将竹杖交给竹叟,竹叟读罢《竹赋》,老泪纵横:“君节兄之志,可昭日月!”

高潮结局

竹叟与林玉奴收集钱万贯与赵不仁勾结的证据(包括强占田契、贿赂账册等),并联合受迫害的乡绅百姓,联名上书新任巡按大人(实为微服私访的朝中正直官员),在公堂之上,林玉奴当呈证据,揭露钱万贯的恶行与赵不仁的贪赃枉法,赵不仁试图狡辩,竹叟取出林仲儒的《竹赋》,巡按读罢,拍案而起:“林仲儒一片冰心,竟遭此祸!”

钱万贯被革去功名,杖责流放;赵不仁被革职查办,下入大牢;林仲儒沉冤得雪,官复原职,但他看透官场险恶,以“年事已高”为由,辞官归隐,巡按感念其气节,赐“清风劲节”匾额,林仲儒携女儿与竹叟回到青竹坞,重修茅屋,竹林依旧茂密,溪水依旧潺潺,百姓纷纷前来送行,称颂他们“如竹之韧,如水之清”。

剧情阶段与主题体现

| 情节阶段 | 主要事件 | 涉及人物 | 主题体现 |

|---|---|---|---|

| 归隐竹林 | 林仲儒被贬归隐,以竹自喻 | 林仲儒、林玉奴 | 清正自守、淡泊名利 |

| 恶霸逞凶 | 钱万贯勾结赵不仁,强占竹林 | 钱万贯、赵不仁 | 强权对正义的压迫 |

| 智斗奸佞 | 林玉奴求助竹叟,收集证据 | 林玉奴、竹叟 | 智勇抗争、团结互助 |

| 沉冤得雪 | 巡按秉公办案,惩治恶霸贪官 | 巡按、林仲儒 | 正义必胜、气节长存 |

相关问答FAQs

问:《竹林记》中“竹林”不仅是故事发生的场景,更具有深刻的象征意义,具体体现在哪些方面?

答:“竹林”在剧中是多重象征的载体:其一,象征林仲儒的清廉气节,他“以竹为友”,竹的“节”对应其坚守原则、不阿权贵的品格,竹的“空心”隐喻其虚怀若谷、淡泊名利的心境,其二,象征百姓心中的正义净土,钱万强占竹林,实则是践踏公平正义,而竹林最终得以保全,寓意正义终将驱散黑暗,其三,象征古代文人的精神家园,林仲儒与竹叟归隐竹林,并非消极避世,而是以“竹林”为阵地,坚守文化操守,体现“达则兼济天下,穷则独善其身”的传统士人精神。

问:林玉奴这一角色在剧中起到了怎样的作用?她的形象有何特点?

答:林玉奴是推动剧情发展的关键人物,也是剧中“年轻一代抗争精神”的代表,她的作用主要体现在:一是串联起林仲儒的坚守与竹叟的相助,从“弱女子”到“女英雄”的转变,串联起“受难—求助—抗争—胜利”的情节主线;二是以“女性视角”展现传统道德的传承,她不仅继承父亲的“气节”,更将“智勇”融入抗争,打破了传统闺秀的柔弱形象,体现“巾帼不让须眉”的时代意义,其形象特点为:聪慧(女扮男装、收集证据)、勇敢(直面恶霸、击鼓鸣冤)、有担当(为父伸冤、解救乡里),是京剧旦角中“武旦”与“闺门旦”结合的经典塑造,既有闺秀的温婉,又有侠士的英气。