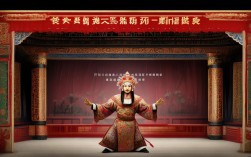

豫剧《桃花庵》是传统戏曲中的经典剧目,取材于民间故事,以悲欢离合的情感冲突为主线,展现了封建礼教下的人性挣扎与伦理纠葛,全剧结构紧凑,情节跌宕,唱腔优美,人物形象鲜明,深受观众喜爱,以下从剧情梗概、主要人物、场次结构、唱腔表演特色及主题思想等方面进行详细介绍。

剧情梗概

《桃花庵》的故事围绕书生苏宝玉与女子陈妙善的情感纠葛展开,苏宝玉赴京赶考途中,因故滞留桃花庵,与庵中女子陈妙善相恋并私定终身,后苏宝玉被家人催促离去,未及告别便杳无音信,陈妙善已身怀有孕,产下一子苏宝童,为抚养孩子,她被迫以唱曲为生,多年后,苏宝玉已另娶妻室,其妻张氏因无子,携子苏宝童(实为陈妙善所生)前往桃花庵还愿,与陈妙善相遇,在各方人物的对质与情感冲突中,真相大白,一家团圆,全剧以“认母”为核心,既展现了爱情的忠贞,也揭示了封建家庭伦理的复杂性。

主要人物

| 角色 | 行当 | 身份与性格特点 |

|---|---|---|

| 陈妙善 | 旦(青衣) | 桃花庵女子,温柔贤淑,对爱情忠贞不渝,为抚养孩子隐忍多年,坚韧而善良。 |

| 苏宝玉 | 生(小生) | 赴京赶考的书生,重情重义,但因家庭压力被迫另娶,内心始终对陈妙善怀有愧疚。 |

| 张氏 | 旦(老旦) | 苏宝玉之妻,出身名门,性格强势但无奈,因无子而收养苏宝童,最终理解陈妙善的苦衷。 |

| 王三思 | 丑 | 桃花庵附近的樵夫,性格诙谐幽默,多次帮助陈妙善,起到串联情节、调节气氛的作用。 |

| 苏宝童 | 丑(娃娃生) | 陈妙善与苏宝玉之子,幼年被张氏收养,天真活泼,最终成为认亲的关键人物。 |

场次结构与情节内容

全剧共分六场,每场情节环环相扣,矛盾逐步升级,最终在第六场达到高潮并解决,以下是场次结构简表:

| 场次 | 地点 | 主要情节 |

|---|---|---|

| 第一场 | 桃花庵外 | 书生苏宝玉赴考途中遇雨,投宿桃花庵,与陈妙善相识互生情愫。 |

| 第二场 | 桃花庵内 | 二人私定终身,苏宝玉赠玉佩为信物,约定功成名就后归来。 |

| 第三场 | 苏府 | 苏宝玉被家人催促回乡,被迫与张氏成婚,未及告别陈妙善。 |

| 第四场 | 桃花庵外 | 陈妙善产子苏宝童,为生计以唱曲为生,王三思时常接济。 |

| 第五场 | 桃花庵 | 张氏携子苏宝童还愿,与陈妙善相遇,因玉佩产生疑虑,但未识破真相。 |

| 第六场 | 苏府 | 陈妙善携玉佩上门认亲,经对质与王三思作证,真相大白,张氏让位,一家团圆。 |

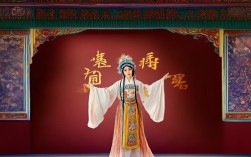

唱腔与表演特色

豫剧《桃花庵》的唱腔以豫东调为基础,融合了豫西调的委婉,板式丰富,情感表达细腻。

- 陈妙善在《庵遇》一场中的【慢板】唱段“桃花庵内春风暖”,旋律舒缓优美,展现了她初遇苏宝玉时的羞涩与喜悦;

- 在《产子》一场中,【二八板】“哭一声官人啊”唱段,节奏由慢转快,结合水袖的甩动与眼神的哀怨,将陈妙善的绝望与坚韧表现得淋漓尽致;

- 苏宝玉在《认亲》一场中的【流水板】“见玉佩如见亲人面”,唱腔高亢激昂,配合小生的台步与甩发,表现了内心的愧疚与激动。

表演上,注重“唱、念、做、打”的结合,例如陈妙善的“跪步”,在认亲时双腿颤抖,双手紧抓张氏衣袖,通过肢体语言传递出多年委屈与期盼;王三思的丑角表演,以插科打诨缓解紧张气氛,如用方言调侃“这玉佩比俺家柴刀还亮”,既贴近生活又增添了喜剧色彩。

主题思想

《桃花庵》通过陈妙善与苏宝玉的爱情悲剧,批判了封建礼教对女性的压迫,同时也展现了人性的光辉,陈妙善虽被抛弃,却未放弃对孩子的抚养,体现了母爱的伟大;张氏虽强势,但在真相面前选择宽容,展现了封建女性的无奈与善良,全剧最终以“团圆”结局,既符合传统戏曲“大团圆”的审美习惯,也暗示了“善有善报”的伦理观念,引发观众对爱情、家庭与责任的思考。

相关问答FAQs

Q1:《桃花庵》中陈妙善的唱段有哪些经典代表作?

A1:陈妙善的唱段以抒情性强、情感细腻著称,经典代表作包括:

- 《庵遇》中的【慢板】“桃花庵内春风暖”,描绘了她与苏宝玉初遇时的美好心境;

- 《产子》中的【二八板】“哭一声官人啊”,抒发了被抛弃后的悲痛与抚养孩子的决心;

- 《认亲》中的【垛板】“手捧玉佩泪涟涟”,表现了真相大白时的激动与委屈,这些唱腔结合了豫剧的传统板式,通过高低起伏的旋律,将人物内心情感层层递进地展现出来,成为豫剧旦角唱腔的经典范例。

Q2:《桃花庵》的“认母”情节为何能成为全剧高潮?

A2:“认母”情节是全剧的高潮,原因有三:一是情感冲突集中,张氏作为“养母”与陈妙善作为“生母”的身份对立,将伦理矛盾推向顶点;二是戏剧张力十足,陈妙善手持玉佩、苏宝童天真的提问、王三思的关键证词,使真相揭露的过程一波三折;三是主题升华,通过“认母”展现了“母爱伟大”与“宽容和解”的主题,既让观众为陈妙善的苦尽甘来感到欣慰,也引发对封建家庭伦理的反思,这一情节的成功,使得《桃花庵》超越了简单的爱情故事,成为具有深刻社会意义的经典剧目。