湖南,这片浸润着湘楚文化热土的戏曲艺术,历史悠久、剧种繁多,犹如一幅绚丽多彩的民俗画卷,从湘江之畔的湘剧到湘西苗寨的辰河高腔,从田间地头的花鼓戏到古城常德的丝弦,湖南戏曲以其独特的地域特色和深厚的文化底蕴,成为中国戏曲艺术宝库中的璀璨明珠,这些经典剧目不仅承载着湖湘人民的生活智慧与情感记忆,更以鲜明的艺术风格感染着一代又一代观众。

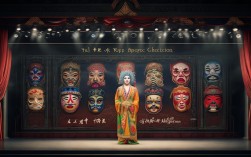

湖南主要戏曲剧种概览

| 剧种名称 | 起源时间 | 主要声腔 | 艺术特点 | 代表剧目 |

|----------|----------|----------|----------|----------|

| 湘剧 | 明代中叶 | 高腔、昆腔、弹腔 | 唱腔高亢,帮腔独特,文武兼备 | 《拜月记》《白兔记》《马前泼水》 |

| 花鼓戏 | 清代中期 | 打锣腔、牌子腔、小调 | 语言通俗,表演活泼,贴近生活 | 《刘海砍樵》《打铜锣》《补锅》 |

| 祁剧 | 明代中叶 | 高腔、弹腔、昆腔 | 场面宏大,武戏突出,行当齐全 | 《目连传》《精忠传》《杨家将》 |

| 辰河高腔 | 清代初期 | 高腔 | 保留傩戏元素,音乐粗犷,多演目连戏 | 《目连救母》《李慧娘》《封神榜》 |

| 常德丝弦 | 清代中期 | 丝弦曲牌 | 唱腔细腻,伴奏以丝弦乐器为主 | 《宝玉哭灵》《双下山》《秋江》 |

湘剧作为湖南最具代表性的大剧种,起源于明代中叶,至今已有六百余年历史,它以长沙为中心,流行于湘江流域及湖南大部,在发展过程中融合了弋阳高腔、昆山腔和本地弹腔,形成“三腔合一”的独特格局,湘剧高腔气势恢宏,帮腔由众人齐唱,极具穿透力;昆腔典雅细腻,保留古典韵味;弹腔高亢激越,擅长表现历史故事,经典剧目《拜月记》通过王瑞兰与蒋世隆的悲欢离合,展现古代闺阁女子的情感世界,“拜月”一折的唱腔婉转悠扬,成为湘剧标志性片段;《白兔记》刻画李三娘磨房产子的艰辛,唱腔融入湖南方言的质朴,令人动容;《马前泼水》以朱买臣休妻的故事讽刺世态炎凉,幽默诙谐的表演风格深受观众喜爱。

花鼓戏是湖南最具民间气息的剧种,起源于清代中期,广泛流传于湖南各地,因地域不同可分为长沙花鼓戏、邵阳花鼓戏、衡阳花鼓戏等流派,它最初是农民在田间劳作时哼唱的小调,后逐渐发展成有简单故事情节的“对子戏”和“三小戏”(小丑、小旦、小生),花鼓戏唱腔以“打锣腔”“牌子腔”“小调”为主,语言通俗易懂,多用湖南方言,表演活泼风趣,经典剧目《刘海砍樵》讲述刘海与狐仙胡秀英相遇相爱的故事,“刘海哥”的唱腔轻快活泼,“比古调”对唱充满生活情趣,成为家喻户晓的“爱情神话”;《打铜锣》通过蔡九姐制止村民乱摘生产队柑橘的故事,以喜剧手法歌颂集体主义精神,“打打打,铜锣一打心放宽”的唱段至今传唱;《补锅》通过刘大娘请徒弟李小年补锅的趣事,展现师徒默契与劳动智慧,“手拉手,过小河”的表演质朴动人,充满生活气息。

祁剧旧称“祁阳班子”,是湖南历史最悠久的剧种之一,起源于明代中叶,发源于祁阳,流行于湘南、粤北、桂东北等地,其声腔以高腔为主,兼有弹腔和昆腔,高腔保留“弋阳腔”的“滚调”特点,唱腔高亢激越,锣鼓铿锵;弹腔分“西皮”“二黄”,擅长表现历史战争和英雄故事,表演风格粗犷豪放,武戏尤为出色,翻扑跌打、刀枪剑戟样样精通,经典剧目《目连传》是中国现存最完整的目连戏本,讲述傅相救母、目连救母的故事,融合宗教、民俗与艺术,“破地狱”“滑油山”等场面宏大,展现湖南民间信仰的深厚底蕴;《精忠传》以岳飞抗金为题材,“风波亭”“岳母刺字”等情节歌颂精忠报国精神,高腔唱段气势磅礴;《杨家将》通过杨家将满门忠烈的故事展现英雄气概,“穆桂英挂帅”一折武打场面精彩绝伦,成为祁剧武戏典范。

辰河高腔流传于湘西地区,起源于清代初期,以沅江中下游的辰溪、溆浦为中心,融合汉族文化与苗族、土家族等少数民族文化,具有浓郁民族特色,它保留“不托管弦,锣鼓助节”的古老演唱形式,唱腔高亢苍凉,节奏自由多变,常加入“傩戏面具”“巫傩仪式”等元素,充满神秘色彩,剧目多取材于历史故事、神话传说,尤以“目连戏”最为著名。《目连救母》通过傅罗卜(目连)救母出地狱的故事展现佛教因果报应,“下地狱”“过奈何桥”等场面结合湘西傩戏表演,音乐独特,震撼人心;《李慧娘》讲述李慧娘死后化为厉鬼为裴舜卿报仇,“鬼怨”一折高腔凄厉婉转,展现女性反抗压迫的意志;《封神榜》融入湘西神话元素,场面宏大,服饰华丽,成为辰河高腔代表性大戏。

常德丝弦流行于湘西北常德地区,起源于清代中期,由当地民歌、小调发展而来,融合丝弦、弹词、戏曲等多种艺术元素,它以“丝弦曲牌”为主要唱腔,伴奏乐器包括扬琴、琵琶、二胡、三弦等,唱腔细腻婉转,富有抒情性,表演讲究“唱、做、念、打”,尤以“唱功”见长,剧目多取材于古典文学和民间故事,情节曲折,情感细腻。《宝玉哭灵》取材于《红楼梦》,通过贾宝玉祭奠林黛玉的场景展现爱情悲剧,“哭灵”唱段凄楚动人,常德丝弦的“软腔”将宝玉悲痛表现得淋漓尽致;《双下山》讲述小和尚本无、小尼姑色空逃下山还俗的故事,“小尼姑年方二八”唱段活泼俏皮,充满喜剧色彩;《秋江》通过陈妙常追赶潘必正的情节,以优美唱腔和表演展现江上风光与少女情怀,成为常德丝弦“折子戏”经典。

相关问答FAQs

-

湖南花鼓戏为何能成为最受大众欢迎的湖南戏曲剧种?

湖南花鼓戏深受大众喜爱,首先源于其“接地气”的艺术特质——起源于民间,题材多取材于百姓日常生活,语言通俗易懂(多用湖南方言),表演活泼风趣,充满生活气息,唱腔以轻快小调和悠扬打锣腔为主,旋律简单易记,观众易产生共鸣,经典剧目如《刘海砍樵》《打铜锣》等故事性强、人物鲜明,兼具神话色彩与现实意义,老少皆宜,演出形式灵活,既可在专业舞台表演,也可在田间地头、乡镇庙会演出,传播范围广泛,成为湖南人民“自己的戏”。

-

湘剧中的“高腔”与其他剧种的高腔相比,有哪些独特之处?

湘剧高腔的独特性主要体现在三方面:一是“帮腔”形式,由众人齐唱或前后台对唱,既烘托气氛,又能补充剧情、表达人物情感,“一唱众和”极具感染力;二是“滚调”运用,唱词中加入大量口语化“滚白”和“滚唱”,使唱腔更贴近生活语言,流畅自然;三是声腔融合,吸收昆腔的典雅和弹腔的激越,形成“刚柔并济”的风格,既能表现历史恢弘,也能刻画闺阁细腻情感,这种兼容并蓄的特点使其在湖南戏曲中独树一帜。