余洪招婿戏是豫剧传统剧目中颇具代表性的文武兼备大戏,广泛流传于河南、河北、山东等中原地区,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和独特的艺术魅力深受观众喜爱,该剧目多以北宋时期为背景,通过边关元帅余洪为女招亲的线索,串联起忠奸斗争、儿女情长与家国情怀,既展现了豫剧“文戏动人、武戏惊心”的艺术特色,也传递了传统文化中的忠孝节义与家国大义。

剧情梗概:边关烽烟定良缘

故事开篇,北宋边关战事吃紧,镇守边关的元帅余洪奉旨抵御外敌,余洪膝下有一女名余赛花,自幼随父习武,不仅精通十八般武艺,更怀揣报国之志,因余洪常年驻守边关,女儿婚事耽搁,他看在眼里急在心头,遂决定设下“比武招亲”台,旨在为女儿寻得一位文武双全、忠勇兼备的佳婿。

比武当日,前来应试者络绎不绝,却多被余赛花轻松击败,正当余洪心灰意冷之际,一位青年将领杨继业(即杨令公)登场,杨继业出身将门,为报国效力特来边关投军,其武艺高强、气度不凡,与余赛花在台上打得难分难解,一来二去,两人从比武到相知,余赛花欣赏杨继业的忠勇,杨继业也爱慕余赛花的英姿与胆识,余洪见二人旗鼓相当,更对杨继业的谈吐与家国情怀大为赞赏,当场定下婚事。

奸臣潘仁美嫉妒余洪功高,设计陷害,诬告余洪“私设招亲台,意图谋反”,皇帝听信谗言,派人调查,余洪与杨继业合力查明真相,揭露潘仁美的阴谋,最终皇帝明辨是非,惩处奸臣,余洪与杨继业继续携手镇守边关,成就一段“英雄美人、忠义双全”的佳话。

人物形象:鲜活立体映忠奸

余洪招婿戏的成功,离不开剧中鲜明的人物塑造,每个角色都承载着不同的性格特质与时代精神。

余洪:作为边关元帅,他是典型的“忠勇严父”形象,舞台上的余洪,脸谱以红色为主,象征忠义,唱腔以豫西调为基础,苍劲浑厚,如“老夫镇守边关地”一段,既展现其威严沉稳,又流露对女儿的疼爱,他对国家忠心耿耿,对女儿关怀备至,在招亲中坚持“文武双全、忠勇为先”的标准,体现了传统将领的家国情怀与责任担当。

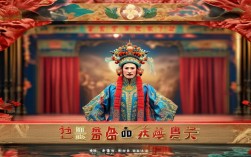

余赛花:剧中塑造了一位突破封建束缚的“巾帼英雄”形象,她不同于传统闺阁女子,身着战裙、手执银枪,唱腔融合豫东调的明快与武生的利落,如“女儿家习武不为强出头”一段,既有少女的娇羞,又有不让须眉的豪迈,她敢于追求自主婚姻,更将个人情感与家国大义结合,与杨继业的爱情建立在共同报国的理想之上,成为豫剧舞台上的经典女性角色。

杨继业:作为男主角,他是“忠勇双全”的典范,武生扮相英气勃发,表演中翻扑腾跃、干净利落,比武招亲时的“枪挑灯芯”“鹞子翻身”等特技,充分展现演员功底,其唱腔高亢激昂,如“男儿志在保家国”一段,将青年将领的壮志豪情与对爱情的赤诚演绎得淋漓尽致,成为观众心中的“英雄偶像”。

潘仁美:作为反面角色,他是“奸佞阴险”的代表,净角脸谱以白色为主,唱腔尖利刻薄,通过“搬弄是非”“设计陷害”等情节,与余洪、杨继业的忠勇形成鲜明对比,既推动剧情发展,也强化了“忠奸斗争”的主题。

艺术特色:文武兼备显魅力

豫剧《余洪招婿戏》将文戏的细腻与武戏的火爆巧妙融合,集中体现了豫剧“唱、念、做、打”的综合艺术特色。

唱腔设计:剧中唱腔流派分明,余洪以豫西调为主,苍劲悲壮;余赛花融合豫东调的活泼与武生的刚健,明快中带着英气;杨继业则采用“红脸”唱腔,高亢激昂,富有感染力,板式上运用【二八板】【快二八】【垛板】等,既有叙事功能,又能抒发情感,如余赛花与杨继业定亲时的对唱,通过“慢板”抒情,展现二人情投意合。

表演技巧:武戏是该剧的亮点,尤其是“比武招亲”一场,集“打出手”“翻跟头”“枪花”等技巧于一体,演员需具备扎实的武打功底,如余赛花与杨继业的“对枪”,既要招招相逼、真实激烈,又要保持舞台美感,做到“武戏文唱”,既有视觉冲击力,又不失戏曲的写意性,文戏则注重情感表达,如余洪与女儿的父女对唱,通过眼神、身段传递慈爱与期待,细腻动人。

音乐伴奏:以板胡为主奏乐器,辅以梆子、锣鼓,节奏明快、气氛热烈,边关场景中,大锣大鼓烘托紧张气氛;比武时,板胡高亢的旋律与武打动作配合,增强戏剧张力;定亲后,弦乐转为柔和,烘托浪漫氛围,音乐与剧情、表演相得益彰。

服装道具:剧中服装遵循传统戏曲“宁穿破,不穿错”的原则,余洪的元帅盔甲配红靠,象征忠勇;余赛花的战裙配花枪,英姿飒爽;杨继业的白靠银枪,凸显年轻将领的锐气,道具如比武台、帅旗、兵器等,既符合历史背景,又增强了舞台的真实感。

文化内涵:忠孝节义传薪火

《余洪招婿戏》不仅是一场视听盛宴,更承载着丰富的传统文化内涵,剧中“忠孝节义”的核心价值观贯穿始终:余洪对国家尽忠,对女儿尽孝;杨继业保家卫国、忠君报国;余赛花重情重义、坚守家国情怀,这些精神内核与中华民族的传统美德一脉相承。

剧目通过“比武招亲”的情节,反映了古代婚姻中的“才子佳人”与“公平竞争”观念,余洪不重门第、只看才德,余赛花敢于自主选择,打破了“父母之命、媒妁之言”的封建束缚,体现了对个体价值的尊重,具有积极的时代意义,而忠奸斗争的线索,则传递了民间对正义的向往和对奸佞的憎恶,具有鲜明的教化意义。

主要人物与艺术特色表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典桥段/唱腔 |

|---|---|---|---|

| 余洪 | 老生 | 忠勇严慈、家国为重 | “老夫镇守边关地”(豫西调,沉稳苍劲) |

| 余赛花 | 花旦/武生 | 英姿飒爽、敢爱敢恨 | “女儿家习武不为强出头”(豫东调,明快利落) |

| 杨继业 | 武生 | 忠勇双全、壮志豪情 | “男儿志在保家国”(红脸唱腔,高亢激昂) |

| 潘仁美 | 净角 | 阴险狡诈、嫉贤妒能 | “搬弄是非陷忠良”(尖利唱腔,刻薄阴郁) |

相关问答FAQs

问:余洪招婿戏在当代豫剧舞台上还有哪些演出形式?

答:当代豫剧舞台上,《余洪招婿戏》常以折子戏与全本戏两种形式呈现,折子戏如“比武招亲”“父女定亲”等经典场次,重点展现武打技巧与情感冲突,多作为青年演员的“开蒙戏”或“折子戏专场”演出,如河南豫剧院青年团的演员常通过此剧锻炼文武戏功底,全本戏则更注重剧情完整性,常融入现代舞台技术,如灯光、音效等,增强视觉冲击力,近年来还出现了“豫剧+文旅”的演出模式,在景区、剧场推出沉浸式演出,吸引年轻观众。

问:剧目中“比武招亲”的情节与历史记载有何关联?

答:传统戏曲多取材于历史演义,《余洪招婿戏》中的余赛花与杨继业,原型可能为北宋名将杨业(杨令公)及其夫人佘赛花(佘太君),据《宋史》记载,杨业“骁勇善战,人称‘杨无敌’”,其妻佘氏亦为将门之后,曾协助杨镇守边关,但“比武招亲”是戏曲为增强戏剧性虚构的情节,历史上并无明确记载,这种“虚实结合”的创作手法,既保留了历史人物的忠勇特质,又通过艺术加工丰富了人物情感与故事性,体现了传统文学“源于历史、高于历史”的创作规律,也反映了民间对英雄婚姻的美好想象。