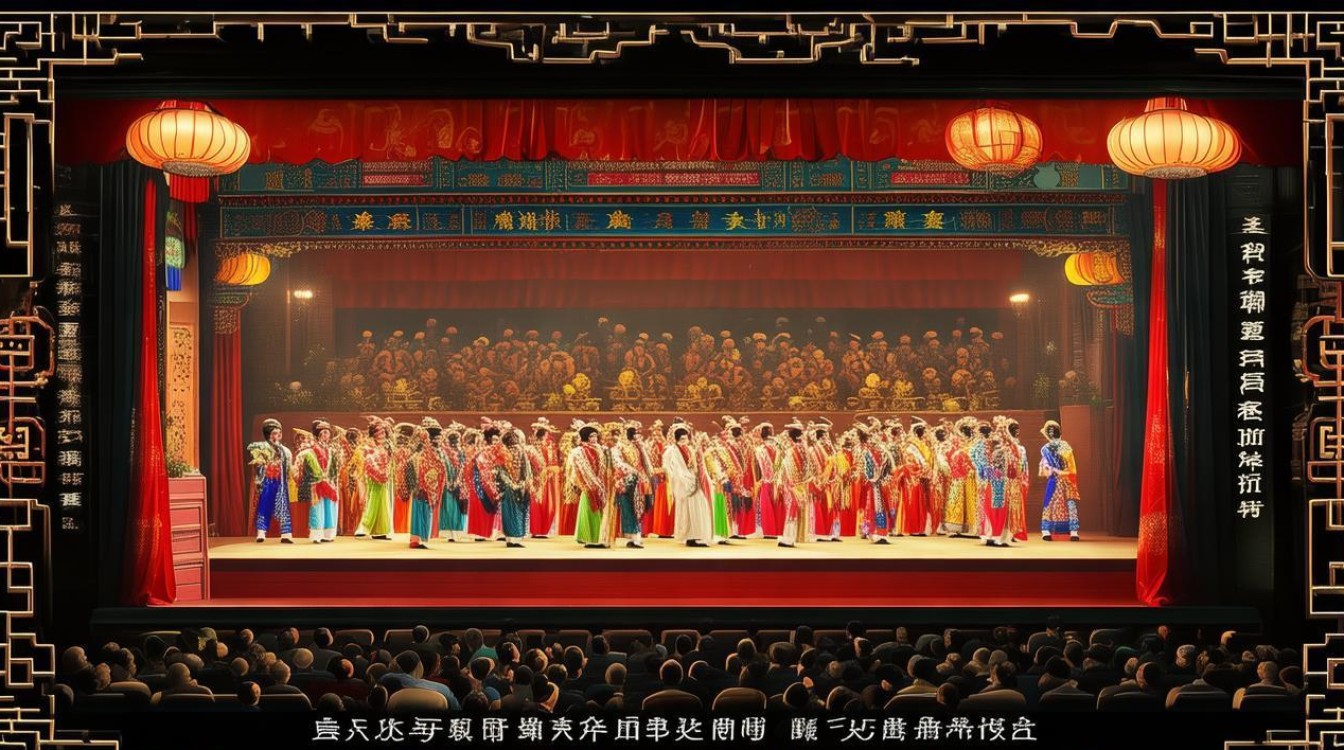

京剧导赏指的是通过专业讲解与艺术展示相结合的方式,引导观众理解京剧的艺术内涵、历史背景与文化价值,从而实现从“看热闹”到“看门道”的欣赏转变,它并非单纯的知识灌输,而是以京剧为载体,通过拆解艺术元素、解读表演逻辑、串联文化脉络,让观众在沉浸式体验中感受这门传统戏曲的独特魅力,京剧导赏的核心目标在于“破壁”——打破艺术与大众之间的认知壁垒,让京剧从“小众爱好”变为“可亲近的文化体验”。

京剧导赏的核心内容 覆盖京剧艺术的“形”与“神”,既包括外在的表演形式,也涉及内在的文化逻辑,具体可从以下维度展开:

行当与人物:京剧的“角色密码”

京剧将人物划分为“生、旦、净、丑”四大行当,每个行当下又细分不同类型,其扮相、唱腔、表演程式均对应特定的人物性格与身份,导赏中需详细拆解行当特征:

- 生行:男性角色的统称,分老生(中年以上正直男性,如《空城计》诸葛亮)、小生(青年男性,如《玉堂春》王金龙)、武生(武将或侠客,如《长坂坡》赵云),老生的“戴髯口”“甩袖”等动作体现儒雅沉稳,小生的“翎子功”展现英气,武生的“翻打跌扑”凸显勇猛。

- 旦行:女性角色的统称,有青衣(端庄女性,如《霸王别姬》虞姬)、花旦(活泼少女,如《红娘》红娘)、武旦(武艺女性,如《扈家庄》扈三娘)、老旦(老年女性,如《杨门女将》佘太君),青衣的“水袖功”含蓄内敛,花旦的“碎步”“眨眼”灵动俏皮,武旦的“打出手”刚劲利落。

- 净行(花脸):性格鲜明的男性角色,分铜锤花脸(重唱功,如《铡美案》包拯)、架子花脸(重表演,如《野猪林》鲁智深),其“脸谱”是核心标识:红色表忠义(关羽),黑色表刚直(张飞),白色表奸诈(曹操),色彩与纹样暗藏人物褒贬。

- 丑行:喜剧角色,分文丑(方巾丑、丑公子等,如《群英会》蒋干)、武丑(武艺高强的丑角,如《三岔口》刘利华),丑角的“小花脸”妆容与“念白”的诙谐幽默,常用于调剂气氛或讽刺时弊。

为便于理解,可整理行当分类表如下:

| 行当 | 细分类型 | 代表人物 | 核心特征 |

|---|---|---|---|

| 生行 | 老生、小生、武生 | 诸葛亮、王金龙、赵云 | 唱腔醇厚/清亮,动作沉稳/英武 |

| 旦行 | 青衣、花旦、武旦、老旦 | 虞姬、红娘、扈三娘、佘太君 | 唱腔婉转/灵动,身段柔美/矫健 |

| 净行 | 铜锤花脸、架子花脸 | 包拯、鲁智深 | 脸谱鲜明,唱腔粗犷,表演豪放 |

| 丑行 | 文丑、武丑 | 蒋干、刘利华 | 化妆滑稽,念白诙谐,动作夸张 |

唱腔与音乐:京剧的“声音表情”

京剧音乐以西皮、二黄为基本腔调,辅以板式变化与器乐伴奏,构成“有声有色”的艺术表达,导赏需解读:

- 西皮与二黄:西皮腔调明快活泼,多表现喜悦、激愤情绪(如《铡美案》“包龙图打坐在开封府”);二黄腔调深沉舒缓,多抒发忧伤、感慨(如《贵妃醉酒》“海岛冰轮初转腾”),两者通过“板式”变化(原板、慢板、快板、散板等)形成情绪起伏。

- 文场与武场:文场以京胡为主奏,辅以月琴、三弦、笛子,负责托腔保调;武场以板鼓为指挥,配以锣、钹、铙,控制节奏与气氛,如“急急风”锣鼓表现紧张追逐,“四击头”配合武亮相,凸显人物气场。

表演程式:京剧的“动作语言”

京剧表演讲究“无动不舞”,将生活动作提炼为程式化的“身段”,形成独特的“动作美学”,导赏中需解析经典程式的含义:

- 手眼身法步:“手”指手势(如“兰花掌”表现女性柔美),“眼”指眼神(如“定睛”凸显怒视),“身”指身段(如“卧鱼”表现嗅花),“法”指技法规范,“步”指台步(如“老生方步”显稳重,“花旦跷步”显俏皮)。

- 虚拟表演:通过程式动作模拟生活场景,如“摇桨”表示行船,“扬鞭”表示骑马,“一桌二椅”象征空间转换,这种“以虚代实”的表演,赋予观众无限的想象空间。

京剧导赏的形式与载体

京剧导赏并非单一讲座模式,而是结合传统与现代手段,打造多元立体的体验:

- 现场导赏:在演出前或演出中,由专家或演员结合舞台表演实时讲解,如边展示“髯口功”边讲解老生表演技巧,或边播放“变脸”片段边解析净行脸谱文化。

- 多媒体导赏:通过纪录片、动画、VR技术还原京剧历史(如徽班进京)、拆解唱腔结构(如西皮与二黄的波形对比),或用“脸谱绘制工具”让观众参与创作。

- 互动体验:设置“学一招”环节,如教观众青衣的“水袖圆场”、丑角的“矮子步”,或尝试京剧化妆、穿戴戏服,在动手实践中感受表演的艰辛与魅力。

京剧导赏的意义:让传统艺术“活”在当下

京剧导赏的价值远超艺术普及,它承载着文化传承与时代创新的双重使命:

- 传承非遗基因:作为人类非物质文化遗产,京剧的传承离不开观众的“认知基础”,导赏通过系统解读,让年轻一代理解京剧的“程式之美”“写意之韵”,避免艺术因断代而失传。

- 培育审美能力:京剧的“唱念做打”“手眼身法步”是中华美学的集中体现,导赏引导观众从“看故事”到“看审美”,提升对传统艺术的鉴赏力。

- 推动文化传播:在跨文化交流中,导赏用现代语言“翻译”京剧——如将京剧的“虚拟表演”与西方戏剧的“第四堵墙”对比,将“脸谱色彩”与西方绘画的色彩心理学关联,让京剧成为世界理解中国文化的重要窗口。

相关问答FAQs

Q1:京剧导赏和普通戏曲欣赏课有什么区别?

A1:京剧导赏更强调“体验感”与“互动性”,而非系统性知识讲授,普通欣赏课可能侧重戏曲史、声腔理论等理论框架,而导赏常结合具体剧目片段,通过“边看边讲”“边学边做”的方式,让观众在短时间内抓住京剧的“亮点”(如脸谱含义、身段技巧),感受“可触摸的艺术”,导赏的受众更广泛,既面向零基础大众,也适合希望深化理解的戏迷,内容更具针对性。

Q2:没有京剧基础能听懂导赏吗?

A2:完全可以,京剧导赏的核心就是“降低门槛”,从观众熟悉的角度切入,用流行音乐的“节奏快慢”类比京剧的“板式变化”,用“影视剧人物塑造”对比京剧的“行当分工”,甚至用“表情包”的夸张表情解释丑角的“脸谱与表演”,导赏还会选取耳熟能详的剧目(如《贵妃醉酒》《铡美案》),通过故事情节引导观众代入情绪,再逐步解析艺术元素,让零基础观众也能快速“入门”,发现京剧的乐趣。