豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,孕育出众多经典剧目。《虢都遗恨》便是其中一部取材于春秋时期虢国历史的悲剧作品,以虢国灭亡为背景,通过宫廷权谋、家国情怀与个人命运的交织,展现了那个动荡时代中人性的复杂与历史的苍凉,该剧不仅承载着豫剧艺术的传统精髓,更在历史叙事与情感表达上独树一帜,成为观众品读历史、感悟人生的生动载体。

《虢都遗恨》的故事源于春秋时期“假道伐虢”的历史典故,西周末年,虢国凭借崤函天险雄踞中原,成为周王室东迁的重要屏障,末代君主虢公骄奢淫逸,沉迷酒色,又刚愎自用,听不进忠臣劝谏,晋国国君晋献公早有吞并虢国之志,采纳大夫荀息“假道伐虢”之计,先以良马、美玉贿赂虢公,请求借道攻打虞国,待虢国放松警惕后,再突然出兵,直取虢都,虢公的妹妹虢姬,贤淑聪慧,深明大义,曾多次劝谏兄长警惕晋国野心,却反遭斥责,晋军如入无人之境,虢国都城被破,虢公兵败出逃,虢姬为保全百姓、反抗强暴,自刎于城楼,留下千古遗恨,全剧以“亡国之痛”为主线,通过虢公的昏聩、虢姬的忠烈、晋国的狡诈,构建了一幅悲壮的历史画卷,深刻揭示了“国无德不兴,人无信不立”的道理。

剧中人物形象鲜明,性格迥异,是推动剧情发展和情感升华的核心,虢公作为悲剧的根源,其性格复杂而矛盾:既有君主的威严,又有昏聩的弱点;既有对权力的贪恋,又有亡国后的悔恨,他在《酒宴惊梦》一场中,面对群臣的劝谏,以“寡人乃天子之弟,虢国之君,晋国何敢犯我”的台词展现其傲慢;而在《城破惊魂》中,面对晋军铁骑,又以“悔不听妹言,落得如此下场”的哭腔道尽其悔恨,层次分明,极具感染力,虢姬则是全剧的灵魂人物,她集忠、孝、义、烈于一身,既是虢国的公主,又是百姓的保护者,在《兄妹劝谏》一场中,她以“虢都虽险,人心散则国必亡”的唱词苦劝兄长;在《城楼拒降》中,她面对晋国招降,以“我生为虢国人,死为虢国魂”的誓言表明心志,最终以自刎的方式捍卫了尊严与道义,其唱腔高亢悲壮,表演细腻传神,成为豫剧旦角行当的经典形象,晋献公的老谋深算、荀息的足智多谋、宫之奇的忠直敢谏,也为剧情增添了丰富的层次,使历史事件不再是简单的善恶对立,而是充满了人性的张力。

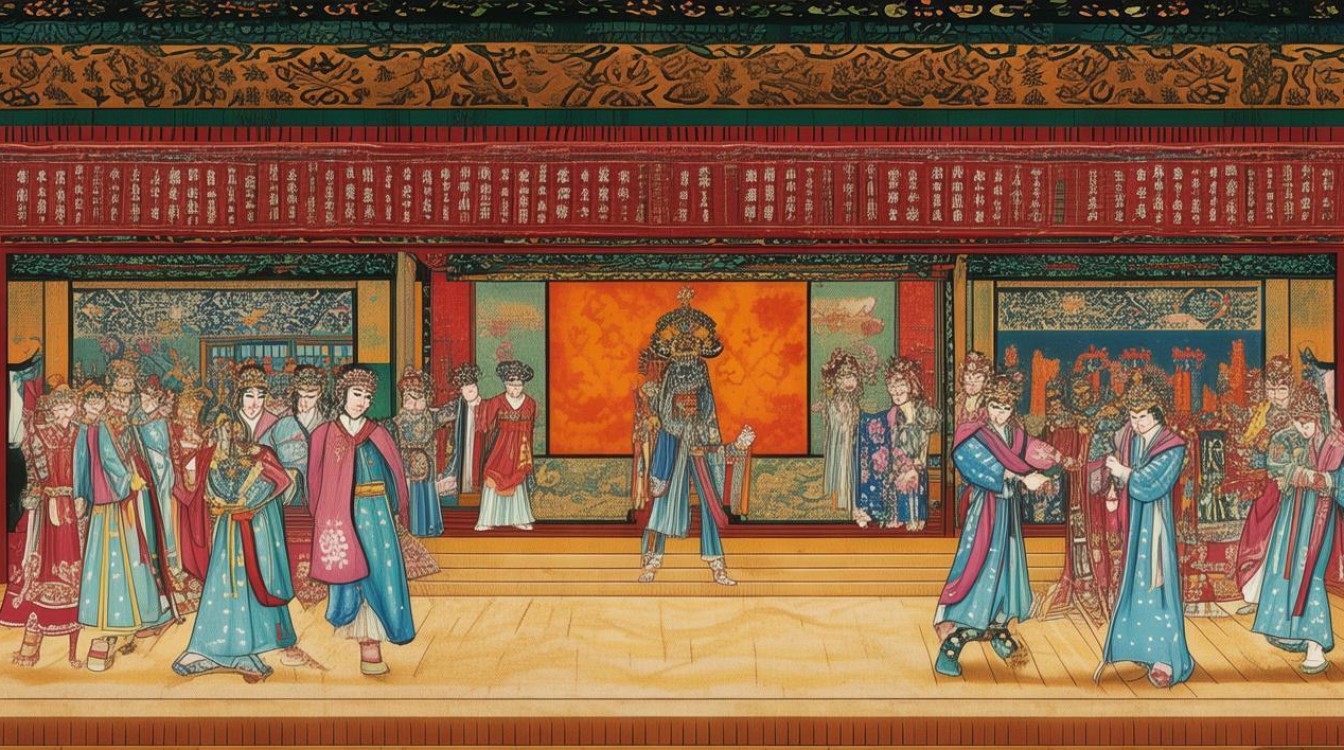

《虢都遗恨》的艺术特色集中体现在唱腔设计、表演程式和舞台呈现上,充分展现了豫剧艺术的独特魅力,在唱腔方面,该剧以豫剧的“豫西调”为基础,融合了“豫东调”的高亢与“祥符调”的委婉,形成了既有苍凉悲壮之感,又具激越豪放之气的独特风格,虢姬的唱段多用“慢板”与“二八板”,通过拖腔和甩腔的运用,将人物的悲愤与坚忍表现得淋漓尽致;虢公的唱段则以“快二八”和“流水板”为主,节奏明快,语气急促,凸显其性格中的浮躁与自负,在表演程式上,该剧大量运用了豫剧的传统身段和特技,如虢姬自刎时的“甩发”“僵尸”功,通过演员精准的动作控制和情感投入,将人物内心的绝望与决绝直观地呈现给观众;晋军攻城时的“翻跟头”“打出手”等武打场面,则紧张激烈,扣人心弦,展现了豫剧文武兼备的特点,在舞台呈现上,该剧注重虚实结合,通过简约的布景(如城墙、宫门等道具)和灯光的运用,营造出“一桌二椅”的写意氛围,让观众将注意力集中在人物的表演和情感的抒发上,体现了中国传统戏曲“以形写神”的美学追求。

从历史背景来看,《虢都遗恨》虽取材于真实历史,但在艺术创作上进行了合理的加工与提炼,虢国作为西周的重要封国,其都城上阳位于今河南三门峡一带,是中原文化与西部文化交流的重要枢纽,春秋时期,虢国因地处“崤函古道”的战略要冲,成为晋国东进的必争之地。“假道伐虢”不仅是军事史上的经典案例,更是“唇亡齿寒”的生动写照——虞国因借道晋国而灭,虢国因轻信盟友而亡,这一历史教训被剧中反复强调,具有深刻的现实意义,创作者通过虢姬这一虚构人物,将虢国的悲剧上升到民族精神的高度,使“家国情怀”成为全剧的核心主题,既符合历史发展的逻辑,又契合当代观众的审美需求。

作为豫剧传统剧目的代表,《虢都遗恨》不仅在艺术上取得了较高成就,更在文化传承中发挥了重要作用,该剧自创排以来,经过几代豫剧艺术家的打磨与演绎,已成为河南豫剧院、洛阳豫剧团等院团的保留剧目,深受广大观众喜爱,通过舞台表演、音像录制、电视传播等多种形式,《虢都遗恨》将春秋时期虢国的故事传递给更多人,让观众在欣赏戏曲艺术的同时,了解中原历史,感悟传统文化,近年来,随着“非遗保护”工作的推进,《虢都遗恨》还被纳入中小学戏曲进校园活动的剧目之一,通过年轻演员的精彩演绎,激发了青少年对传统戏曲的兴趣,为豫剧艺术的传承注入了新的活力。

相关问答FAQs

问题1:《虢都遗恨》中的虢姬历史原型是谁?剧中情节与真实历史有何异同?

解答:虢姬在剧中是虢公的妹妹,属于艺术虚构,真实历史中并无明确记载,但“虢公”的历史原型为春秋时期虢国末代君主虢公丑,“假道伐虢”事件确有史实依据(《左传·僖公二年》《史记·晋世家》均有记载),剧中虢姬的“劝谏兄长”“城楼自刎”等情节为艺术加工,旨在强化“忠烈”人物形象,而虢公的昏聩、晋国的狡诈等则基本符合历史记载,通过虚实结合,使历史故事更具戏剧张力。

问题2:豫剧《虢都遗恨》的唱腔有何独特之处?不同角色的唱腔设计如何体现人物性格?

解答:《虢都遗恨》的唱腔以豫西调为基础,融合豫东调的高亢和祥符调的婉转,形成“悲壮中见豪放,苍凉中含激越”的风格,虢姬作为旦角,唱腔多用“慢板”“二八板”,拖腔婉转,如《一腔碧血洒虢都》唱段,通过高低起伏的旋律表现其忠贞与悲愤;虢公作为老生,唱腔以“快二八”“流水板”为主,节奏急促,如《悔不听忠言》唱段,用短促的甩腔凸显其悔恨与暴躁;晋献公则采用净行的“炸音”唱腔,粗犷有力,体现其雄猜阴险的性格,不同行当唱腔的差异化设计,使人物形象更加鲜明立体。