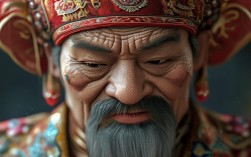

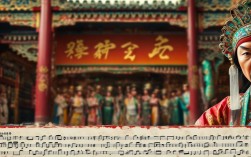

张君秋作为京剧“四大名旦”之一,创立的“张派”艺术以华丽婉转的唱腔、细腻传神的表演著称,而《贵妃醉酒》这出传统剧目经他演绎,既保留了梅派雍容华贵的精髓,又融入了张派独有的情感深度与艺术新意,成为其艺术生涯中极具代表性的作品之一。

《贵妃醉酒》取材于《长生殿》,以杨贵妃在百花亭独饮、从期待到失意再到醉倒的过程为主线,展现宫廷女子的孤独与压抑,张君秋在演绎时,并未简单复刻梅兰芳大师的版本,而是结合自身嗓音条件与人物理解,对唱腔、身段、情感层次进行了深度打磨,他的嗓音甜润清亮,高音挺拔而不失柔美,低音醇厚而富有张力,在唱段处理上尤为注重“以情带声”,四平调】“海岛冰轮初转腾”一段,张君秋的行腔如行云流水,在“冰轮”“玉兔”等词的咬字上,既保留了传统京韵的圆润,又通过气口的细微变化,暗示杨贵妃初见明月时的愉悦心境;而后的“皓月当空,恰便是嫦娥离月宫”,旋律渐趋婉转,尾音微微下沉,已隐约透出对君王失约的预感,这种“未成曲调先有情”的处理,让唱腔成为人物心境的外化,超越了单纯的技术展示。

在表演层面,张君秋对杨贵妃“醉态”的刻画堪称一绝,他摒弃了单纯的“卖弄技巧”,而是通过眼神、身段的层次递进,展现人物从“三分清醒”到“七分醉意”的心理变化,如“卧鱼”动作,梅兰芳版以轻盈见长,张君秋则在保留柔美的基础上,加入了眼神的迷离与身躯的微颤,仿佛杨贵妃在嗅花时,因酒意与失意交织而短暂恍惚,瞬间将人物的脆弱感传递给观众,而“三看三笑”的经典桥段,他更是设计了不同的情绪层次:第一次看是期待,第二次看是疑惑,第三次看则是绝望,每一次“笑”都带着强颜的苦涩,每一次“看”都藏着深宫的无奈,让杨贵妃的形象从“宠妃”的符号化标签中跳脱出来,成为一个有血有肉的悲剧女性。

张君秋对《贵妃醉酒》的创新还体现在音乐与节奏的调整上,他在传统伴奏中适当增加了弦乐的厚度,使【四平调】的旋律更具抒情性;通过缩短某些过门、加快唱段节奏,让全剧从“慢板抒情”到“急板醉态”的过渡更为自然,增强了戏剧张力,这种既尊重传统又勇于突破的态度,正是“张派”艺术能够历久弥新的关键。

以下是张君秋版与梅兰芳版《贵妃醉酒》艺术特色对比:

| 维度 | 梅兰芳版 | 张君秋版 |

|---|---|---|

| 唱腔风格 | 圆润含蓄,华丽中见端庄 | 刚柔并济,甜润中透深沉,情感起伏更鲜明 |

| 身段侧重 | 轻盈飘逸,以“美”为核心 | 细腻内敛,通过眼神、微动作刻画心理 |

| 情感表达 | 重在展现雍容华贵的贵妃形象 | 深入挖掘孤独压抑的内心,悲剧性更强 |

| 节奏处理 | 舒缓从容,突出古典韵味 | 张弛有度,部分唱段节奏加快,增强戏剧性 |

张君秋通过《贵妃醉酒》不仅塑造了一个立体的杨贵妃,更将“张派”艺术的“情、韵、美”融为一体,为传统剧目注入了新的生命力,至今仍被后辈演员奉为学习的典范。

FAQs

Q1:张君秋版《贵妃醉酒》与梅兰芳版有哪些核心区别?

A1:核心区别在于艺术风格与情感侧重的不同,梅兰芳版以“雍容华美”为基调,唱腔圆润含蓄,身段轻盈飘逸,更侧重展现贵妃的尊贵与典雅;张君秋版则在继承梅派精髓的基础上,融入“张派”的深沉细腻,唱腔刚柔并济,通过眼神、微动作等细节挖掘人物内心的孤独与压抑,情感层次更丰富,悲剧性更强,张君秋在节奏处理上更张弛有度,部分唱段节奏加快,增强了戏剧张力。

Q2:张君秋如何通过《贵妃醉酒》体现“张派”艺术特色?

A2:张君秋在《贵妃醉酒》中充分体现了“张派”“以情带声、声情并茂”的核心特色,他通过细腻的唱腔处理,如【四平调】中气口的细微变化、尾音的轻重收放,将杨贵妃从期待到失意的情绪变化融入旋律;在表演上,他摒弃程式化的“醉态”,而是以眼神、身段的层次递进展现人物心理,如“卧鱼”时的迷离颤抖、“三看三笑”中的强颜苦涩,让表演成为情感的载体,他在音乐伴奏与节奏上的创新,既保留了传统韵味,又增强了戏剧性,这正是“张派”艺术“守正创新”的生动体现。