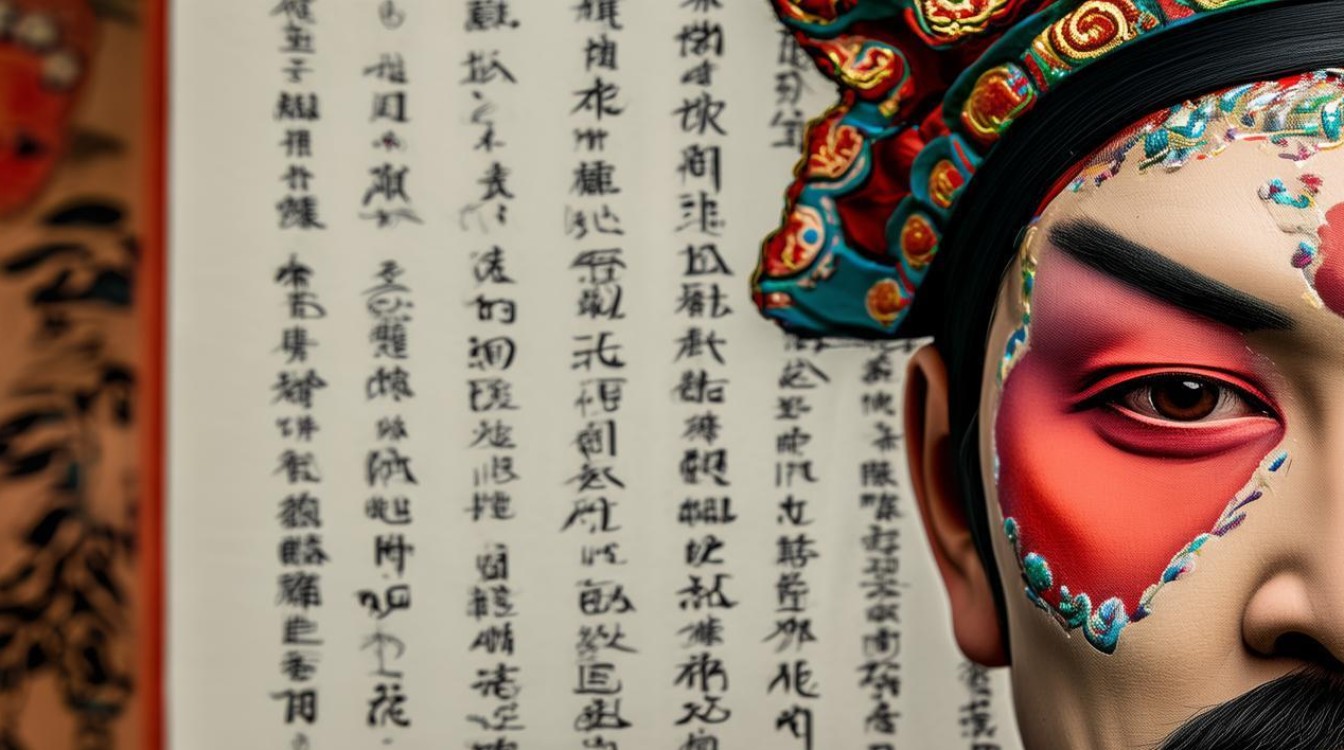

孟祥里,男,1963年出生于河南开封,国家一级演员,中国戏剧家协会会员,河南省戏剧家协会理事,现任河南省豫剧三团艺术指导,主攻文武老生,是当代豫剧界颇具影响力的表演艺术家之一,他以扎实的唱功、沉稳的台风和饱满的人物塑造能力,在舞台上塑造了众多经典形象,被誉为“豫剧文武老生的标杆人物”。

艺术生涯历程

孟祥里的艺术生涯始于童年,1975年,12岁的他考入开封市戏曲学校,师从豫剧表演艺术家王清芬,主攻文武老生,在校期间,他系统学习了豫剧的传统表演程式,唱、念、做、打打下坚实基础,1979年毕业后,他进入开封市豫剧团,从跑龙套开始,逐渐在《三哭殿》《辕门斩子》等传统剧中担任配角,1985年,他凭借《血溅乌纱》中“严天民”一角,获得河南省第一届戏剧大赛表演一等奖,崭露头角。

1990年,孟祥里调入河南省豫剧三团,开始接触现代戏创作,他师从豫剧现代戏奠基人之一、导演杨华生,深入生活、体验角色,表演风格从传统戏的“程式化”向“生活化”与“艺术化”结合转变,1995年,他在现代戏《朝阳沟》新版中饰演“银环爹”,以质朴的表演和醇厚的唱腔,塑造了一个既传统又开明的农村老汉形象,该剧获文化部“文华新剧目奖”,他个人也获得河南省戏剧大赛“优秀表演奖”。

2000年后,孟祥里的艺术进入成熟期,他不仅在传统戏中精益求精,在新编历史剧和现代戏中不断突破,2003年,他在新编历史剧《程婴救孤》中饰演“程婴”,将老生的沉稳、忠义与内心的挣扎刻画得入木三分,该剧在全国巡演中引起轰动,他凭借此角色获得第22届中国戏剧“梅花奖”,2010年,他主演现代戏《焦裕禄》,通过唱、念、做、打的融合,生动再现了县委书记的鞠躬尽瘁,该剧获中宣部“五个一工程奖”,他个人被评为“河南省宣传文化系统首批拔尖人才”。

代表剧目与艺术特色

孟祥里从艺40余年,主演剧目50余部,涵盖传统戏、新编历史剧和现代戏,形成了“文武兼备、以情带声、形神合一”的艺术风格,以下为其部分代表剧目及角色塑造特点:

| 剧目名称 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 唱腔借鉴唐派(唐喜成)的“脑后音”,高亢激越中带着苍劲,通过“哭、笑、怒”的层次转换,展现帝王的威严与父辈的柔情。 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 文武戏并重,既有“大堂审案”的唱念铿锵,也有“夜逃”中的武打身段,以眼神和台步的细微变化,塑造清官的刚正与无奈。 |

| 《程婴救孤》 | 程婴 | 突破传统老生“老态龙钟”的形象,通过“舍子救孤”的核心情节,以唱腔的抑扬顿挫和表演的含蓄内敛,传递角色的忠义与悲壮。 |

| 《焦裕禄》 | 焦裕禄 | 现代戏表演“生活化”,唱腔融合豫东调与豫西调,借鉴歌剧的抒情手法,在“风雪夜访”“带病工作”等场景中,以细节塑造人民公仆形象。 |

| 《朝阳沟》 | 银环爹 | 唱腔朴实幽默,念白接地气,将农村老汉的质朴、对女儿的疼惜对新事物的接纳融为一体,成为现代戏中“小人物”塑造的经典。 |

艺术成就与传承贡献

孟祥里多次获得国家级、省级艺术奖项,包括中国戏剧“梅花奖”、文化部“文华表演奖”、河南省“戏剧终身成就奖”等,他主演的《程婴救孤》《焦裕禄》等剧目,不仅成为河南省豫剧三团的“看家戏”,还多次赴海外演出,推动豫剧走向世界,他积极参与豫剧理论研究,发表《豫剧文武老生的表演与传承》《现代戏人物塑造的“生活化”与“艺术化”》等论文,为豫剧艺术的理论体系建设做出贡献。

在传承方面,孟祥里注重“因材施教”,先后收徒20余人,其中贾文龙、陈晓兰等已成为豫剧界的中坚力量,他还担任河南大学、郑州大学戏曲学院的客座教授,通过“名师讲堂”“工作坊”等形式,向年轻一代传授表演技艺,他常说:“豫剧是老祖宗留下的宝贝,我们不仅要演好戏,更要让戏‘活’在下一代心里。”

相关问答FAQs

问:孟祥里老师的表演风格有何独特之处?

答:孟祥里的表演风格以“文武兼备、以情带声”为核心,传统戏中,他注重程式与人物内心的结合,如在《三哭殿》中,将老生的“唱念做打”与帝王的心理活动融为一体,既有戏曲的“美感”,又有人物的“真实感”;现代戏中,他强调“生活化”与“艺术化”的平衡,如在《焦裕禄》中,摒弃传统戏曲的“夸张化”表演,通过眼神、语气、步态等细节,贴近生活原型,同时保留戏曲的韵律美,他的唱腔融合了豫剧多个流派的特色,既有唐派的激越,又有常派的委婉,形成了“刚柔并济”的独特韵味。

问:孟祥里老师在豫剧传承方面做了哪些具体工作?

答:孟祥里在豫剧传承方面的工作主要体现在“传艺”“育人”“理论研究”三方面,在“传艺”上,他主演的传统戏如《三哭殿》《血溅乌纱》被录制成音像资料,成为年轻演员学习的范本;在“育人”上,他通过“师带徒”“团带校”等方式,培养了一批青年演员,如贾文龙(文华奖、梅花奖得主)曾受其亲授,在《程婴救孤》中饰演程婴;在“理论研究”上,他结合自身实践经验,撰写多篇论文,探讨豫剧现代戏的创新与传统戏的传承路径,并参与编纂《豫剧表演艺术教材》,为豫剧教育提供系统化支持,他还多次参与“戏曲进校园”“豫剧下基层”等公益活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多人了解和喜爱豫剧。