《斩白袍》是秦腔传统剧目中的经典之作,属历史演义类题材,以唐代薛家将系列为背景,通过“误斩忠臣—真相大白—君臣释憾”的情节主线,展现忠奸斗争与家国情怀,其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造及浓郁的秦腔艺术特色,使其成为西北地区广为流传的“袍带戏”代表。

该剧故事发生于唐贞观年间,西凉进犯,唐太宗御驾亲征,先锋官薛仁贵因屡立战功遭奸臣张士贵嫉妒,张为夺功,命女婿何宗宪冒领薛仁贵之功,又设计诬陷薛仁贵傲慢犯上,唐太宗轻信谗言,加之薛仁贵征西时曾误斩白袍小将(实为张士贵暗中所害,嫁祸薛仁贵),怒不可遏,下旨将薛仁贵斩首,危急关头,老臣尉迟恭力保薛仁贵,程咬金等元老也为其鸣冤,并呈上张士贵通敌证据,最终真相大白,唐太宗悔恨不已,亲薛仁贵戴罪立功,君臣同心共破敌军,以“斩白袍”为转折,彰显“明辨忠奸、君臣同心”的主题。

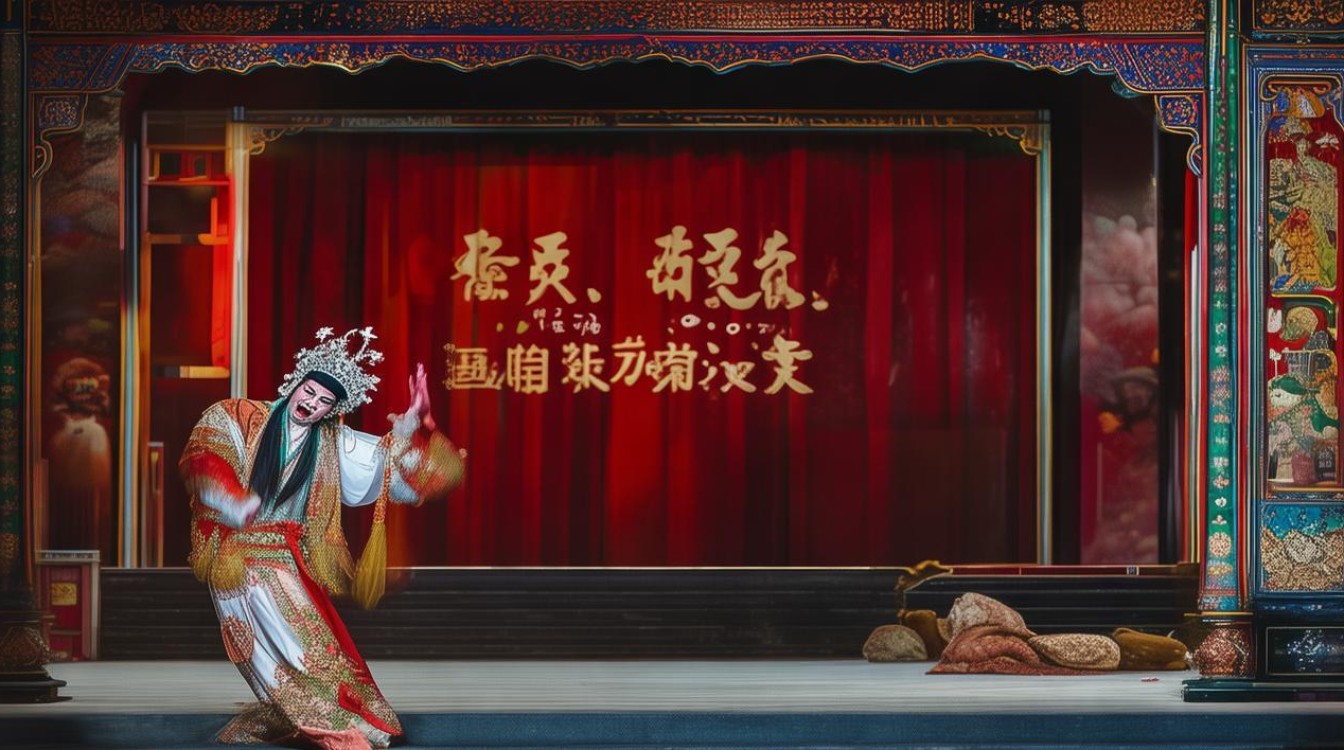

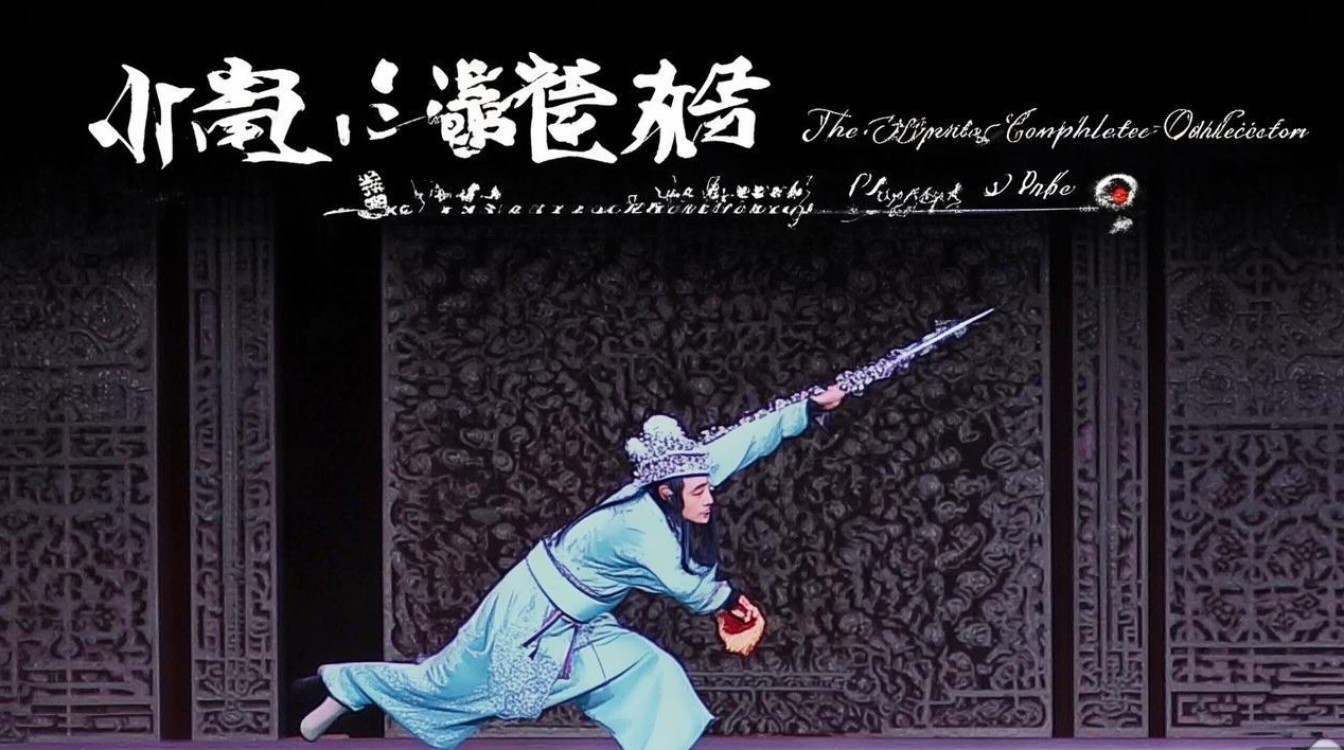

作为秦腔“靠把戏”代表作,《斩白袍》的艺术特色鲜明,集中体现在唱、念、做、舞的程式化表达中,其唱腔以秦腔特有的“欢音”“苦音”交替运用,塑造人物复杂情绪:薛仁贵被冤时的【苦音慢板】苍凉悲愤,如“老王爷坐江山江山不稳”一段,通过拖腔与甩腔,展现其忠而被谤的激愤;尉迟恭保奏时的【二六板】则刚劲有力,凸显老将的耿直与威严,表演上,薛仁贵的“起霸”“趟马”展现武将英姿,唐太宗的“捋髯”“甩袖”传达帝王威仪与悔意,而张士贵的“白脸”奸相与程咬金的“诙谐老生”形成鲜明对比,增强戏剧冲突,角色行当分工明确,生角(薛仁贵、唐太宗)、净角(尉迟恭)、丑角(程咬金)各司其职,通过程式化动作推动剧情,体现秦腔“以歌舞演故事”的美学追求。

从文化价值看,《斩白袍》不仅承载着西北民众对忠义精神的推崇,更折射出秦腔作为“百戏之祖”的艺术包容性,其剧本脱胎于《说唐全传》等演义小说,却通过民间艺人的二次创作,融入地方方言与民俗元素,使历史故事更具乡土气息,作为国家级非物质文化遗产,该剧至今活跃于秦腔舞台,名角表演(如秦腔表演艺术家任哲中、刘茹惠等版本的薛仁贵)成为经典,其“以情动人、以技服人”的艺术魅力,持续吸引着年轻观众,为传统戏曲的当代传承注入活力。

相关问答FAQs

Q:《斩白袍》中“斩白袍”的具体情节是什么?为何成为剧名?

A:“斩白袍”一指薛仁贵征西时,因误信谗言,错斩了一位身着白袍的将领(实为张士贵暗害忠臣的阴谋);二指唐太宗欲斩薛仁贵时,尉迟恭以“白袍老将”(喻指忠臣如薛仁贵)之冤情进谏,最终促成真相大白,剧名“斩白袍”既是核心情节的浓缩,也象征“忠良蒙冤—冤情昭雪”的转折,成为全剧戏剧冲突的焦点。

Q:秦腔《斩白袍》与其他剧种的“薛家将”剧目(如京剧《薛礼叹月》)有何区别?

A:秦腔《斩白袍》更侧重“君臣矛盾”与“忠奸斗争”,剧情紧凑,唱腔以高亢激昂的“秦味”为特色,如苦音的悲怆与欢音的激越对比强烈;京剧《薛礼叹月》则聚焦薛仁贵个人情感与功名反思,唱腔更为婉转,程式化表演(如“做功”)更细腻,秦腔版本保留了更多西北方言与民间俚语,乡土气息浓郁;京剧则更侧重“京腔京韵”,体现宫廷化审美。