河南豫剧“上三关”是豫剧传统经典剧目系列的重要组成部分,属于杨家将题材的代表性作品,在中原地区乃至全国戏曲舞台久演不衰,这一系列剧以宋辽边境“三关”为叙事核心,通过杨家将祖孙三代镇守边关、抵御外侮的悲壮故事,展现了忠君爱国、舍生取义的家国情怀,同时融入了浓郁的河南地方文化特色,成为豫剧艺术中“文武兼备、悲欢交织”的典范之作。

“上三关”通常指以“三关”为地理线索的连台本戏,核心情节围绕杨继业、杨六郎(延昭)、杨宗保、穆桂英等人物展开,具体包括《三关排宴》《辕门斩子》《穆桂英挂帅》等经典折子戏的串联,三关”在剧中并非确指某三座真实关隘,而是艺术化处理的边关军事符号,泛指宋辽边境的军事要塞,如“雁门关”“幽州关”“瓦桥关”等(不同剧种和流派略有差异),这些关隘不仅是战场的前沿,更是杨家将精神与命运的重要载体——既是抵御外敌的屏障,也是朝堂党争的牺牲场,更是家族荣辱的见证地。

从剧情脉络看,“上三关”的故事以“忠义”为主线,层层递进,开篇常从杨继业“金沙滩血战”切入,老令公率七子抗辽,大郎、二郎等战死沙场,三郎杨延庆被乱马踏死,四郎、五郎流落辽国,仅剩六郎杨延昭继承父志,镇守三关,此时的三关是“悲壮”的象征:寒风猎猎的城楼、残破的旌旗、杨六郎“铁面无私”的威严,共同构成一幅边关苍凉图,随着剧情发展,佘太君挂帅、穆桂英下山,杨家将第二代、第三代相继登场,三关逐渐从“悲壮”转向“激昂”——穆桂英“打破天门阵”,杨宗保“巡关遇桂英”,边关烽火中融入了儿女情长与家族传承,使故事更具感染力,三关排宴》一折尤为经典:佘太君携孙媳穆桂英、重孙杨文广前往三关,与辽国萧太后“排宴”对峙,最终以“民族团结”“化干戈为玉帛”收尾,既体现了传统戏曲“善恶有报”的价值观,也暗合中原文化“和而不同”的处世智慧。

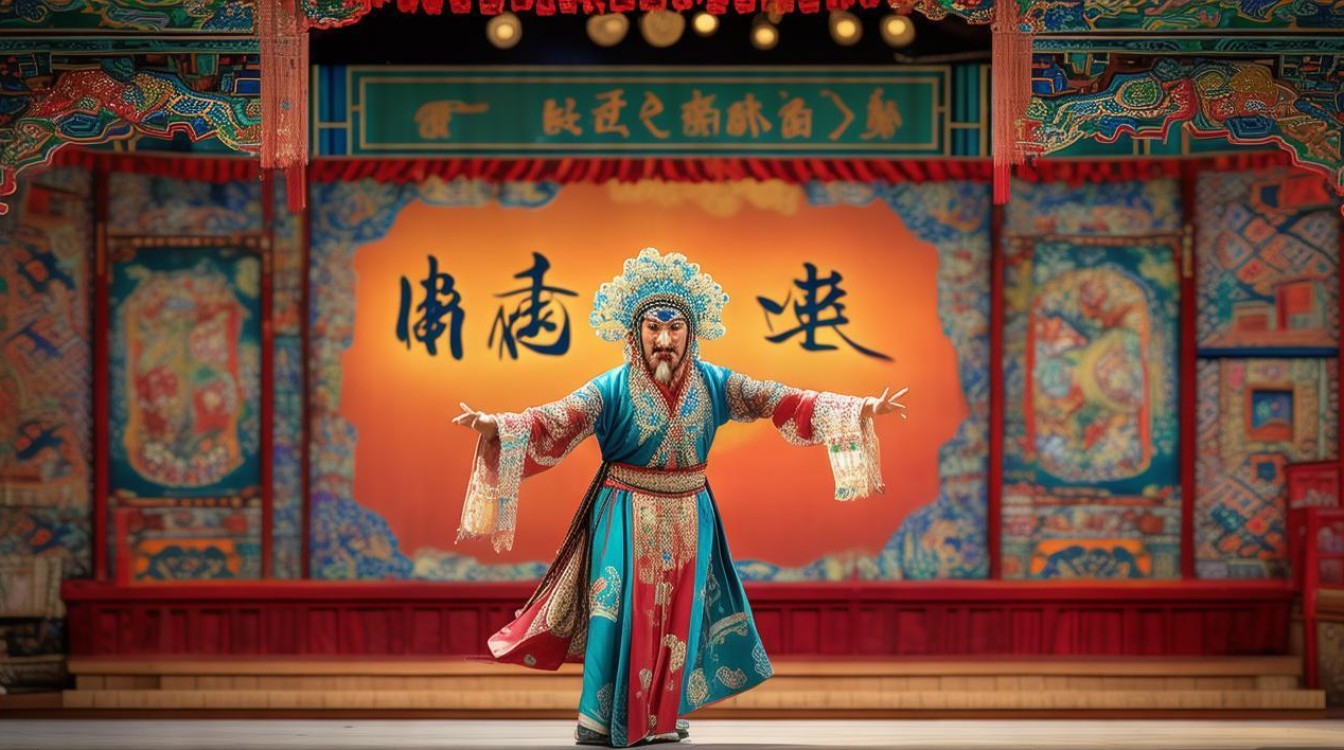

在艺术表现上,“上三关”充分展现了豫剧“刚健质朴、酣畅淋漓”的风格特色,唱腔设计上,生行(如杨六郎)多用“豫东调”的高亢激越,如《辕门斩子》中杨六郎“未开言来珠泪落”的唱段,既表现了“执法如山”的刚毅,又暗含对母亲佘太君的孝心,声腔起伏间尽显人物内心的矛盾;旦行(如穆桂英)则融合“豫西调”的委婉悲怆与“豫东调”的明快有力,《穆桂英挂帅》中“帅字旗飘如云”的唱段,通过“嗨嗨腔”的运用,将穆桂英“临危受命”的豪迈与“不服老”的倔强展现得淋漓尽致;净行(如孟良、焦赞)的“炸音”和“架子功”,则生动刻画了杨家将身边忠勇诙谐的武将形象,为紧张的战场氛围增添了几分生活气息,表演技巧上,“上三关”对武戏要求极高,演员需掌握“靠功”“翎子功”“枪花”“跟头”等绝活:如杨六郎“巡视三关”时,靠旗随步伐颤动,眼神如电,通过“虚拟化”的表演(如“趟马”“走边”)让观众仿佛置身边关战场;穆桂英“破阵”时的“打出手”,刀枪棍棒在演员手中翻飞,既有真实感,又具舞蹈美感,充分体现了豫剧“文武兼备”的艺术传统,舞台美术方面,传统“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演和观众的想象,构建出“关城”“战场”“帅帐”等场景;现代演出中,则加入灯光、音效、多媒体等元素,如“风雪夜巡关”时,冷色调灯光与雪花投影结合,杨六郎的独唱在寒风中回荡,强化了边关的艰苦与人物的孤独。

从文化内涵看,“上三关”不仅是戏曲故事,更是中原文化的“活化石”,它承载着河南地区“忠孝节义”的伦理观念:杨继业“舍身报国”、佘太君“深明大义”、穆桂英“巾帼不让须眉”,这些人物形象与河南人“重情重义、坚韧不拔”的精神特质高度契合,剧中“三关”的设定,也反映了古代中原农耕文明与游牧文明的碰撞与融合——宋辽边境的拉锯战,既是军事对抗,也是文化交融,而杨家将最终“以战止战”的结局,体现了中原文化“以和为贵”的深层追求。“上三关”的传承与发展,见证了豫剧从乡村草台到城市舞台的演变:清末民初,豫剧“四大名旦”之一的常香玉曾对《上三关》进行改编,加入时代精神;新中国成立后,河南豫剧院等院团多次复排,使其成为“戏曲进校园”“非遗保护”的重要剧目,年轻一代演员通过创新表演(如融入现代舞蹈元素),让这一经典剧目焕发新生。

《上三关》核心关隘与剧情对应表

| 关隘名称(剧中设定) | 地位象征 | 主要剧情事件 | 代表性唱段/表演 |

|---|---|---|---|

| 雁门关 | 边关第一屏障 | 杨六郎镇守,辽国多次来犯 | 《杨六郎巡关》(苍凉悲壮的慢板) |

| 幽州关 | 战略要冲 | 穆桂英“打破天门阵”的关键战场 | 《穆桂英大战幽州》(高亢的快二八) |

| 瓦桥关 | 后勤补给枢纽 | 佘太君押运粮草,遭辽军埋伏 | 《佘太君搬兵》(激昂的垛板) |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《上三关》与其他杨家将剧目(如《杨门女将》)有何关联与区别?

A:《上三关》与《杨门女将》同属杨家将题材系列,但叙事重心不同。《上三关》以“三关”为空间线索,聚焦杨家将第一代(杨继业)、第二代(杨六郎)镇守边关的征战故事,核心冲突是“外敌入侵”与“家族坚守”,风格偏向“悲壮激昂”;而《杨门女将》则时间线后移,以杨宗保战死、佘太君挂帅为核心,展现杨家第三代女性(穆桂英、杨文广等)的巾帼风采,核心冲突是“国仇家恨”与“女性觉醒”,风格更突出“坚韧豪迈”,两者在人物上存在传承(如佘太君、穆桂英均贯穿两剧),但故事独立成篇,共同构成杨家将的“英雄谱系”。

Q2:为什么“上三关”能在河南地区经久不衰?其现代价值体现在哪里?

A:“上三关”在河南经久不衰,首先源于其“接地气”的内容——故事取材于宋辽历史,人物形象(如杨六郎的“铁面无私”、穆桂英的“敢爱敢恨”)贴近河南民众的价值观,唱腔和表演融入河南方言、民间歌舞(如“河南梆子”的节奏),让观众产生强烈共鸣;其“文武兼备”的艺术特点,既有唱段的抒情性,又有武打场的观赏性,满足不同观众的审美需求;现代价值上,“上三关”所传递的“爱国主义”“家族担当”“坚韧不拔”精神,与当代社会倡导的核心价值观高度契合,成为传承红色基因、弘扬中华优秀传统文化的重要载体,通过戏曲进校园、线上直播等方式,持续影响着年轻一代。