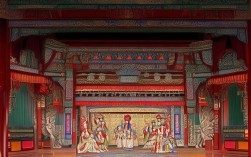

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,在河南及周边地区有着深厚的群众基础,更以独特的艺术魅力走向全国,在豫剧百年发展史上,有两位大师如同璀璨的双子星,她们都曾被冠以“豫剧皇后”的称号,以毕生心血浇灌这门艺术,她们便是陈素真与常香玉,她们的艺术风格迥异,人生轨迹不同,却共同铸就了豫剧的黄金时代,为这门传统艺术的传承与创新留下了不可磨灭的印记。

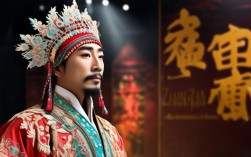

陈素真,被誉为“豫剧皇后”的早期代表,1911年出生于河南郑州的一个梨园世家,原名王若瑜,她自幼受戏曲熏陶,9岁登台演出,13岁便以一出《春秋配》声名鹊起,被观众称为“豫剧第一腔”,陈素真主攻闺门旦、青衣,她的艺术之路充满了对传统的坚守与革新,她曾赴京观摩京剧大师程砚秋的表演,将京剧的水袖功、眼神技法融入豫剧,同时深挖河南地方戏曲的韵味,形成了“陈派”艺术,其唱腔婉转细腻,如泣如诉,尤其擅长通过唱腔的抑扬顿挫展现人物内心的复杂情感;表演上,她注重“以形传神”,无论是《宇宙锋》中赵艳容的疯癫、《三上轿》中崔金定的悲愤,还是《叶含嫣》中叶含嫣的娇羞,都被她刻画得入木三分,被誉为“豫剧的梅兰芳”,陈素真的贡献不仅在于艺术表演,更在于她对豫剧“雅化”的推动——她摒弃了早期豫剧过于粗犷的“野台子”风格,注重剧本的文学性和唱腔的优美性,使豫剧从乡村草台走向城市剧场,提升了艺术格调,1994年,陈素真病逝,但她创立的“陈派”艺术至今仍被豫剧界奉为圭臬,弟子传人遍布梨园。

如果说陈素真以“雅”见长,常香玉则以“情”动人,同样被尊为“豫剧皇后”的她,是豫剧艺术普及与创新的典范,常香玉1923年生于河南巩县,原名张妙玲,9岁随父学艺,10岁登台,13岁主演《西厢记》中的红娘,一炮而红,她主攻旦角,兼容并蓄,将豫东调的奔放与豫西调的婉融于一体,创立了“常派”艺术,常香玉的唱腔刚健明亮,富有穿透力,她善于根据人物性格调整唱法,无论是《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的豪迈,还是《拷红》中“在绣房我奉了小姐言命”的俏皮,都展现出极高的驾驭能力,她的表演贴近生活,充满烟火气,尤其擅长塑造具有反抗精神的女性形象,如《大祭桩》中的黄桂英、《穆桂英挂帅》中的穆桂英,都成为舞台经典,常香玉的艺术人生始终与国家命运紧密相连:1951年,抗美援朝战争爆发,她率领“香玉剧社”巡回义演半年,演出收入达15亿元(旧币),捐献了一架“香玉剧社号”战斗机,这一壮举至今被传为佳话,她不仅是一位艺术家,更是一位心怀家国的人民艺术家,2004年常香玉逝世,但她“戏比天大,艺无止境”的精神,以及“常派”艺术中对传统与现代的融合,持续影响着豫剧的发展方向。

两位“豫剧皇后”的艺术追求虽各有侧重,却共同推动了豫剧的繁荣,为了更清晰地展现她们的异同,可通过下表对比:

| 对比维度 | 陈素真(1911-1994) | 常香玉(1923-2004) |

|---|---|---|

| 艺术流派 | 陈派(祥符调为主,融合京剧元素) | 常派(豫东、豫西调融合) |

| 代表剧目 | 《宇宙锋》《三上轿》《叶含嫣》 | 《花木兰》《拷红》《大祭桩》《穆桂英挂帅》 |

| 唱腔特点 | 委婉细腻、含蓄典雅、韵味醇厚 | 刚健明亮、豪放激昂、字正腔圆 |

| 表演风格 | 注重内心刻画、文戏见长、“以形传神” | 贴近生活、情感充沛、塑造反抗女性形象 |

| 社会贡献 | 提升豫剧艺术格调,推动剧场化发展 | 捐献飞机,普及豫剧,推动艺术与时代结合 |

陈素真与常香玉,一位如深谷幽兰,以雅致的艺术追求深耕豫剧的“根”;一位如山间牡丹,以炽热的家国情怀拓展豫剧的“境”,她们都被称为“豫剧皇后”,并非竞争的结果,而是时代对两位艺术巨匠的最高肯定——她们以不同的方式,共同将豫剧推向了新的高度,让这门扎根中原的艺术绽放出夺目光彩,当我们再次聆听她们的唱段,重温她们的表演,依然能感受到那份对艺术的执着与热爱,这正是“豫剧皇后”留给我们最宝贵的精神财富。

相关问答FAQs

问题1:为什么陈素真和常香玉都被称为“豫剧皇后”?这个称号有何特殊意义?

解答:“豫剧皇后”是对两位大师艺术成就的最高尊称,这一称号的诞生源于她们在豫剧界的巅峰地位和广泛影响力,陈素真在20世纪30年代以“闺门旦”的精湛表演和艺术革新,率先被观众和媒体誉为“豫剧皇后”,她提升了豫剧的艺术格调,使其从民间小戏走向成熟剧种;常香玉在40-50年代凭借《花木兰》等经典剧目和捐献飞机的义举,成为人民心中的“豫剧皇后”,她推动了豫剧的普及化与时代化,这一称号的特殊意义在于:它不仅是对个人艺术造诣的认可,更是对她们为豫剧发展所做历史贡献的致敬,体现了豫剧界对“艺术标杆”的尊崇,也反映了观众对“德艺双馨”艺术家的敬仰。

问题2:陈素真与常香玉的艺术风格有何根本不同?她们对豫剧的发展产生了哪些差异化影响?

解答:陈素真与常香玉的艺术风格呈现出“雅”与“俗”、“静”与“动”的鲜明对比,陈素真以“雅”为核心,唱腔婉转细腻,表演含蓄内敛,注重挖掘人物的内心世界,将豫剧的文学性和抒情性推向极致,其“陈派”艺术成为豫剧“雅化”的代表;常香玉则以“俗”为根基,唱腔刚健豪放,表演贴近生活,善于用通俗易懂的语言和生动的动作塑造人物,其“常派”艺术更强调与大众的共鸣和时代的结合,在影响上,陈素真的贡献主要体现在“艺术深度”的挖掘,她确立了豫剧旦角表演的规范,提升了剧种的艺术品位;常香玉则侧重于“艺术广度”的拓展,她推动豫剧走进更广阔的受众群体,并使其成为反映时代精神的艺术载体,二者一“雅”一“俗”,共同构成了豫剧艺术的丰富性与多样性,为豫剧的传承与发展提供了双重路径。