豫剧《五凤岭》是中原地区广为流传的传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的乡土气息,成为豫剧艺术宝库中的璀璨明珠,该剧以北宋年间杨家将故事为背景,融合了忠奸斗争、家国情怀与儿女情长,通过生动的舞台演绎和影像化呈现,深受几代观众喜爱,其“全集”形式更是完整保留了剧目的艺术精髓,而电影版则进一步拓展了其传播边界,让更多人领略到豫剧的独特魅力。

剧情梗概:家国大义与儿女情长的交织

《五凤岭》的故事围绕杨家将后裔杨文广与山寨女英雄吴燕花的爱情及抗敌展开,北宋时期,西夏进犯边关,佘太君挂帅出征,其孙杨文广(小生扮相)奉命前往五凤岭搬兵,途中与山寨首领吴燕花(闺门旦扮相)相遇,吴燕花武艺高强,因父亲被奸臣王强陷害而占山为王,她对朝廷心存芥蒂,却因杨文广的忠勇正直渐生好感,二人从误会冲突到惺惺相惜,历经“比武招亲”“夜闯山寨”“边关救急”等情节,最终吴燕花识破王强阴谋,与杨文广并肩作战,大败西夏,助杨家将保家卫国,有情人也终成眷属,剧情既有金戈铁马的战场厮杀,也有缠绵悱恻的情感纠葛,通过“忠”“孝”“义”“勇”的传统价值观,传递了家国情怀高于个人恩怨的深刻主题。

艺术特色:豫剧程式与地域文化的融合

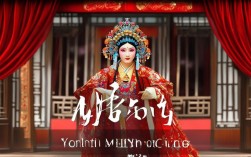

作为豫剧传统戏的代表,《五凤岭》充分展现了豫剧艺术的独特魅力,在唱腔上,以豫西调的苍凉厚重为基础,融合豫东调的高亢激越,吴燕花的唱段如《在绣房自思自想》婉转细腻,展现少女情思;杨文广的《将台令》则气势磅礴,凸显将门虎子的英姿,表演上,豫剧“唱念做打”的程式化运用尤为精彩:吴燕花的“打出手”展现武旦功底,杨文广的“翎子功”表现人物激愤,而“甩发”“僵尸”等绝活则在关键时刻推动情绪高潮,服装道具上,保留传统戏的“蟒靠”“帔”“褶子”等,色彩鲜明,纹样考究,五凤岭的险峻与边关的苍凉通过布景与灯光的虚实结合,营造出强烈的舞台氛围,让中原文化的质朴与豪迈跃然台上。

电影改编:从舞台到银幕的艺术跨越

豫剧《五凤岭》的电影改编始于20世纪六七十年代,由河南电影制片厂联合豫剧名家共同打造,旨在将舞台艺术通过电影媒介永久留存并广泛传播,电影版在保留原剧情核心的基础上,对舞台呈现进行了影视化革新:镜头语言上,运用特写展现人物微表情(如吴燕花初见杨文广时的羞涩与试探),全景镜头呈现千军万马的战场场面,增强了视觉冲击力;叙事节奏上,删减了部分舞台程式化过渡,加快剧情推进,让冲突更集中;音效处理上,在保留豫剧板腔体伴奏的同时,加入交响乐元素,强化了音乐的情感张力,著名豫剧演员常香玉、唐喜成等曾参与不同版本的电影拍摄,他们以精湛的演技和标志性的唱腔,让杨文广与吴燕花的人物形象深入人心,电影版不仅成为豫剧电影史上的经典,更让非豫剧地区的观众通过银幕感受到地方戏曲的魅力。

《五凤岭》主要人物及角色分析

| 角色 | 行当 | 核心特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 杨文广 | 小生 | 忠勇正直,将门之后 | 《将台令》《边关救父》 |

| 吴燕花 | 闺门旦/武旦 | 外冷内热,武艺高强 | 《在绣房自思自想》《比招亲》 |

| 佘太君 | 老旦 | 深明大义,家国为重 | 《点将出征》 |

| 王强 | 净 | 奸诈狡猾,陷害忠良 | 《密谋陷害》 |

豫剧《五凤岭》无论是舞台“全集”的完整呈现,还是电影版的创新改编,都承载着中原文化的精神内核与艺术智慧,它以“家国同构”的叙事传统、鲜明的人物塑造和精湛的表演技艺,成为连接传统与现代的文化纽带,在当代语境下,《五凤岭》的传承与发展,不仅是对豫剧艺术的守护,更是对中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”的生动实践,其蕴含的忠义精神与家国情怀,至今仍具有深刻的现实意义。

FAQs

《五凤岭》与其他豫剧经典剧目(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)相比,有何独特之处?

《五凤岭》的独特性在于其“双主角”设置与“文武并重”的叙事结构,不同于《花木兰》的“代父从军”单一视角或《穆桂英挂帅》的“中年英雄”形象,《五凤岭》通过杨文广(小生)与吴燕花(武旦)的双线叙事,既展现了青年将领的成长,也刻画了山寨女英雄从“反叛”到“归顺”的心路历程,情感冲突更丰富;剧中“比武招亲”“夜闯山寨”等情节将文戏的细腻与武戏的激烈巧妙结合,武打戏份占比更高,表演难度更大,充分展现了豫剧“文武带打”的艺术特色。

普通观众可以通过哪些渠道观看《五凤岭》全集或电影版?

《五凤岭》的舞台全集可通过河南省豫剧院的官方演出录像、中国戏曲像音像工程等渠道获取,部分经典版本在“学习强国”平台、央视戏曲频道也有播出;电影版则可在各大视频平台(如腾讯视频、爱奇艺、优酷)搜索“豫剧五凤岭”,找到常香玉、唐喜成等名家主演的经典版本,部分地区的文化馆、戏曲剧院也会不定期举办豫剧电影放映活动,观众可关注当地文化资讯参与观看。