中国戏曲的角色分类体系历经千年发展,形成了以“生、旦、净、丑”为核心的行当体制,这一体系不仅是对舞台上人物类型的划分,更蕴含着中国传统美学中对性别、年龄、性格、身份的深刻认知,是戏曲艺术塑造人物、传递情感的重要载体。

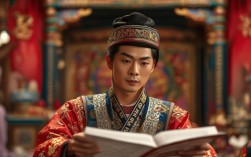

“生”行是戏曲中的男性角色统称,根据年龄、身份和表演特点可细分为多个分支,老生,又称“须生”,扮演中年或老年男性,多戴髯口,唱腔沉稳厚重,注重气质刻画,如京剧《空城计》中的诸葛亮,以儒雅智谋见长;小生则专指年轻男性,又分文小生(如《玉堂春》中的王金龙,重唱功与身段)、武小生(如《群英会》中的周瑜,兼擅武打与翎子功)、雉尾生(如《吕布戏貂蝉》中的吕布,以翎子功展现英武)等;武生主要负责武打场面,长靠武生(如《长坂坡》中的赵云,扎靠旗,持长兵器)和短打武生(如《三岔口》中的任堂惠,短衣快打)是其主要类型,前者重气势,后者重敏捷。

“旦”行作为女性角色的总称,分类更为细致,体现了对不同女性形象的多维度塑造,青衣,即“正旦”,多为端庄稳重的中年女性,唱腔幽怨婉转,如《铡美案》中的秦香莲,以水袖功和唱功展现悲情;花旦则扮演活泼灵动的年轻女性,念白清脆,身段轻盈,如《红娘》中的红娘,通过扇子功和灵动的眼神传递俏皮;武旦擅长武打,如《扈家庄》中的扈三娘,以刀马旦的身份展现巾帼英姿;老旦专攻老年女性,唱腔苍劲有力,如《杨门女将》中的佘太君,以白髯口和沉稳的台步凸显威严;还有介于青衣与花旦之间的“花衫”(如《霸王别姬》中的虞姬,兼具唱功与舞蹈),以及诙谐幽默的“彩旦”(如《凤还巢》中的程雪雁,通过夸张的表演制造喜剧效果)。

“净”行俗称“花脸”,以面部化妆的“脸谱”为主要标志,扮演性格或相貌特殊的男性角色,正净,又称“大花脸”,以唱功为主,性格多刚正不阿,如《铡美案》中的包拯,黑色脸谱象征铁面无私;副净,即“二花脸”,重工架表演,性格多粗犷豪放或勇猛刚烈,如《霸王别姬》中的项羽,十字门脸谱突显霸气;武净,又称“摔打花脸”,擅长武打和跌扑,如《艳阳楼》中的高登,以激烈的翻打展现反派角色的凶悍。

“丑”行是戏曲中的喜剧角色,鼻梁上抹一块白粉是其标志性化妆,分文丑与武丑,文丑又分方巾丑(如《群英会》中的蒋干,头戴方巾,迂腐可笑)、衣帽丑(如《女起解》中的崇公道,戴髯口,善良又世故);武丑又称“开口跳”,擅长武打和念白,如《三岔口》中的刘利华,以轻捷的身手和诙谐的念白制造紧张又滑稽的气氛。

下表为中国戏曲主要行当分类及特点概览:

| 行当 | 细分 | 代表角色 | 核心特点 |

|---|---|---|---|

| 生 | 老生 | 诸葛亮(《空城计》) | 唱功沉稳,气质儒雅 |

| 小生 | 周瑜(《群英会》) | 兼擅文武,重身段与翎子功 | |

| 武生 | 赵云(《长坂坡》) | 长靠或短打,重武打气势 | |

| 旦 | 青衣 | 秦香莲(《铡美案》) | 唱腔婉转,情感深沉 |

| 花旦 | 红娘(《红娘》) | 念白清脆,身段灵动 | |

| 武旦 | 扈三娘(《扈家庄》) | 擅长武打,巾帼英姿 | |

| 老旦 | 佘太君(《杨门女将》) | 唱腔苍劲,台步沉稳 | |

| 净 | 正净(大花脸) | 包拯(《铡美案》) | 唱功为主,脸谱象征性格 |

| 副净(二花脸) | 项羽(《霸王别姬》) | 工架表演,性格粗犷 | |

| 丑 | 文丑 | 蒋干(《群英会》) | 念白诙谐,塑造喜剧人物 |

| 武丑 | 刘利华(《三岔口》) | 武打与念白结合,制造紧张笑料 |

相关问答FAQs:

中国戏曲中“生”和“旦”的主要区别是什么?

“生”是男性角色统称,“旦”是女性角色统称,二者在性别划分上形成基础区别,在表演特点上,“生”行(如老生、小生)更注重气质的沉稳与英武,唱腔多刚劲或清朗;“旦”行(如青衣、花旦)则强调情感的细腻与身段的柔美,唱腔偏重婉转或灵动,且水袖、扇子等道具运用更为丰富。

“净”行的脸谱有哪些常见的颜色象征?

“净”行脸谱的颜色具有明确的象征意义:红色代表忠义(如关羽),黑色象征刚直(如包拯),白色暗示奸诈(如曹操),蓝色表现勇猛(如窦尔敦),绿色则多为草莽英雄(如程咬金),这些颜色通过夸张的图案,直观传递角色的性格与身份,是戏曲“写意”美学的重要体现。