河南地处中原,是中华文明的重要发祥地,也是中国戏曲文化的重要发源地之一,在这片厚重的土地上,孕育了丰富多样的戏曲剧种,它们承载着中原地区的历史记忆、民俗风情和审美情趣,共同构成了“戏曲之乡”的璀璨文化版图,从梆子腔的高亢激昂,到曲牌体的婉转悠扬,河南戏曲以其独特的艺术魅力,成为中国戏曲艺术中不可或缺的重要组成部分。

河南主要戏曲剧种概览

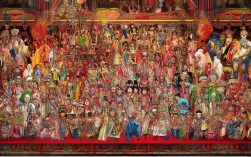

河南的戏曲剧种数量众多,据不完全统计,有超过30个地方剧种,其中影响较大、流传较广的包括豫剧、曲剧、越调、大平调、四平调、怀梆、道情戏、二夹弦、罗卷戏、宛梆、大弦戏、坠剧、花鼓戏等,这些剧种在音乐唱腔、表演形式、剧目内容上各具特色,既有梆子腔的豪放,也有民间小调的柔美,共同展现了中原文化的多元与包容。

(一)豫剧:中原戏曲的“领头雁”

豫剧,原名“河南梆子”,是河南省第一大地方剧种,也是中国流传最广的剧种之一,被誉为“中国第一大剧种”,它起源于明末清初,在河南民间歌舞、说唱艺术的基础上,吸收秦腔、蒲梆等梆子腔剧种的特点逐渐形成,至今已有300多年历史。

豫剧的唱腔以梆子腔为基础,分为豫东调、豫西调、祥符调、豫南调四大流派,各流派风格迥异:豫东调以商丘为中心,唱腔高亢激越、明快豪放,代表人物唐喜成、刘忠河;豫西调以洛阳为中心,唱腔苍凉悲壮、深沉浑厚,代表人物常香玉、崔兰田;祥符调以开封为中心,唱腔委婉细腻、优雅华丽,代表人物陈素真、阎立品;豫南调则融合了楚文化元素,唱腔柔和抒情,流行于信阳、南阳等地。

豫剧的表演程式丰富,既有文戏的细腻,也有武戏的热烈,讲究“唱、念、做、打”的有机结合,传统剧目多达千余部,经典剧目包括《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》《秦香莲》《七品芝麻官》《破洪州》等,花木兰》因常香玉大师的演绎而闻名全国,甚至走向世界。

(二)曲剧:中原“小调”的雅化

曲剧,原名“河南曲子”,是河南省第二大剧种,起源于清末民初的洛阳、南阳一带,由民间说唱艺术“鼓子曲”演变而来,与豫剧的梆子腔不同,曲剧属于曲牌体剧种,唱腔以“杂牌小曲”为基础,曲调丰富,包括阳调、诗篇、茨山、扬调等,旋律婉转悠扬,贴近生活,富有乡土气息。

曲剧的表演风格朴实自然,生活化气息浓厚,表演者注重对人物内心情感的刻画,唱腔细腻动听,被誉为“中原小调”,代表剧目有《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》《柜中缘》等,卷席筒》中的“苍娃”形象深入人心,成为曲剧的经典角色,著名演员有马琪、海连池、胡希华等,他们以精湛的演技和独特的唱腔,推动了曲剧的传播与发展。

(三)越调:梆子腔中的“另类”

越调是河南三大剧种之一(与豫剧、曲剧并称),流行于河南全省及湖北、安徽、陕西等部分地区,起源于明末清初,其历史比豫剧更为悠久,越调的唱腔以越调为主,融合了梆子腔、昆曲、乱弹等元素,既有梆子腔的高亢,又有昆曲的婉转,形成了“越调梆子”的独特风格。

越调的表演以“文戏”见长,注重唱功和念白,程式严谨,风格古朴,其剧目多取材于历史故事和民间传说,代表剧目有《诸葛亮吊孝》《收姜维》《李天宝吊孝》《白奶奶醉酒》等,其中申凤梅扮演的“诸葛亮”堪称经典,她以“活诸葛”闻名,将诸葛亮的智谋与沉稳演绎得淋漓尽致,著名演员除申凤梅外,还有毛爱莲、何全志等,他们为越调的传承与发展做出了重要贡献。

(四)大平调:黄河文化的“活化石”

大平调,因其唱腔洪大、风格粗犷而得名,是河南古老的大型梆子腔剧种之一,流行于豫北、鲁西南、冀南等黄河流域地区,起源于明代,距今已有600多年历史,大平调的唱腔以梆子腔为基础,分为大平调、二平调、散板等,音域宽广,气势磅礴,表演上讲究“架势大、动作猛”,具有浓郁的黄河文化特色。

大平调的剧目多为历史演义和神话传说,如《铡美案》《李天宝吊孝》《反徐州》《火龙阵》等,铡美案》中的包公形象深入人心,展现了大平调在表现历史人物时的庄重与威严,著名演员有鲍振江、金不换等,他们以扎实的功底和独特的表演风格,保留了剧种的原始风貌。

(五)四平调:花鼓戏中的“雅部”

四平调是河南独有的剧种,起源于20世纪40年代的商丘,由豫东花鼓戏、评剧、京剧等融合而成,因唱腔以“四平八稳”的中速节奏为主,故名“四平调”,其唱腔优美流畅,既有花鼓戏的活泼,又有京剧的规整,表演上注重身段和表情,贴近生活,深受群众喜爱。

四平调的剧目多为家庭伦理和民间故事,代表剧目有《小包公》《陈三两爬堂》《梅香》等,小包公》通过童趣化的表演,塑造了包公的清廉形象,成为四平调的经典,著名演员拜金荣、黄爱菊等,以细腻的唱腔和生动的表演,推动了四平调的发展。

(六)其他特色剧种

除了上述剧种,河南还有许多各具特色的地方戏曲:

- 怀梆:流行于豫北怀庆府(今焦作、沁阳一带),是河南梆子腔的早期形态之一,唱腔古朴苍凉,表演粗犷豪放,代表剧目《老包坐监》《反徐州》,被誉为“梆子腔的活化石”。

- 道情戏:源于道教说唱艺术,分太康道情、南阳道情等,唱腔悠扬婉转,多表现神话传说和民间故事,代表剧目《王金豆借粮》《墙头记》。

- 二夹弦:流行于豫东、鲁西南,因唱腔夹于两弦之间而得名,唱腔细腻柔美,代表剧目《三子争父》《孟姜女》。

- 宛梆:流行于南阳,融合了梆子腔和南阳民歌,唱腔高亢激越,代表剧目《对花枪》《白虎帐》。

- 大弦戏:源于元明弦索腔,是河南最古老的剧种之一,唱腔激昂,代表剧目《封神榜》《岳飞传》。

河南戏曲剧种一览表(部分)

| 剧种名称 | 起源时期 | 流行地区 | 艺术特点 | 代表剧目 | 著名演员 |

|---|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 明末清初 | 河南、全国 | 梆子腔,高亢激昂,流派多样 | 《花木兰》《朝阳沟》 | 常香玉、陈素真、马金凤 |

| 曲剧 | 清末民初 | 河南中南部 | 曲牌体,婉转悠扬,生活化 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》 | 马琪、海连池 |

| 越调 | 明末清初 | 河南及邻近省份 | 梆子腔与昆曲融合,古朴典雅 | 《诸葛亮吊孝》《收姜维》 | 申凤梅、毛爱莲 |

| 大平调 | 明代 | 豫北、鲁西南 | 梆子腔,气势磅礴,黄河文化特色 | 《铡美案》《反徐州》 | 鲍振江 |

| 四平调 | 20世纪40年代 | 商丘及周边 | 花鼓戏与京剧融合,优美流畅 | 《小包公》《梅香》 | 拜金荣 |

河南戏曲的文化价值与传承

河南戏曲不仅是艺术形式,更是中原文化的载体,它以唱腔、念白、表演、音乐、服饰等元素,记录了中原地区的历史变迁、民俗风情和价值观念,豫剧《花木兰》体现了家国情怀,《朝阳沟》展现了农村生活的变迁;曲剧《卷席筒》歌颂了善良与正义,越调《诸葛亮吊孝》则传递了忠义精神。

近年来,随着时代的发展,河南戏曲面临着传承与创新的挑战,年轻观众减少、传统剧目失传等问题突出;通过“戏曲进校园”、数字化保护、新剧目创作等方式,河南戏曲也在积极探索新的发展路径,豫剧《焦裕禄》《银杏树下》等现代戏,将传统艺术与现实题材结合,赢得了年轻观众的喜爱;短视频平台上,戏曲演员通过直播、短视频等形式,让更多人了解河南戏曲的魅力。

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲中最具代表性的剧种是什么?为什么?

A:河南戏曲中最具代表性的剧种是豫剧,豫剧是河南省第一大剧种,流传范围最广,不仅遍布河南全省,还辐射全国20多个省份,甚至走出国门,在海外也有一定影响力;豫剧的流派丰富,豫东调、豫西调、祥符调、豫南调各具特色,能满足不同观众的审美需求;豫剧的剧目数量庞大,从传统历史剧到现代戏,题材多样,经典剧目如《花木兰》《朝阳沟》等深入人心;豫剧演员阵容强大,常香玉、陈素真、马金凤等艺术大师的卓越贡献,奠定了豫剧在中国戏曲中的重要地位。

Q2:河南戏曲如何应对传承与发展的挑战?

A:河南戏曲的传承与发展需要多措并举:一是加强政策支持,通过设立非遗保护项目、资助剧团演出、培养青年演员等方式,为戏曲传承提供保障;二是推动“戏曲进校园”,在中小学开设戏曲课程,培养年轻观众对传统艺术的兴趣;三是创新传播方式,利用短视频、直播等新媒体平台,让戏曲以更时尚、更贴近年轻人的形式呈现,如豫剧演员小香玉通过短视频演绎经典唱段,吸引了大量年轻粉丝;四是创作新剧目,将传统艺术与现代题材结合,如豫剧《焦裕禄》、曲剧《黄河儿女》等,既保留了戏曲的本体特征,又反映了时代精神,让老剧种焕发新活力。