在传统戏曲艺术的长河中,佘赛花(即民间广为传颂的“佘太君”)是一位极具代表性的巾帼英雄形象,其故事与形象在京剧、豫剧、晋剧、秦腔等多个剧种中代代相传,成为戏曲舞台上不可或缺的经典人物,提及“戏曲佘赛花图片”,我们不仅能看到视觉艺术对戏曲人物的具象化呈现,更能透过这些图片触摸到传统戏曲文化的深厚底蕴——从人物造型、服饰道具到舞台神韵,每一处细节都凝聚着戏曲艺术的审美智慧与历史沉淀。

佘赛花在戏曲中的形象,源于《杨家将》系列故事,作为杨继贤之妻、杨家将的核心人物,她的一生贯穿了“杨家将”忠君报国、保家卫国的传奇历程,从青年时期的“穆柯寨招亲”到中年辅佐丈夫杨继业出征,再到晚年挂帅率十二寡妇征西,其人生阶段的不同,在戏曲图片中呈现出截然不同的视觉风貌,青年时期的佘赛花多以英姿飒爽的“刀马旦”形象出现,头戴雉尾盔,身着战裙靠旗,手持梨花枪,眼神中透着少女的娇憨与将门之后的英气,如京剧《穆柯寨》中的剧照,她常以“趟马”身段展现骑射技艺,服饰上的虎头、云纹等图案既彰显武将身份,又暗合民间对“巾帼英雄”的想象;中老年时期,随着丈夫杨继业殉国、杨家将遭遇重创,其形象逐渐向“老旦”过渡,头戴凤冠、身着蟒袍,面容庄重而坚毅,如《杨门女将》中的“寿堂”一折,图片中的佘赛花手持龙头拐杖,眼神中既有丧夫之痛,更有为国分忧的决绝,服饰上的“十团”蟒纹与深色基调,暗示其身份的尊贵与心境的沉重。

不同剧种对佘赛花的塑造,在图片中呈现出鲜明的地域特色与艺术风格,京剧作为国剧,其佘赛花形象注重程式化与象征性,如靠旗的颜色(多为红色或白色)不仅区分人物阵营,更通过色彩的对比强化戏剧冲突——白色靠旗象征忠义,红色则凸显热血;豫剧则更贴近民间审美,图片中的佘赛花服饰色彩浓烈,线条粗犷,如《佘太君抗婚》中,她身着蓝底绣花战裙,头饰上的绒球与流苏随动作摇曳,展现出中原地区特有的质朴与鲜活;晋剧源于山西地方文化,其佘赛花图片中常融入晋地元素,如服饰上的“晋绣”纹样细腻繁复,舞台背景多出现古建筑轮廓,凸显历史厚重感;秦腔则以“火爆”著称,图片中的佘赛花表情夸张,动作大开大合,如《破洪州》中的亮相,她单腿踩凳、手持长枪,眼神如电,将秦腔“唱念做打”中的“武戏”特点展现得淋漓尽致。

戏曲佘赛花图片中的服饰与道具,是解读人物身份与性格的重要符号,从行当来看,青年佘赛花属“刀马旦”,其服饰以“靠”为主,即“女靠”,特点是靠肚较短,下缀飘带,胸前加“护心镜”,背部插四面靠旗,既符合女性身形,又不失武将威严;中老年佘赛花属“老旦”,服饰多为“蟒”或“帔”,如“团花蟒”,以红色或紫色为主,象征地位尊贵,配以“凤冠”“朝珠”等头饰与配饰,体现其诰命夫人的身份,道具方面,“梨花枪”是佘赛花的标志性武器,图片中枪缨的颜色常随剧情变化——青年时多为粉色,暗示青春活力;晚年时变为白色,寓意沧桑与坚韧;“龙头拐杖”则象征其晚年权威与智慧,如《杨门女将》中“巡营”一折,她拄杖远眺,拐杖上的龙纹与身后“杨”字大旗相呼应,视觉上形成权力与责任的象征,脸谱虽非佘赛花的主要特征(旦角多为“俊扮”),但在某些神怪戏或特定剧目中,其眉眼间会以“红晕”或“黑纹”强调性格,如愤怒时眉梢上挑,悲伤时眼角微垂,通过细微的面部表情传递人物内心。

舞台造型与表演程式是戏曲图片的灵魂,静态的图片通过捕捉动态瞬间,让观众得以想象戏曲的“场上之美”,佘赛花的经典身段如“亮相”“趟马”“甩袖”等,在图片中常以“定格”形式呈现:如“亮相”时,她丁字步站立,靠旗展开,眼神凝视前方,整个身体形成稳定的三角形,既展现武将的挺拔,又暗合戏曲“形神兼备”的美学追求;“趟马”动作中,演员通过马鞭的挥舞、身段的起伏模拟骑马场景,图片中常捕捉其腾空瞬间,服饰与靠旗的动态线条营造出“万马军中取上将首级”的气势;“甩袖”则多用于表现情绪,如《金沙滩》中杨继业战死,佘赛花甩袖痛哭,图片中水袖翻飞如浪,配合演员含泪的眼神,将悲愤之情推向高潮,这些身段并非随意动作,而是源于生活又提炼于艺术的“程式”,每一张图片都是对戏曲“无声不歌,无动不舞”理念的视觉诠释。

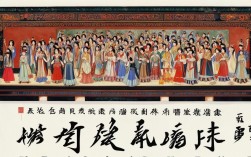

从文化内涵看,戏曲佘赛花图片不仅是艺术记录,更是传统价值观的载体,她所代表的“忠孝节义”“家国情怀”,通过视觉符号得以强化:如图片中常出现的“杨”字大旗,象征家族荣誉与集体忠诚;她与杨家将众女眷同框的场景,如“十二寡妇征西”,通过整齐的队列、相似的服饰,展现女性在国难当头时的担当;而晚年佘赛花与孙儿杨文广的互动图片,则通过“祖孙情”传递“忠孝传家”的伦理观念,这些图片在传播戏曲艺术的同时,也构建了民间对“英雄”与“母亲”的文化想象,成为连接历史与现实的情感纽带。

随着时代发展,戏曲佘赛花图片的载体也从传统的戏画、年画,延伸到戏曲电影、剧照摄影、数字绘画等多元形式,老戏画中的佘赛花多为工笔重彩,线条细腻,色彩明艳,带有民间艺术的质朴;现代剧照摄影则通过光影、构图强化戏剧张力,如高清图片中能清晰看到服饰的刺绣纹理、演员的眼神层次;数字绘画则在保留传统元素的基础上,融入现代审美,如将佘赛花形象与水墨、插画风格结合,吸引年轻群体关注,这些不同时代的图片,共同构成了佘赛花形象的“视觉谱系”,记录着戏曲艺术的传承与创新。

| 剧种 | 行当 | 服饰特点 | 经典剧目 | 视觉风格关键词 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 刀马旦/老旦 | 女靠、凤冠、蟒袍,靠旗鲜明 | 《杨门女将》《穆柯寨》 | 程式化、象征性、典雅 |

| 豫剧 | 帅旦/老旦 | 战裙绣花,色彩浓烈,头饰繁复 | 《佘太君抗婚》《破洪州》 | 乡土气、鲜活、粗犷 |

| 晋剧 | 青衣/老旦 | 晋绣纹样,服饰细腻,背景古朴 | 《佘太君挂帅》 | 厚重、细腻、历史感 |

| 秦腔 | 武旦/老旦 | 靠旗夸张,表情生动,动作大开大合 | 《佘太君出征》 | 火爆、张力、写意 |

戏曲佘赛花图片,以静态之姿凝固了动态的戏曲艺术,让我们得以透过服饰、身段、表情,触摸到一个鲜活的文化符号,从历史传说到舞台形象,从地域特色到时代审美,这些图片不仅是戏曲艺术的“视觉档案”,更是中华优秀传统文化中“巾帼精神”的生动写照,在未来,随着科技与艺术的融合,佘赛花的形象或许会以更多元的方式呈现,但其背后所承载的家国情怀与忠勇品格,将始终是戏曲艺术永不褪色的精神内核。

相关问答FAQs

Q1:戏曲佘赛花图片中常见的服饰元素有哪些?各自象征什么?

A:戏曲佘赛花的服饰元素因年龄、剧情阶段而异,核心元素包括:

- 靠(女靠):青年时期主用,由靠肚、靠旗、护心镜组成,靠旗颜色(红/白)象征忠义与阵营,靠上的虎头纹代表勇猛;

- 蟒袍:中老年时期主用,如“团花蟒”,红色/紫色象征尊贵,蟒纹上的“江牙海水”纹寓意“江山社稷”;

- 凤冠:诰命夫人身份的标志,配以珍珠、宝石,象征地位与威严;

- 梨花枪:标志性武器,枪缨颜色随剧情变化(粉/白),分别象征青春与沧桑;

- 龙头拐杖:晚年专用,龙纹象征权力,拐杖本身体现“老当益壮”的智慧与担当。

Q2:不同剧种的佘赛花形象在视觉上有何差异?这种差异如何形成?

A:差异主要体现在行当划分、服饰风格与表演程式上,根源在于地域文化、审美传统与剧种特色:

- 京剧:行当细分严格,青年“刀马旦”、老年“老旦”,服饰注重“写意”,靠旗、蟒袍的线条与色彩高度程式化,体现“国剧”的规范化与象征性;

- 豫剧:源于中原民间,行当划分较粗,常以“帅旦”概括其武将身份,服饰色彩浓烈(如大红、明黄),刺绣纹样繁复,贴近农民的质朴审美;

- 晋剧:受晋商文化影响,服饰细节考究(如晋绣),舞台背景多融入山西古建元素,整体风格“厚重”,凸显历史沧桑感;

- 秦腔:作为“梆子腔”鼻祖,表演强调“火爆”,佘赛花的表情夸张、动作大开大合,服饰线条粗犷,靠旗尺寸更大,以突出“武戏”的张力,这些差异共同构成了戏曲艺术的“百花齐放”,也反映了地域文化对艺术塑造的深刻影响。