京剧作为国粹,融合唱念做打,承载着历史与传说的厚重,而《鱼肠剑》与姜子牙虽分属不同故事体系,却共同在舞台上塑造了忠义传奇的鲜活形象,成为京剧艺术中不可忽视的经典。

《鱼肠剑》又名《专诸刺僚》,取材于《史记·刺客列传》,讲述春秋时期吴国公子姬光图谋王位,伍子胥引荐勇士专诸,专诸为报公子光知遇之恩,以鱼肠剑藏于鱼腹,在献鱼时刺杀吴王僚,自己亦被乱刃所伤的故事,剧中专诸由老生或武生应工,其形象刚烈忠义,唱念兼具沉稳与激昂,开篇“叹英雄失时运无处投奔”的【二黄慢板】,如泣如诉地道尽其落魄与不甘;而“列国之中干戈厚”的【西皮流水】,则展现其决意赴死的悲壮,身段上,“趟马”表现其赴宴前的紧张,“摔抢背”凸显刺杀后的壮烈,尤其是“献鱼”一场,演员需以眼神传递杀机,以剑法展现凌厉,将“士为知己者死”的春秋士人精神演绎得淋漓尽致,伍子胥由老生应工,其唱腔苍劲,辅以白髯口,智勇双全的形象与专诸的刚烈形成互补,共同推动剧情走向高潮。

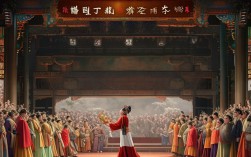

姜子牙的形象则源于《封神演义》,在京剧舞台上多为“红生”或“老生”应工,是智慧与天命的化身,他本是昆仑山玉虚宫元始天尊弟子,因奉命下山辅佐周室伐纣,八十岁才在渭水河畔遇文王,拜为丞相,京剧《渭水河》中,“垂钓渭水”的唱段“垂钓渭水待圣君”,【二黄原板】的唱腔舒缓悠扬,配合白髯冉冉、纶巾飘飘的身段,将姜子牙韬光养晦、胸藏万机的隐士形象刻画入微,而《武王伐纣》中,他手持“打神鞭”,坐骑“四不像”,唱念间既有统帅三军的威严,亦有“替天行道”的慈悲,与专诸的个体英雄主义不同,姜子牙的“忠义”更体现为对天命的恪守与对家国大义的担当,其舞台形象融合了神仙的超凡与儒生的贤达,成为“贤相”的典型代表。

两者虽时代背景、故事情节迥异,却在京剧艺术中形成了微妙的呼应,专诸的“忠”是报知己的义无反顾,姜子牙的“忠”是承天命的鞠躬尽瘁;前者以生命践行承诺,后者以智慧成就功业,共同诠释了中华民族“忠义”精神的多元内涵,从舞台呈现看,《鱼肠剑》以武戏见长,注重做打与节奏的张力;姜子牙戏则以唱念为主,强调气韵与内涵的厚重,展现了京剧不同行当的艺术魅力。

| 对比维度 | 《鱼肠剑》(专诸) | 姜子牙(京剧形象) |

|---|---|---|

| 时代背景 | 春秋战国,诸侯争霸 | 商周之际,武王伐纣 |

| 核心主题 | 士为知己者死,个体忠义 | 替天行道,天命与家国大义 |

| 人物类型 | 刺客,武生/老生(刚烈悲壮) | 军师,红生/老生(智慧威严) |

| 艺术表现 | 武戏做功为主,身段激昂,唱腔悲愤 | 唱念为主,唱腔苍劲,身段沉稳 |

| 代表唱段 | “叹英雄失时运无处投奔”【二黄慢板】 | “垂钓渭水待圣君”【二黄原板】 |

相关问答FAQs:

-

京剧《鱼肠剑》中的专诸与姜子牙在“忠义”主题上有何不同?

答:专诸的“忠义”是“士为知己者死”的报恩式忠诚,聚焦于个人承诺与血性,体现春秋战国“士”的精神,带有强烈的个体悲剧色彩;姜子牙的“忠义”则是“替天行道”的天命式忠诚,服务于家国大义与天道秩序,体现儒家“修身齐家治国平天下”的理想,更具宏大叙事格局,前者是“小义”的极致,后者是“大义”的典范。 -

姜子牙在京剧中的“打神鞭”有何象征意义?

答:“打神鞭”是姜子牙的标志性道具,象征其代天封神的权威,在《封神榜》中,元始天尊赐其打神鞭,凡封神榜上有名者皆可鞭挞,代表“天命所归”的不可违逆,舞台表演中,演员通过挥鞭的动作与眼神,展现姜子牙的威严与智慧,打神鞭”也暗含对不敬天命者的惩戒,强化了“天道酬勤”与“正义必胜”的主题,是其“天命代言人”身份的重要视觉符号。