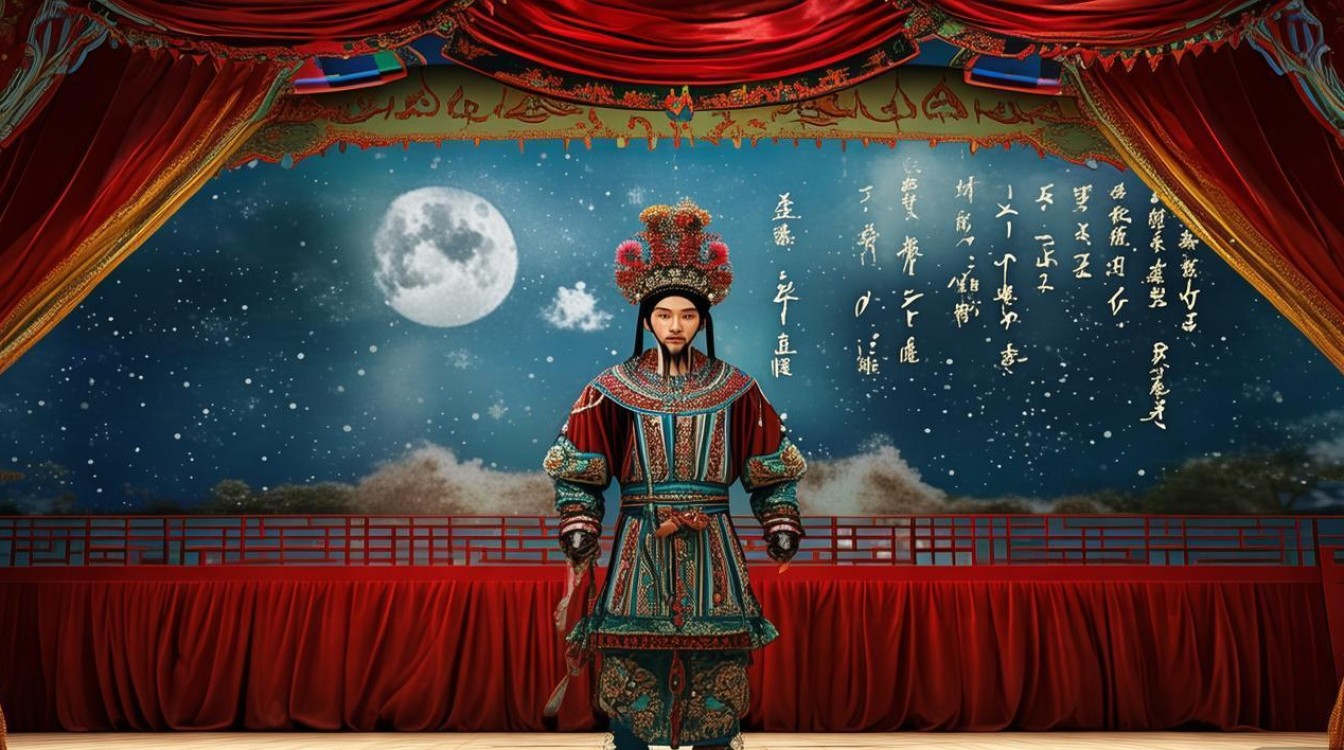

越调《收姜维》是河南越调的经典传统剧目,取材于《三国演义》中诸葛亮北伐智收姜维的故事,作为越调“三国戏”的代表作品之一,以跌宕的剧情、鲜明的人物和独特的艺术魅力,成为戏曲舞台上久演不衰的经典,该剧以诸葛亮七擒孟获后的北伐为背景,通过“识才”“用计”“招降”三个核心情节,展现了诸葛亮的爱才之心、姜维的忠勇之志以及三国时期复杂的政治军事博弈,既有金戈铁马的战场交锋,也有动人心弦的情感共鸣。

剧情从诸葛亮第一次北伐失利后写起,天水太守姜维年轻有为,文武双全,深得魏国主帅郭淮的忌惮,诸葛亮得知姜维之才,决意收为己用,遂设下连环计:先派赵云诈败,引诱姜维追击;又遣邓芝散布谣言,称姜维与蜀汉暗通款曲,使其在魏国君臣间受猜忌;最后亲自率兵与姜维交战,佯装败退,并在阵前以“汉室兴衰”“天下苍生”大义晓之以理,动之以情,姜维本为蜀汉旧臣,因遭谗言而降魏,此刻面对诸葛亮的真诚与谋略,加之对蜀汉正统的认同,最终选择阵前归降,诸葛亮亲自下马相迎,成就了一段“三顾茅庐”式的佳话,全剧通过“天水关”“识姜维”“收姜维”等关键场次,层层递进,既展现了诸葛亮的雄才大略,也凸显了姜维从“忠魏”到“归汉”的心理转变,人物形象立体丰满。

剧中人物塑造堪称一绝,诸葛亮作为核心角色,被刻画为“智”与“仁”的化身:他运筹帷幄,用兵如神,能洞察姜维之才而设局招降;又心怀天下,对姜维以“师礼相待”,甚至说出“吾得伯约,如得一人”的感慨,尽显贤明君主的风范,越调表演艺术家申凤梅饰演的诸葛亮,以“大武生”应工,扮相儒雅中透英武,唱腔融合老生与净角特点,苍劲高亢又不失细腻,尤其是“观星”“点将”等场次,通过眼神、水袖、台步的精准运用,将诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的悲壮与智慧演绎得淋漓尽致,姜维则被塑造成“忠勇双全”的青年将领形象,初登场时银枪白马,英姿勃发,与赵云交战时毫不畏惧;面对谗言时愤懑不平,归降蜀汉时坚定决绝,其复杂的内心活动通过高亢激越的唱腔和利落的武打动作展现得层次分明,魏延的桀骜不驯、邓芝的沉稳机智、郭淮的阴险多疑,也都通过个性化的表演,为剧情增色不少。

在艺术特色上,越调《收姜维》充分展现了河南地方戏曲的独特韵味,越调的唱腔以【慢板】、【流水】、【导板】为主,诸葛亮唱段多用【慢板】,节奏舒缓,字正腔圆,如《四千岁你莫要羞惭愧难当》一段,通过苍劲的唱腔传递出对姜维的赏识与劝降的诚意;姜维的唱则以【流水】为主,节奏明快,气势磅礴,表现其战场上的英勇与归降时的激昂,伴奏乐器以四股弦为主,辅以月琴、板胡、竹笛等,既有梆子腔的高亢激昂,又兼具江南丝竹的婉转悠扬,尤其在“收姜维”一场,四股弦的滑音与顿音,将诸葛亮与姜维对话时的紧张氛围和情感张力渲染得恰到好处,表演程式上,该剧融合了文戏的“唱念做打”与武戏的“翻扑跌打”,如诸葛亮与姜维的“马战”场面,通过“圆场”“趟马”“对枪”等程式化动作,将战场交锋的紧张刺激直观呈现;而“观星”“托孤”等文戏,则以细腻的表情和念白,深入刻画人物内心,刚柔并济,张弛有度。

作为越调的代表性剧目,《收姜维》不仅承载着深厚的历史文化内涵,更在传承中不断创新,从早期的民间班社演出,到新中国成立后的整理改编,再到申凤梅、何全志等艺术家的经典演绎,该剧在剧本、唱腔、表演上不断打磨,既保留了传统戏曲的精髓,又融入了现代审美,它已成为河南乃至全国戏曲舞台上常演不衰的经典,不仅让观众领略到越调艺术的独特魅力,更传递了“唯才是举”“以德服人”的传统文化价值。

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 河南越调 |

| 题材 | 三国演义·诸葛亮收姜维 |

| 主要人物 | 诸葛亮、姜维、魏延、邓芝、郭淮 |

| 经典唱段 | 《四千岁你莫要羞惭愧难当》《空城计》选段(相关) |

| 代表演员 | 申凤梅(饰诸葛亮)、何全志(饰姜维) |

| 音乐特点 | 以四股弦为主奏,融合【慢板】【流水】等板式,唱腔苍劲高亢,兼具婉转 |

| 表演特色 | 文武兼备,程式化动作(如“马战”“趟马”)与内心刻画结合,申派诸葛亮尤为经典 |

相关问答FAQs

问题1:越调《收姜维》中,诸葛亮“收”姜维的核心策略是什么?

解答:诸葛亮“收”姜维的核心策略是“攻心为上,智取为先”,他并非单纯依靠武力,而是通过三步棋:一是“离间计”,散布姜维与蜀汉暗通的谣言,使其在魏国遭猜忌,失去信任;二是“激将法”,派赵云诈败,故意展现“力不从心”,激发姜维的骄傲与好胜心,使其主动追击;三是“情感牌”,阵前以“汉室兴衰”“天下苍生”大义晓之以理,以“三顾茅庐”的诚意动之以情,最终让姜维因认同蜀汉正统感而归降,整个过程体现了诸葛亮“得人心者得天下”的用人智慧。

问题2:申凤梅饰演的诸葛亮有何独特艺术魅力?

解答:申凤梅作为越调“申派”创始人,其饰演的诸葛亮被誉为“活诸葛”,魅力在于“形神兼备”,扮相上,她突破老生行当的局限,以“大武生”应工,戴黑髯、持羽扇、着鹤氅,既显儒雅,又透英武;唱腔上,她融合老生的苍劲与净角的刚健,形成“脑后音”与“胸腔音”结合的独特唱法,如《借东风》选段,唱腔高亢而不失细腻,将诸葛亮的智慧与悲愤表现得淋漓尽致;表演上,她注重眼神与身段的配合,“观星”时眼神凝重如电,“点将”时水袖翻飞如云,举手投足间尽显“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠臣形象,成为越调史上不可逾越的经典。