京剧是中国国粹,历经二百余年发展,形成“唱念做打”俱全、行当分工明确的戏曲艺术,在众多传统剧目中,《三堂会审》堪称流传最广的折子戏之一,它出自本戏《玉堂春》,讲述了名妓苏三蒙冤、三官员会审、最终真相大白的故事,既展现了京剧的艺术魅力,也折射出古代社会的司法图景与人性温度。

剧情梗概:从冤案昭雪到情义重逢

《三堂会审》的核心情节围绕“冤案”与“昭雪”展开,故事主人公苏三,原名周玉洁,是官宦之女,因家道中落被卖入北京妓院“苏三院”,她虽身处风尘,却坚守本心,与书生王景龙(后改名王金龙)情投意合,互许终身,王金龙进京赶考,苏三被鸨儿卖给山西洪洞县富商沈燕林为妾,沈妻皮氏与赵监生私通,合谋毒死沈燕林,反诬苏三下毒,洪洞县官收受贿赂,将苏三判死罪,解押太原府复审。

恰逢王金龙已中进士,官拜巡抚,与藩司潘必正、臬司刘秉义共同审理此案,即“三堂会审”,公堂上,苏三含冤陈述,王金龙认出她是旧日恋人,暗中引导潘、刘二人查明真相,皮氏与赵监生认罪伏法,苏三沉冤得雪,与王金龙团圆,整个剧情跌宕起伏,既有底层女性的悲惨遭遇,也有正义伸张的慰藉,更有情义不灭的温暖。

角色与表演:行当分明,各具神韵

《三堂会审》的成功离不开鲜明的人物塑造与精湛的表演艺术,其角色行当分工明确,表演程式极具代表性,以下是主要角色及表演特点:

| 角色 | 行当 | 扮相特点 | 经典唱段/念白 | 表演核心 |

|---|---|---|---|---|

| 苏三 | 青衣 | 素衣褶子,囚服加身,面施淡彩,眉间含愁 | “苏三离了洪洞县”“崇老伯他说是冤枉能辩” | 以唱为主,身段拘谨中藏委屈,眼神含冤带屈 |

| 王金龙 | 老生 | 纱帽、红官衣,面容端肃,眼神藏情 | (念白)“下官王景龙,山西大同府人氏” | 威严中隐忍,通过语气、眼神向苏三传递信息 |

| 潘必正 | 老生 | 纱帽、蓝官衣,举止沉稳,声如洪钟 | (对白)“苏三,你从实招来,不得隐瞒!” | 严谨公正,代表司法威严 |

| 刘秉义 | 丑角 | 方巾丑,面涂白粉,嘴角微挑,诙谐灵动 | (插科打诨)“哟,这苏三长得倒俊呐,可惜是个杀人犯!” | 插科打诨调节气氛,以市井智慧暗察案情 |

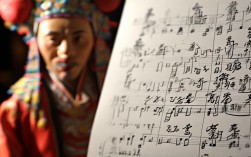

苏三是全剧核心,青衣行当的“唱念做打”在此发挥到极致,她的唱腔以西皮为主,如“苏三离了洪洞县”一段,西皮流水板的节奏明快,旋律起伏如诉,既唱出被押解途中的颠沛流离,又暗含对冤屈的不甘,念白上,苏三的语气时而怯懦(面对官员审问),时而坚定(陈述冤情),展现底层女性的弱小与坚韧,王金龙作为“清官”与“情人”的双重身份,老生表演需把握“官威”与“柔情”的平衡:审案时威严沉稳,认出苏三后眼神微动、语气放缓,通过细微表情传递内心波澜,刘秉义则丑角当行,他的念白方言味浓、动作夸张,如调侃苏三长相、假装“调戏”实则试探,既活跃气氛,又推动剧情——看似玩笑的提问,往往触及案件关键,体现“以诙谐显严肃”的表演智慧。

艺术特色:唱腔、对白与程式的融合

《三堂会审》的艺术魅力,在于将京剧的“唱念做打”完美融合,形成“以歌舞演故事”的独特范式。

唱腔上,苏三的唱段是京剧青衣的“试金石”。“苏三起解”中,西皮导板与流水板的转换,从高亢悲怆到流畅叙事,如“苏三离了洪洞县,将身来在大街前,过往的君子听我言”,一句“听我言”既向观众交代背景,又引出后续冤情,唱腔中的“擞音”“颤音”将苏三的哽咽与无奈表现得淋漓尽致,会审场景中,苏三的唱腔转为西皮慢板,如“玉堂春含冤告大人”,节奏放缓,字字泣血,展现她在威严公堂上的无助与期盼。

对白上,三堂官员的对话极具性格张力,潘必正的念白铿锵有力,体现“藩司”掌管财赋、辅佐司法的权威;刘秉义的插科打诨充满生活气息,如“我说苏三啊,你杀了人,就不怕下地狱吗?”看似随意,实则暗含对案情的质疑;王金龙则多用“官话”,如“苏三,你可知罪?”却在不经意间流露对苏三的关切,形成“官面”与“私情”的微妙对比。

身段表演上,京剧的“无动不舞”体现得尤为明显,苏三跪地受审时,双手交叠置于膝上,腰背挺直却微微颤抖,眼神时而低垂(恐惧)、时而抬眼(申冤),通过“跪步”“起范”等动作,展现囚徒的拘谨与内心的挣扎,王金龙作为官员,台步稳健、水袖飘逸,审案时手持笏板,动作规范却不僵硬,尤其在认出苏三后,一个“定场”眼神,尽显内心波澜,刘秉义的表演则夸张诙谐,如说到“俊呐”时挑眉、歪头,配合扇子轻摇,将丑角的“趣”与“智”融为一体。

文化内涵:司法理想与女性命运的交织

《三堂会审》不仅是一出精彩的京剧,更是一面映照古代社会文化的镜子,它通过苏三的冤案,揭示了古代司法的腐败——洪洞县官受贿判案,底层百姓有冤难申;又通过“三堂会审”的情节,寄托了民众对“清官政治”的向往:潘必正的公正、刘秉义的明察、王金龙的“情义”,共同构成理想化的司法图景。

苏三的形象也反映了古代女性的生存困境,她被卖入妓院,被迫做妾,又成为冤案的替罪羊,其遭遇是无数底层女性的缩影,但剧本并未将她塑造成纯粹的“受害者”,而是通过她“含冤不屈”的陈述、“坚守情义”的品格,赋予其坚韧与尊严,体现了京剧对女性“刚柔并济”的审美塑造,而王金龙“情义不忘”的设定,则突破了“才子佳人”戏的俗套,将个人情感与正义伸张结合,传递了“情义即正义”的价值观。

相关问答FAQs

问:“三堂会审”为什么能成为京剧流传最广的剧目之一?

答:其经典性源于多重因素:故事情节戏剧冲突强烈——蒙冤、会审、昭雪,既有“冤案”的紧张感,又有“情义重逢”的温暖,易引发观众共鸣;角色塑造鲜明,苏三的悲苦、王金龙的深情、刘秉义的诙谐,各具特色,便于演员发挥与观众记忆;艺术成就突出,如“苏三起解”的唱腔已成为京剧青衣的“必修课”,身段、对白等表演程式极具代表性;主题贴近民间伦理,歌颂正义、谴责腐败,传递了“善恶有报”的普世价值,因此跨越时代,经久不衰。

问:京剧“三堂会审”中,刘秉义这个丑角角色有何作用?

答:刘秉义作为丑角,在剧中起到三重关键作用:一是调节气氛,三堂会审本是严肃的司法场景,他的插科打诨(如调侃苏三长相、假装“糊涂”)打破了沉闷,增强了观赏性;二是推动剧情,他的看似随意的提问(如“沈燕林怎么死的?”“你当时在场吗?”)往往能触及案件关键,引导苏三陈述冤情,避免审问单调;三是体现民间智慧,作为臬司(司法官员),他不拘泥于官场礼仪,以市井视角观察案情,与潘必正的“官威”、王金龙的“隐忍”形成互补,展现了京剧“雅俗共赏”的艺术特点——严肃题材中融入生活气息,让故事更接地气,也让“正义伸张”的过程更具人情味。