豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动鲜活的表演和贴近生活的叙事,在中华戏曲版图中占据着重要地位,在众多豫剧经典剧目中,《王蟒铲朝》以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的历史隐喻,成为深受观众喜爱的代表作之一,这部作品不仅承载着中原民众对正义与变革的价值追求,更通过独特的艺术手法,将历史演义、民间传说与戏曲美学熔于一炉,展现出豫剧艺术的深厚底蕴与蓬勃生命力。

《王蟒铲朝》的故事背景设定在朝代更迭的动荡时期,以虚构的“蟒朝”末年社会矛盾激化为切入点,讲述了主人公李广联合各路义军,推翻暴政、建立新政的传奇历程,剧中的“王蟒”原为蟒朝权臣,通过阴谋手段篡夺皇位,上台后残害忠良、横征暴敛,致使民不聊生,而李广本是蟒朝名将,因不满王蟒的暴政,被贬为庶民,亲眼目睹百姓流离失所、饿殍遍野的惨状,最终决心揭竿而起,剧情从李广的个人觉醒开始,逐步扩展到义军的壮大、与王蟒的反复较量,最终以“蟒河之战”的胜利和王蟒政权的覆灭收尾,其间穿插了李广与民间女子春梅的爱情线索、老臣的忠义抗争等副线,使故事既有家国情怀的宏大叙事,也有儿女情长的细腻刻画,增强了戏剧的感染力。

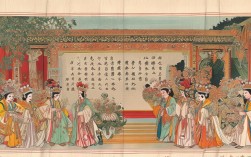

人物塑造是《王蟒铲朝》最突出的艺术成就之一,剧中主要角色性格鲜明,各具代表性,通过豫剧特有的行当分工,将人物形象塑造得立体饱满,王蟒作为反派主角,由净角(花脸)应工,面部勾画白脸油彩,象征其奸诈阴险;唱腔上采用低沉压抑的豫西调,通过“二八板”“慢板”等板式的变化,展现其权欲熏心、多疑残暴的性格特征,例如在“杀忠臣”一场中,王蟒面对劝谏的老臣,眼神阴鸷,嘴角冷笑,唱词“朕的江山朕做主,谁敢阻拦挖祖坟”,配合顿挫有力的锣鼓点,将独裁者的专横跋扈刻画得入木三分,李广作为正面主人公,由生角(红脸或黑脸)扮演,面部勾红脸,象征忠勇正直;唱腔则以高亢明快的豫东调为主,尤其在“揭竿起义”“战场交锋”等场次,通过“流水板”“快二八”等板式,用激越的旋律和铿锵的节奏,表现其为民请命、舍生取义的豪情,剧中女性角色春梅由旦角(青衣)应工,唱腔采用婉转细腻的祥符调,在“月下送别”“盼君归”等唱段中,通过拖腔的运用和情感的细腻处理,将民间女子的温柔、坚韧与对爱情的期盼展现得淋漓尽致,老臣、铁牛(义军将领)、小诸葛(军师)等配角也各具特色,通过老生的沉稳、丑角的诙谐等不同行当的表演,丰富了剧场的艺术层次。

在艺术表现手法上,《王蟒铲朝》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的融合之美,同时在传统基础上进行创新,形成了独特的艺术风格,唱腔设计上,该剧打破了单一声腔的限制,将豫东调的豪放与豫西调的深沉、祥符调的婉转与沙河调的明快有机结合,根据不同情境和人物性格灵活运用,李广的唱段以豫东调为主,突出英雄气概;春梅的唱段以祥符调为主,侧重情感抒发;而王蟒的唱腔则融入豫西调的悲凉,暗示其最终失败的结局,念白方面,采用“韵白”与“方言白”相结合的方式,主要角色用韵白体现身份庄重,次要角色和群众场面用方言白增强生活气息,使语言既规范又生动,表演上,豫剧特有的“翎子功”“甩发功”“髯口功”等技巧在剧中得到充分运用:李广在“闻父死讯”一场中,通过急速甩动发髻、配合眼神骤变,将悲愤交加的情绪外化;王蟒在“龙座惊梦”时,通过翎子的颤抖和身体的摇晃,表现其内心的恐惧与不安;老臣在“金殿谏君”时,通过髯口的挑动和顿足的动作,展现其忠心耿耿与怒其不争的复杂心情,武打设计上,借鉴了武术套路和民间舞蹈元素,义军与王蟒军队的“战场交锋”场面,既有“对枪”“对刀”等传统把子功,又有“翻跟头”“抢背”等筋斗技巧,配合急促的锣鼓点和变幻的舞台调度,营造出紧张激烈的氛围,舞台美术方面,传统布景与现代技术相结合,通过虚实相生的手法,既保留了“一桌二椅”的写意美学,又运用多媒体投影展现“蟒河泛滥”“义军壮大”等宏大场景,增强了视觉冲击力。

| 角色 | 行当 | 唱腔特点 | 代表唱段情感 |

|---|---|---|---|

| 王蟒 | 净角 | 豫西调,低沉压抑 | “独坐龙位叹奸谋”(阴险自得) |

| 李广 | 生角 | 豫东调,高亢激昂 | “揭竿为雪百姓仇”(悲愤决绝) |

| 春梅 | 旦角 | 祥符调,婉转细腻 | “月下缝衣盼君归”(温柔期盼) |

| 老臣 | 老生 | 二黄调,苍劲有力 | “拼死谏君保社稷”(忠贞不渝) |

《王蟒铲朝》之所以能成为经典,不仅在于其精湛的艺术表现,更在于其深刻的思想内涵,剧中通过“铲朝”这一核心事件,表达了民众对暴政的反抗精神和对正义的向往,体现了中华民族“得道多助,失道寡助”的历史观,李广从“忠君”到“反暴”的思想转变,也折射出传统伦理与现代意识的碰撞,引发观众对“忠”与“义”“家”与“国”关系的思考,在当代,这部作品不仅成为豫剧舞台上的常演剧目,更通过电影、电视、网络等多种形式传播,让更多人感受到豫剧艺术的魅力,其传递的“人民至上”“正义必胜”等价值观,在今天依然具有重要的现实意义,成为连接历史与现实、传统与现代的文化桥梁。

相关问答FAQs:

-

问:《王蟒铲朝》中的“王蟒”是否影射历史上的王莽?

答:是的,《王蟒铲朝》中的“王蟒”艺术形象取材于西汉外戚王莽,历史上的王莽通过“禅让”方式篡汉建立新朝,因其改革失败、政策严苛,导致民怨沸腾,最终被绿林、赤眉起义推翻,剧中将王莽形象艺术化处理,强化其“残暴专横”的性格特征,以“王蟒”为名,既保留了历史原型,又通过民间称谓的贬义色彩,增强观众的道德评判,使“铲除暴政”的主题更具感染力,但剧情中的具体事件(如“蟒河之战”“李广起义”)为艺术虚构,并非对历史事件的直接还原。

-

问:豫剧《王蟒铲朝》有哪些经典表演技巧值得观众关注?

答:该剧在表演技巧上充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,尤其值得关注的经典技巧包括:一是“甩发功”,李广在“得知家父被害”一场中,通过急速甩动发髻、配合眼神骤变,将悲愤交加的情绪外化,成为表现人物内心冲突的点睛之笔;二是“髯口功”,老臣角色在“朝堂谏言”时,通过捋髯、抖髯的不同幅度,展现其忠心耿耿与面对权奸的镇定自若;三是“靠旗打”,义军将领在“战场交锋”中,结合靠旗的摆动与武打动作,形成“旗舞人动”的视觉效果,既展现英武气概,又凸显豫剧武戏的程式化美感,春梅角色的“水袖功”,通过不同幅度的甩、挑、绕,将送别、担忧等复杂情感融入水袖的动态中,细腻动人。