豫剧《包青天》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以北宋名臣包拯为主角,通过“铡美案”“铡包勉”“铡西宫”等系列折子戏,塑造了这位铁面无私、执法如山的“包青天”形象,铡西宫”一折,因其情节跌宕、冲突激烈,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,深刻展现了包拯不畏权贵、维护正义的刚毅品格,也折射出封建社会下百姓对公平正义的向往。

故事背景与核心情节

“铡西宫”的故事发生在北宋仁宗年间,此时的包拯已任开封府尹,以“铁面无私”闻名朝野,西宫娘娘庞艳(或作庞妃)是当朝太师庞吉的女儿,仗着父亲权势和皇帝宠爱,在宫中骄横跋扈,干预朝政,此前,庞吉家族因贪赃枉法、结党营私早已引起包拯警惕,而庞艳的种种恶行,更成为包拯与庞氏集团矛盾的导火索。

剧情的起因源于庞艳的一桩命案:其母患重病,需以“龙凤心”入药方能续命,庞艳竟指使心腹太监,潜入忠臣之后郭海寿家中,盗取其家传宝物“双龙珠”(即“龙凤心”),并在郭家行凶时,将郭家老少灭口,郭海寿因外出访友幸免于难,归家后见亲人惨死、宝物被盗,悲愤交加,到开封府鸣冤。

包拯接案后,深知庞氏家族势力盘根错节,调查阻力极大,但他不顾王朝、张龙、赵虎、马汉等衙役的劝阻,决心查明真相,他一方面派人暗中调查郭家血案线索,另一方面设计诱捕了参与行凶的太监,经过严刑审讯,太监最终招供了受庞艳指使的实情,证据确凿后,包拯拟发拘票捉拿庞艳,却遭到庞吉的强烈阻挠——庞吉以“后宫干政”为由,要求仁宗皇帝下旨干预,甚至以辞官相威胁。

面对皇权与权贵的双重压力,包拯陷入两难:若依法严惩庞艳,必然触怒皇帝和庞氏集团,自身恐遭不测;若畏权退缩,则枉法徇私,有负“包青天”之名,包拯以“王子犯法与庶民同罪”为信念,不顾皇帝的多次暗示和庞吉的威胁,坚持升堂审案,公堂上,庞艳起初百般抵赖,甚至搬出皇帝压阵,但当包拯出示太监供词、人证物证俱全时,庞艳哑口无言,只得认罪。

仁宗皇帝得知庞艳被审,虽心有不忍,却知包拯所言句句在理,加之朝中正直官员的支持,最终默许包拯依法处置,包拯遂命人将庞艳押至开封府菜市口,以龙头铡正法,并昭告天下庞氏家族的罪行,庞吉闻讯后悲痛欲绝,却也无可奈何,而百姓则拍手称快,称颂包拯“铁面无私,执法如山”。

豫剧艺术特色与人物塑造

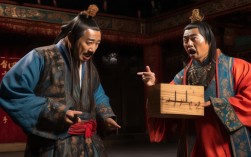

“铡西宫”作为豫剧经典折子戏,其艺术魅力不仅在于曲折的情节,更在于豫剧独特的表演形式和鲜明的人物塑造。

角色行当与表演风格

豫剧的角色行当分为生、旦、净、丑四大类,“铡西宫”中主要涉及净、旦、生行当:

- 包拯(净行,俗称“黑脸”):包拯是典型的“铜锤花脸”形象,脸谱以黑色为主,象征铁面无私,额头上绘有月牙纹,寓意“日断阳,夜断阴”,表演时,演员通过挺拔的身姿、沉稳的台步(如“蹉步”“跪步”)和洪亮的唱腔(以豫东调为主,高亢激越),展现包拯的威严与正气,在公堂审案时,包拯的唱段“包坐在开封府堂上,明镜高悬放豪光”,通过拖腔和重音,凸显其执法如山的坚定;面对庞吉威胁时,则通过眼神的凌厉和动作的顿挫,表现其不畏权势的胆魄。

- 庞艳(旦行,属“彩旦”或“泼辣旦”):庞艳作为反派角色,其妆容艳丽,服饰华贵(头戴凤冠,身穿宫装),但表演上需突出其骄横、阴险的性格,演员通过夸张的水袖动作(如“甩袖”“翻袖”)、尖锐的嗓音(以假声为主,表现跋扈)和急促的台步(如“碎步”“跳步”),塑造其仗势欺人的形象,在公堂上抵赖时,庞艳的唱段“我本是金枝玉叶体,岂容你小官把我欺”,通过拖腔的颤音和眼神的闪躲,表现色厉内荏的本质。

- 郭海寿(生行,属“小生”或“文生”):作为冤方的代表,郭海寿的表演以悲愤、恳切为主,演员通过清亮的唱腔(以豫西调为主,婉转抒情)和含蓄的动作(如“拭泪”“躬身”),展现其失去亲人的痛苦和对正义的渴望,在鸣冤时,郭海寿的唱段“见亲人尸骨如山倒,血海深仇何时了”,通过哭腔和颤音,引发观众同情。

唱腔与音乐的戏剧性

豫剧的唱腔以“高调梆子”为特色,节奏明快,情绪饱满,“铡西宫”中的唱段设计紧扣剧情发展,推动冲突升级:

- 包拯的唱腔:多以“二八板”“快二八”为主,节奏紧促,表现其果断;在关键唱段(如决定铡庞艳时)则转为“慢板”,通过拖腔和气口的控制,展现内心的挣扎与坚定。“铡了庞艳平民怨,也免得老夫心不安”,唱腔由低沉到高亢,层层递进,凸显其“为民请命”的决心。

- 庞艳的唱腔:以“飞板”“散板”为主,节奏自由,表现其惊慌失措;在求情时则用“哭腔”,通过假声的颤动和尾音的拖长,试图博取同情,反衬其虚伪。

- 伴奏乐器:豫剧伴奏以板胡、梆子、笙、锣鼓为主,其中梆子的“强拍”节奏贯穿全剧,营造紧张氛围;在包拯铡庞艳的高潮部分,锣鼓急促(如“急急风”),配合演员的动作,将戏剧冲突推向顶点。

舞台美术与程式化表演

豫剧的舞台美术讲究“写意”,通过简单的道具和程式化动作,虚拟展现时空和情境。“铡西宫”中,开封府的堂景仅通过桌椅、公堂案桌和“明镜高悬”的匾额呈现,而包拯升堂、审案、铡人等动作,则通过“起霸”“亮相”“走边”等程式化表演完成,包拯下令“铡庞艳”时,演员会先“亮相”(定住姿势,眼神锐利),然后做“甩袖”“按铡”的动作,配合锣鼓点,极具视觉冲击力。

主题思想与文化内涵

“铡西宫”通过包拯铡杀西宫娘娘的故事,深刻诠释了“法律面前人人平等”的朴素理念,也反映了封建社会下百姓对“清官”的期盼。

歌颂正义,批判特权

庞艳作为西宫娘娘,其身份本应是封建特权的象征,但包拯不畏其身份,坚持依法处置,打破了“刑不上大夫”的封建律法传统,这一情节不仅是对庞氏集团贪赃枉法的批判,更是对封建社会特权的挑战,体现了“王子犯法与庶民同罪”的平等思想。

彰显“清官”文化,寄托百姓愿景

在封建专制社会中,百姓缺乏权利保障,只能将希望寄托于“清官”身上,包拯的形象正是这种“清官文化”的集中体现——他不仅智慧过人(善于断案),更刚正不阿(不畏权贵),成为百姓心中的“保护神”。“铡西宫”中,百姓为包拯鸣冤、为其铡庞艳拍手称快的情节,正是这种社会心理的投射。

人性冲突与道德抉择

包拯在剧中面临多重冲突:皇权与国法的冲突(皇帝欲赦免庞艳)、亲情与国法的冲突(庞吉为女求情)、个人安危与正义的冲突(包拯可能遭庞氏报复),这些冲突不仅推动了剧情发展,更展现了包拯作为“人”的复杂性与作为“官”的坚定性——他最终选择“大义灭亲”,体现了对道德底线的坚守。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《铡西宫》中的西宫娘娘庞艳是否有历史原型?

A1:豫剧《铡西宫》中的庞艳属于艺术虚构,并非直接对应历史人物,但她的创作可能借鉴了历史上外戚干政的案例,如汉代吕后、唐代武则天(武则天曾为昭仪,后立为皇后)等,在传统戏曲中,“外戚专权”是常见的戏剧冲突来源,通过塑造庞艳这样的反派角色,既增强了戏剧性,也批判了封建特权对社会的危害,需要说明的是,北宋仁宗朝并无“庞妃作乱”的明确记载,庞吉这一角色可能是综合了北宋外戚(如张尧佐、张士逊等)的艺术形象。

Q2:豫剧《铡西宫》与其他剧种(如京剧)的“铡西宫”版本有何不同?

A2:豫剧与京剧的“铡西宫”在情节框架上基本一致(包拯铡杀西宫娘娘),但在表演风格、唱腔设计和人物塑造上存在显著差异:

- 表演风格:豫剧更贴近中原民间生活,表演质朴粗犷,如包拯的“黑脸”造型更强调“刚直”,动作幅度较大;京剧则更注重“写意”和“程式化”,包拯的“铜锤花脸”表演更强调“唱、念、做、打”的融合,身段更为细腻。

- 唱腔设计:豫剧以梆子腔为主,唱腔高亢激越,如包拯的唱段多用“大滑音”“甩腔”,突出情绪的爆发力;京剧则以皮黄腔为主,唱腔婉转悠扬,更注重“字正腔圆”,如包拯的唱段(如“包龙图打坐在开封府”)节奏相对舒缓,强调叙事性。

- 人物塑造:豫剧中的庞艳更突出“泼辣”与“蛮横”,表演上夸张直接;京剧中的庞艳则更注重“阴险”与“伪善”,通过眼神和唱腔的微妙变化,表现其心机,豫剧的“铡西宫”常与“铡包勉”“铡美案”串联为系列戏,而京剧则更侧重单出戏的独立性。