近年来,豫剧作为中原文化的璀璨明珠,在传承与创新中不断焕发新生,“最新出版的豫剧”成果丰硕,既包括新创舞台剧目、经典复排作品,也涵盖音像数字出版、理论研究著作等多个维度,呈现出传统艺术与时代审美深度交融的生动景象,从聚焦现实题材的新编戏到焕发生机的经典老戏,从实体音像制品到线上数字专辑,豫剧的“最新出版”不仅是对艺术本体的坚守,更是对传播路径的拓展,让这一古老剧种在当代文化舞台上持续绽放光彩。

新创剧目:紧扣时代脉搏,彰显家国情怀

新创舞台剧目是豫剧最新出版的核心内容,近年来涌现出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的作品,紧扣时代主题,深入挖掘现实生活与历史文化资源,展现出豫剧人“守正创新”的创作理念。

以现实题材为例,反映脱贫攻坚与乡村振兴的剧目成为创作热点,由河南豫剧院创排的现代戏《银杏树下》,以河南某贫困村为原型,通过老支书带领村民种植银杏树、发展生态产业的故事,展现了新时代农民的精神蜕变,该剧唱腔设计上融入豫剧豫东调、豫西调的元素,既保留了传统韵味,又通过明快的节奏传递出奋斗激情,2023年首演后即入选“国家舞台艺术精品创作工程扶持项目”,同样聚焦乡村振兴的《大山里的妈妈》,则通过支教老师与山区儿童的感人故事,将豫剧的“乡土性”与“教育性”结合,剧中“山丹丹开花红艳艳”的唱段在短视频平台广泛传播,成为现象级“爆款”。

重大历史题材与红色题材也成果显著,为纪念焦裕禄同志逝世60周年,河南歌舞演艺集团豫剧二团推出的《焦裕禄》新版,在1966年经典版本基础上,新增“兰考抗洪”“病榻献策”等场景,通过多媒体舞台技术还原风沙、盐碱、内涝的兰考旧貌,主演李树建的“黑头”唱腔苍劲悲怆,将焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的公仆情怀刻画得深入人心。《红旗渠》《杨水才》等剧目以不同艺术视角诠释红色精神,让豫剧成为党史学习教育的重要载体。

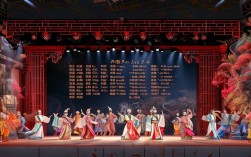

传统文化题材的新编戏则展现出对历史资源的创造性转化,由郑州市豫剧院打造的《武则天》,突破传统“脸谱化”叙事,以“女性权力与人性挣扎”为核心,通过复杂的心理描写和精致的服饰道具,塑造出立体丰满的武则天形象,该剧唱腔创新采用“豫剧+交响乐”形式,在《武则天登基》一场中,板式变化的“慢板”与交响乐的恢弘交织,营造出恢弘的历史氛围,2024年出版舞台剧4K超高清光盘后,市场销量突破10万张。

经典复排:守正传统根脉,焕发艺术新生

经典剧目的复排与整理是豫剧最新出版的重要组成,通过“老戏新演”,让传统艺术在当代审美语境中重获生命力,近年来,各地院团对《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目进行系统性整理,既保留原作精髓,又在舞台呈现、音乐伴奏、服装道具等方面融入现代技术,实现“老树开新花”。

以《花木兰》为例,常香玉大师版本的《花木兰》是豫剧的经典符号,2022年河南豫剧院青年团对其进行复排,主演陈素琴在继承常派“吐字铿锵、行腔酣畅”特点的基础上,对“刘大哥讲话理太偏”唱段进行节奏调整,加入现代配器中的电子合成器,使传统唱腔更具时代感,舞台设计上,采用360度旋转舞台配合LED屏,展现“万里赴戎机”的战争场景,让观众沉浸式感受花木兰的家国情怀,复排版《花木兰》不仅在国内巡演超百场,还通过“云剧场”线上直播,吸引超500万人次观看,成为传统剧目年轻化的成功案例。

经典现代戏《朝阳沟》的复排则注重“生活化”回归,1958年版本以朴实自然的表演风格著称,2023年河南省豫剧三团复排时,邀请原剧主演之一杨华生的弟子参与指导,要求演员深入农村体验生活,将栓保、银环等人物的“乡土气”和“真实感”演绎到位,音乐上保留原剧的“豫剧梆子”特色,对“咱们都是庄户人”等唱段进行音效优化,加入鸟鸣、溪流等自然音效,增强舞台的田园氛围,复排版《朝阳沟》出版DVD后,成为戏曲院校教学的范本,也让年轻一代感受到现代戏的艺术魅力。

针对濒失传的传统老戏,河南省文化艺术研究院启动“豫剧传统剧目抢救工程”,通过整理剧本、录制音像、培训演员等方式,对《秦英征西》《茶瓶计》等30余部稀有剧目进行抢救性出版,2024年出版的《豫剧传统剧目汇编》(第一辑),收录了20世纪40年代的稀有剧本和名家唱段录音,为豫剧研究提供了珍贵资料。

音像与数字出版:拓展传播边界,贴近年轻受众

随着媒介技术的发展,豫剧的“出版”不再局限于传统纸质剧本和实体音像,而是向数字化、移动化、互动化方向拓展,形成“线上线下融合”的传播新格局。

实体音像出版方面,中国唱片集团、河南电子音像出版社等机构持续推出高品质豫剧音像制品,2023年出版的《豫剧名家名段珍藏版》CD套装,收录常香玉、唐喜成、阎立品等12位名家的代表唱段,采用母带修复技术,还原录音原声,搭配图文并茂的唱腔解析手册,成为戏曲爱好者的“收藏级”作品,舞台剧高清光盘方面,《焦裕禄》《大河安澜》等新创剧目的4K UHD蓝光碟,多机位拍摄、杜比全景声技术,让观众在家即可享受“剧场级”视听体验,上市半年销量突破20万张。

数字出版则成为豫剧传播的“新引擎”,各大短视频平台推出“豫剧戏曲角”,抖音话题#豫剧播放量超500亿次,00后豫剧演员”通过变装、混剪等形式演绎《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》等片段,吸引大量年轻粉丝,腾讯视频、爱奇艺等平台开设“豫剧专区”,上线《2024豫剧新年晚会》《名家名段演唱会》等直播节目,单场观看量超千万,河南豫剧院与网易云音乐合作推出“豫剧数字专辑”,收录《花木兰》《朝阳沟》等剧目的创新编曲版本,谁说女子不如男》的摇滚版上线首日播放量破百万,打破传统戏曲的“次元壁”。

“豫剧+科技”的沉浸式体验产品崭露头角,2024年郑州国际文创会上推出的《禅宗·少林》VR豫剧,通过虚拟现实技术让观众“置身”少林寺,跟随角色体验“武打戏”和“唱念做打”,成为文旅融合的新亮点,这些数字出版形式不仅拓展了豫剧的传播半径,更让年轻观众以全新方式接触、了解并爱上豫剧。

理论研究与出版:夯实学术根基,引领艺术发展

豫剧的健康发展离不开理论支撑,近年来关于豫剧历史、表演、音乐、传承的研究著作不断涌现,为艺术实践提供学术指导。

由河南省戏剧家协会编纂的《豫剧发展报告(2023)》全面梳理了豫剧年度创作、演出、传播情况,分析当代豫剧面临的机遇与挑战,提出“年轻化传播”“跨界融合”等发展策略,成为行业重要参考,学术专著方面,《豫剧表演体系研究》系统梳理了豫剧“唱、念、做、打”的程式化表演,结合具体剧目分析不同流派的艺术特色,填补了豫剧表演理论研究的空白;《豫剧音乐史》则从历史维度考证了豫剧声腔的演变,收录了20世纪以来豫剧乐器的改良资料和经典唱段曲谱,具有很高的学术价值。

普及性读物同样丰富。《豫剧入门100问》以问答形式介绍豫剧的历史、行当、名段等知识,配有二维码链接名家唱段视频,适合初学者;《画说豫剧》则以连环画形式讲述豫剧经典故事,配以精美插画,让青少年在阅读中感受豫剧魅力,这些理论著作和普及读物,既提升了豫剧的学术地位,也为大众了解豫剧提供了便捷途径。

相关问答FAQs

Q1:最新出版的豫剧新创剧目中,哪些作品最受年轻观众欢迎?为什么?

A:近年来,《银杏树下》《大山里的妈妈》等现实题材剧目和《武则天》《花木兰》(复排版)等新编历史剧在年轻观众中反响热烈,其受欢迎的原因主要有三:一是主题贴近时代,乡村振兴、女性成长等话题易引发年轻群体共鸣;二是艺术创新,在唱腔、舞美、音乐中融入现代元素(如交响乐、电子合成器),打破传统戏曲的“刻板印象”;三是传播方式年轻化,通过短视频、直播、数字专辑等渠道触达年轻受众,如《大山里的妈妈》中“山丹丹开花红艳艳”唱段在抖音的二次创作播放量超亿次,让年轻观众主动关注豫剧。

Q2:豫剧经典剧目复排时,如何在“守正”与“创新”之间找到平衡?

A:经典剧目复排的“守正”与“创新”需把握核心原则:“守正”是守住剧目的灵魂,包括传统唱腔板式、人物性格、核心剧情和艺术精神,朝阳沟》复排时,必须保留栓保的朴实、银环的转变以及“劳动最光荣”的主题,唱腔上延续豫剧梆子的特色;“创新”则是在不改变原作精髓的前提下,对舞台呈现、技术手段等进行优化,如运用多媒体技术增强场景真实感,调整节奏适应当代观众的审美习惯,或通过配器创新让传统唱腔更具感染力,简言之,“守正”是根,“创新”是翼,只有根深才能叶茂,二者结合才能让经典剧目在新时代焕发新生。