在豫剧的璀璨星河中,“三休樊梨花”是一部承载着深厚民间智慧与伦理探讨的经典剧目,它以唐代薛丁山征西为背景,围绕樊梨花与薛丁山的婚姻波折,塑造了一位集英武、痴情、坚韧于一身的巾帼形象,这部剧目不仅以跌宕起伏的情节吸引观众,更通过“三休”这一核心冲突,折射出传统社会中的家庭伦理、性别观念与人性复杂,成为豫剧舞台上经久不衰的保留剧目。

樊梨花的故事源于民间传说,最早见于清代小说《说唐全传》,后经戏曲艺人的不断加工,逐渐形成了各具地方特色的演绎版本,在豫剧中,“三休樊梨花”并非孤立事件,而是“薛丁山征西”系列故事的高潮部分,樊梨花作为寒江关守将樊洪之女,文武双全,深明大义,为助唐军平定西凉,主动献关嫁与薛丁山,这段因家国大义结合的婚姻,却因薛丁山的骄傲自负与世俗偏见,屡遭波折。“三休”即薛丁山三次以“休妻”之名向樊梨花发难,每一次休弃背后,都隐藏着误会、偏见与性格的碰撞,也推动着樊梨花从最初的隐退忍让到最终的决绝离去,最终以武力与智慧征服薛丁山,实现夫妻团圆与家国安宁。

“三休”的具体情节是剧目的核心骨架,三次休弃层层递进,将矛盾推向极致,第一次休弃发生在新婚不久,薛丁山因樊梨花曾“许配”敌将杨凡(实为误会)而心生芥蒂,加之樊梨花在战场上的“强势”让他觉得“有损夫纲”,不顾樊梨花的解释与辩白,以“不守妇道”为由将她休回寒江关,此时的樊梨花虽感委屈,却仍念夫妻情分,对薛丁山抱有期待,第二次休弃则因“误伤亲夫”——樊梨花在战场上为救薛丁山,失手用鞭打中其面额,薛丁山认为妻子“目无尊长”,加之奸人挑唆,再次将其休弃,这一次,樊梨花的心开始动摇,她对薛丁山的刚愎自用感到失望,但仍以大局为重,在唐军被困时再次出山相助,第三次休弃的导火索,是薛丁山因樊梨花“私通”敌将(实为误会)而暴怒,加之其母(或师门)的压力,他写下休书,彻底斩断夫妻情分,此时的樊梨花心灰意冷,带着对薛丁爱的幻灭与对世俗偏见的不甘,离开唐营,自立门户。

为了更清晰地展现三次休弃的冲突逻辑与人物心理变化,可制作如下对照表:

| 休弃次数 | 核心事件 | 薛丁山动机 | 樊梨花反应 | 矛盾焦点 |

|---|---|---|---|---|

| 第一次 | 新婚不久,因“许配”杨凡误会 | 骄傲自负,认为妻子“不贞” | 委屈辩解,隐退寒江 | 世俗偏见与夫妻信任 |

| 第二次 | 失手鞭打薛丁山 | 刚愎自用,认为“妻犯夫” | 心灰意冷,仍为唐军出山 | 夫纲观念与家国大义 |

| 第三次 | 被诬“私通”敌将 | 奸人挑唆,屈服于家族压力 | 彻心死,自立门户 | 信任崩塌与女性尊严 |

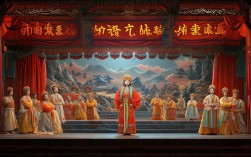

豫剧在演绎“三休樊梨花”时,充分发挥了其“唱、念、做、打”的艺术特色,唱腔上,以豫剧梆子腔为基础,樊梨花的唱段既有高亢激越的“大调”,表现其英武不屈(如战场上的唱腔),也有低回婉转的“二八板”,抒发其被休弃时的悲愤与深情(如寒江独唱时的“苦中乐”),念白上,采用河南方言的口语化表达,贴近生活,使人物对话更具乡土气息与真实感,表演上,樊梨花的“刀马旦”行当是亮点,演员需展现其扎靠、翎子功、把子功等武戏技巧,如在战场上的“起霸”“趟马”,凸显其女将风采;在“被休”时的眼神、身段(如掩面痛哭、拂袖而去)又需细腻刻画其内心痛苦,刚柔并济,薛丁山的“小生”或“武生”行当则突出其年轻气盛、冲动自负的性格,通过甩袖、跺脚等动作表现其愤怒与懊悔,形成与樊梨花的鲜明对比。

从文化内涵看,“三休樊梨花”超越了简单的家庭伦理剧范畴,折射出多重社会议题,其一,是对传统“夫为妻纲”伦理的反思,薛丁山的“三休”本质是对男权社会中“夫尊妻卑”观念的极端践行,而樊梨花的反抗与最终的“胜利”,则体现了民间对女性力量的认可——即便被休弃,她仍能凭借自身能力平定西凉,赢得尊重,这无疑是对传统性别秩序的隐性挑战,其二,是“家国大义”与“个人情感”的冲突,樊梨花多次在婚姻受挫后仍选择出山相助唐军,展现了“先国后家”的价值观,而薛丁山则因个人情感影响军心,凸显了其格局的局限,其三,是对“误会”与“沟通”的警示,三次休弃均源于误会与缺乏沟通,若薛丁山能多一分信任、少一分偏见,悲剧或可避免,这至今仍对人际关系具有启示意义。

尽管“三休”情节充满冲突,但豫剧的结局并未走向彻底的悲剧,而是以樊梨花平定西凉、薛丁山悔过求和、夫妻团圆收场,这种“大团圆”结局既符合中国传统文化“中和之美”的审美追求,也寄托了民间对“善恶有报”“夫妻和好”的美好愿景,使剧目在引发观众对矛盾思考的同时,仍保留了一份温暖与希望。

相关问答FAQs

Q1:“三休樊梨花”的故事是否真实历史?

A1:“三休樊梨花”并非真实历史事件,而是民间传说与戏曲艺术结合的产物,正史中并无樊梨花、薛丁山的具体记载,他们的故事最早见于清代演义小说《说唐全传》《薛丁山征西》等,经过戏曲艺人的艺术加工,逐渐成为各地方剧种(如豫剧、京剧、川剧等)的经典剧目,樊梨花的形象融合了民间对“巾帼英雄”的想象,而“三休”情节则是为了增强戏剧冲突,突出人物性格与伦理矛盾,属于文学虚构。

Q2:豫剧《三休樊梨花》与其他剧种(如京剧)的演绎有何不同?

A2:豫剧《三休樊梨花》在演绎上更注重“乡土化”与“生活化”,唱腔以高亢激越的豫剧梆子为主,念白使用河南方言,贴近普通观众的情感体验;樊梨花的“刀马旦”表演强调“武戏文唱”,在展现英武的同时,通过细腻的身段、眼神刻画其内心情感,更具悲情色彩,相比之下,京剧版本的《樊梨花》可能更侧重“程式化”表演,唱腔以西皮、二黄为主,风格更典雅;部分京剧版本弱化了“三休”的悲情色彩,突出樊梨花的“神威”与“贤德”,人物形象更为理想化,豫剧的舞台调度更简洁,道具运用(如马鞭、靠旗等)更贴近民间审美,整体风格更显粗犷豪放。