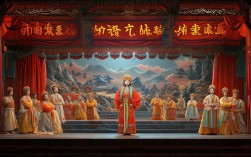

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,其舞台形象塑造兼具豪放与细腻,而樊梨花这一经典角色的头像设计,更是凝聚了戏曲美学的精髓,樊梨花源自唐代演义《薛丁山征西》,是集英武与柔情于一身的“刀马旦”代表,在豫剧演绎中,她的头像不仅是角色身份的直观呈现,更是人物性格、情感与时代审美的高度浓缩,从传统老戏班的程式化绘制到现代舞台的立体化呈现,樊梨花头像的演变折射出豫剧艺术的传承与创新,其每一处细节——从眉眼弧度到头饰配色,都蕴含着深厚的文化密码与艺术智慧。

从面部妆容来看,豫剧樊梨花头像以“俊扮”为基础,突出“英气”与“妩媚”的平衡,传统戏班绘制时,多采用“银油打底,朱砂晕染”的手法:额头与两颊施以淡白粉彩,凸显角色的年轻与贵气;眉形为“柳叶眉”的变体,眉峰微挑,既保留女性的柔美,又通过略粗的眉尾传递出沙场将领的果敢,眼妆是表情刻画的重点,外眼角微微上扬,眼尾用黑彩勾勒出“丹凤眼”的轮廓,内眼角点缀金粉,既符合“神将之后”的出身设定,又让眼神在舞台灯光下更具穿透力,能精准传递樊梨花“爱恨分明”的性格——面对敌军时凌厉如电,面对薛丁山时又含情脉脉,唇妆以正红为主,唇形饱满却不艳俗,嘴角微微上扬,隐含“巾帼不让须眉”的自信,这种“淡妆浓抹总相宜”的妆容设计,既区别于花脸的浓墨重彩,又不同于青衣的素雅清丽,精准锚定了“文武双全”的女性英雄形象。

头饰是樊梨花头像最具辨识度的元素,其设计严格遵循“身份象征”与“舞台实用”的双重逻辑,传统扮相中,樊梨花常戴“额子”(戏曲头饰,形似冠冕,正面嵌点翠或珠花),额子中央以“凤凰展翅”为主题,用红色丝绒为底,金线勾勒羽毛轮廓,点缀银质珍珠与彩色料珠,既彰显其“藩王之女”的尊贵,又暗喻“凤鸣岐山”的祥瑞,额子两侧垂“挑角”(即流苏),以玛瑙、翡翠串联,长度及肩,行动时摇曳生姿,既增强动态美感,又能在武戏中通过挑角的晃动暗示人物情绪——如遇强敌时挑角紧绷,流露紧张;得胜归来时则轻扬外摆,展现喜悦,头顶常插“翎子”,即雉鸡尾羽,以红、蓝两色为主(红色代表忠勇,蓝色象征智慧),羽根以铜丝固定,便于演员通过翎子的抖动、旋转等技巧表现人物内心的激荡,如“三请樊梨花”中,樊梨花因薛丁山负气而心绪不宁,翎子便会呈“八字形”微微颤动,无需台词便将矛盾心理外化,耳饰多采用“点翠坠”,形如小灯笼,与额子的凤凰纹样呼应,整体头饰繁复而不杂乱,金、红、绿三色的搭配既符合豫剧“浓墨重彩”的审美传统,又通过材质的光泽变化增强舞台灯光下的视觉效果。

服饰元素虽在头像中多为局部呈现,却是角色身份的重要补充,传统头像常以“云肩”与“领口”作为视觉延伸:云肩为如意纹样,边缘镶金边,内绣缠枝莲,寓意“吉祥如意”;领口则为“蟒纹”简化版,以金线勾勒,象征其“兵马大元帅”的权威,现代舞台设计中,为适应观众近距离观赏的需求,服饰细节更趋写实,如云肩上的珠片会随光线折射出不同光泽,领口的蟒纹甚至会采用立体刺绣,让头像与整体造型形成更强的整体感。

从流派传承来看,豫剧不同流派对樊梨花头像的塑造各有侧重,常香玉流派的樊梨花更强调“刚柔并济”,眉眼间英气更盛,唇角线条略紧,突出其“铁血女将”的一面;而陈素真的“闺门旦”底子则让樊梨花头像多了几分温婉,眉形更柔和,眼波流转间尽显柔情,体现了“武戏文唱”的艺术追求,这种流派差异,既源于演员自身对人物的理解,也反映了豫剧“一戏一格”的灵活传统。

现代豫剧的樊梨花头像设计在继承传统的基础上,融入了更多写实与时尚元素,传统手绘头像逐渐被数字化设计取代,通过3D建模技术,演员的脸型、五官比例可更精准贴合,头饰材质也升级为轻质金属与仿真绒花,减轻佩戴负担;色彩上,在保留红、金主色调的同时,尝试加入少量银色点缀,增强现代感;表情刻画更注重微细节,如通过眼影层次的变化表现“笑中带怒”“嗔中含羞”等复杂情绪,让舞台形象更具感染力。

以下是传统与现代豫剧樊梨花头像艺术元素对比:

| 元素 | 传统扮相特点 | 现代扮相特点 |

|---|---|---|

| 面部妆容 | 银油打底,眉峰挑,眼尾丹凤眼,唇形饱满 | 3D贴合脸型,眼影层次丰富,微表情刻画 |

| 头饰材质 | 点翠、珍珠、铜丝,重量较大 | 轻质金属、仿真绒花、LED灯饰,轻盈灵动 |

| 色彩运用 | 红、金为主,对比强烈 | 红、金为主,加入银色渐变,更时尚 |

| 动态表现 | 依赖翎子、挑角的物理晃动 | 结合机械装置与灯光效果,动态更丰富 |

豫剧樊梨花头像的艺术魅力,不仅在于其视觉呈现,更在于其承载的文化内涵,她打破了传统戏曲中“女性柔弱”的刻板印象,通过英武的妆容与威严的头饰,传递出“女性力量”的觉醒;其头饰中的凤凰、如意纹样,则暗合了中国传统文化中对“吉祥”与“权威”的追求,从舞台到银幕,从戏画到文创,樊梨花头像的形象早已超越了戏曲范畴,成为中原文化中“巾帼英雄”的经典符号,激励着一代又一代观众。

FAQs

-

问:豫剧樊梨花头像中的“翎子”有什么作用?

答:翎子是樊梨花头像的重要标识,兼具象征意义与表演功能,从象征上看,雉鸡尾羽代表“勇武”,红、蓝配色暗示“忠勇”与“智慧”;从表演上看,演员通过翎子的抖、挑、甩等技巧(如“翎子功”),可外化人物情绪——如激动时翎子直立,愤怒时呈“螺旋状”旋转,无需台词便能增强戏剧张力,是“无声胜有声”的戏曲表现手法。 -

问:为什么樊梨花头像多以红色为主色调?

答:红色在豫剧中象征“忠勇”与“喜庆”,与樊梨花的角色高度契合:作为保家卫国的女将,红色体现其对国家的赤胆忠心;作为爱情故事中的女主角,红色则暗含“姻缘美满”的祝福,红色在舞台灯光下尤为醒目,能迅速抓住观众注意力,符合戏曲“远看颜色近看形”的视觉需求,因此成为樊梨花头像的经典主色调。