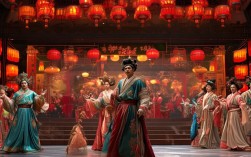

在戏曲艺术的璀璨星河中,《文王访贤》以其深厚的历史底蕴与“求贤若渴”的精神内核,成为历代剧作家与表演艺术家钟爱的经典题材,而“戏曲文主访贤剧照”作为这一剧目的视觉凝练,不仅定格了舞台上的高光时刻,更以细腻的笔触勾勒出明君与贤臣相遇的历史画卷,让观众得以透过静态的画面,感受动态的戏曲张力与人文温度。

故事背景与主题:一场跨越时空的“人才对话”

《文王访贤》取材于历史典故“渭水聘子牙”,讲述的是西周奠基者姬昌(后追尊周文王)为兴邦立业,亲赴渭水访得隐居垂钓的姜子牙(姜尚),最终请其出山辅佐自己成就大业的故事,剧照所呈现的,正是文王亲访、姜子牙“愿者上钩”的关键场景——这一情节不仅是历史的转折点,更成为中华文化中“尊重人才、礼贤下士”的精神图腾,画面中,文王的谦卑与姜子牙的淡然形成鲜明对比,既展现了古代明君“屈尊求贤”的政治智慧,也传递出“良禽择木而栖”的士人风骨,其主题穿越千年,仍对当代人才观、领导力具有启示意义。

剧照核心场景解析:从构图到细节的舞台叙事

一张经典的《文王访贤》剧照,往往通过精心设计的场景、人物、动作与色彩,构建起一个完整的叙事空间,以传统京剧舞台版本的剧照为例:

场景设定:背景以写意笔触勾勒出渭水之畔的景象——近处是几丛摇曳的芦苇,中景是一叶扁舟或几块卵石,远景则留白以象征广阔天地,仅用淡墨渲染出远山轮廓,这种“虚实相生”的舞台布景,既符合戏曲“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”的美学原则,又为“访贤”这一行为营造出“隐者居于山水之间”的意境,水面无波,却通过演员的肢体语言(如姜子牙垂钓的动作)暗示了“静水流深”的氛围,暗喻贤者虽隐,其才学如江河般浩荡。

人物构图:画面主体为文王与姜子牙二人,分列左右,形成“对话式”的对称结构,文王位于画面左下方(以传统舞台“出将入相”的方位论,左为文、右为武),身着黑色底、绣金蟒纹的王袍,腰间束玉带,头戴王帽,面容微仰,双手作揖,眼神中透着恭敬与期待;姜子牙则位于右上方,身着葛布道袍(或素色褶子),头戴纶巾,白发长髯,手持钓竿(或竹简),端坐于石上,目光沉静,嘴角含笑,既有隐士的洒脱,又暗藏经天纬地的气象,二人一“低”一“高”、一“动”(文王躬身)一“静”(姜子牙端坐),既形成视觉上的张力,又暗合“贤者在位,能者在职”的哲理。

动作与神态:剧照中最动人的细节在于人物的眼神与微表情,文王的“访”并非“君临天下”的威严,而是“屈尊就教”的谦卑——他微微前倾的身体、微蹙的眉头(显示思虑)、凝视姜子牙的目光(表达重视),共同塑造了一个“求贤若渴”的明君形象;姜子牙的“贤”则体现在“静待时机”的智慧——他手持钓竿,并非真的钓鱼,而是“钓天下”(“愿者上钩”的典故来源),剧照中他若有所思的眼神、捋须的动作,暗示其对时局的洞察与对文王的考察,二人的动作虽简洁,却通过戏曲“程式化表演”的提炼,将复杂的心理活动外化为可视的舞台语言。

色彩与光影:剧照色彩以“素雅”为主基调,文王的黑蟒袍象征稳重与权威,姜子牙的素道袍代表清高与隐逸,二者对比鲜明却不冲突,反而形成“刚柔相济”的和谐,光影上,传统舞台多用顶光聚焦于人物面部,突出文王的诚恳与姜子牙的睿智,背景则适当留暗,以强化主体的视觉冲击力,这种色彩与光影的运用,既符合戏曲“浓墨重彩”的审美传统,又服务于“人物塑造”的核心目标。

人物造型与舞台美学:戏曲艺术的“符号化表达”

戏曲人物造型的核心在于“以形写神”,《文王访贤》剧照中的人物服饰、道具、化妆,均是高度符号化的艺术语言,承载着丰富的文化内涵,以下以主要角色为例,通过表格解析其造型设计:

| 角色 | 服饰 | 道具 | 化妆 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 周文王 | 黑色蟒袍(金线绣蟒纹)、玉带、王帽、厚底靴 | 面谱红脸(象征仁德)、黑须(象征稳重) | 君主的威严与谦卑并存,“仁德”为基、“求贤”为旨 | |

| 姜子牙 | 葛布道袍(或素色褶子)、纶巾、布鞋 | 钓竿(或竹简)、拂尘(部分版本) | 鹤发童颜(象征长寿与智慧)、白长髯(象征老成持重) | 隐士的超脱与贤者的智慧,“静待明主”的士人风骨 |

| 随从(部分剧照) | 素色箭衣、束发巾、腰刀 | 淡面谱、短须 | 象征文王的“礼贤下士”——不摆帝王架子,轻车简从 |

剧目价值与文化内涵:从历史故事到精神图腾

《文王访贤》剧照的价值,远不止于舞台画面的定格,更在于其承载的文化精神与艺术传承,从艺术层面看,它集中体现了戏曲“唱念做打”的综合美——“访”的动作(文王的躬身、作揖)、“贤”的神态(姜子牙的捋须、凝视)、“境”的营造(渭水、芦苇的写意布景),共同构成了一幅流动的“舞台画卷”;从文化层面看,它传递了“人才是第一资源”的朴素真理——文王“亲往访之”而非“强召之”,姜子牙“待价而沽”而非“趋炎附势”,二人的相遇是“尊重”与“价值”的双向奔赴,这种“君臣相得”的理想模式,成为历代中国人对“理想政治”的想象。

在当代,这张剧照的意义更延伸至“人才观”与“领导力”的启示:对领导者而言,“访贤”意味着放下身段、主动求索,而非坐等人才上门;对人才而言,“贤”意味着坚守初心、等待时机,而非为五斗米折腰,这种“双向奔赴”的精神,恰是现代社会所倡导的“人尽其才、才尽其用”的生动写照。

相关问答FAQs

Q1:《文王访贤》在不同剧种中,剧照风格有何差异?

A1:不同剧种因地域文化与表演风格的不同,《文王访贤》的剧照呈现各有特色,京剧剧照注重“程式化”与“写意美”,人物造型夸张(如文王的大蟒袍、姜子牙的长髯),动作幅度大(如文王的“大拜”、姜子牙的“甩袖”),色彩对比强烈(黑与金、素与艳),突出舞台的视觉冲击力;秦腔剧照则更贴近“民间性”,人物服饰更朴素(如文王的蓝布王服、姜子牙的粗布道袍),表情更夸张(如文王的蹙眉、姜子牙的瞪眼),背景常加入黄土高坡的元素,体现西北地域的苍茫感;豫剧剧照则偏重“生活化”,构图更简洁,人物表情亲切(如文王微笑着递上聘礼、姜子牙笑着起身),场景中加入“纺车”“鱼篓”等道具,拉近与观众的距离,总体而言,京剧“雅”、秦腔“野”、豫剧“俗”,但都围绕“求贤”主题,传递出相同的文化内核。

Q2:为什么说《文王访贤》剧照中的“钓竿”是核心符号?

A2:“钓竿”在《文王访贤》剧照中不仅是道具,更是“象征符号”,其内涵可从三方面理解:一是“钓人才”——姜子牙垂钓并非钓鱼,而是“钓明主”,钓竿象征其“待价而沽”的智慧与“经世济民”的抱负;二是“钓时机”——“愿者上钩”的典故中,姜子牙直钩无饵,暗示其“不遇明主不出头”的坚守,钓竿代表其对时机的精准把握;三是“钓天下”——文王访贤的本质是“钓人才以安天下”,钓竿成为连接“隐者”与“君主”的媒介,象征“人才兴邦”的真理,剧照中姜子牙手持钓竿的姿态,实则是“贤者精神”的物化表达,是理解剧目主题的关键视觉符号。