豫剧三团专场晚会作为河南戏曲界的重要文化盛事,始终以“传承现代戏文脉,弘扬时代精神”为核心,自筹备之初便凝聚了三代艺术家的心血,晚会以“扎根生活沃土,讴歌人民情怀”为主题,通过经典剧目选段与新创作品交相辉映的形式,立体展现了豫剧现代戏的艺术魅力与时代生命力,演出当晚,剧场内座无虚席,观众掌声与喝彩声此起彼伏,共同见证了一场兼具传统底蕴与时代气息的视听盛宴。

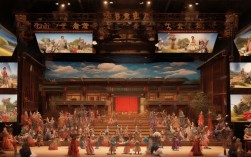

晚会的开篇以气势恢宏的集体戏《焦裕禄》选段“清风两袖去还来”拉开序幕,舞台上群演身着朴素服装,以齐整的唱腔与身段,再现了县委书记心系百姓、鞠躬尽瘁的感人场景,随着大幕徐徐拉开,晚会的节目脉络清晰分明,分为“经典回响”“时代新声”“薪火相传”三大篇章,既回顾了豫剧三团七十余载的现代戏探索之路,也呈现了新时代戏曲创新的最新成果。

在“经典回响”篇章中,几部家喻户晓的代表作选段引发全场共鸣,常香玉大师亲授的《朝阳沟》选段“祖国的大地任我走”,由国家一级演员汪荃珍演绎,其唱腔刚柔并济,将银环扎根农村的坚定与热忱展现得淋漓尽致,台下一众老年观众轻声跟唱,眼中闪烁着岁月的光芒。《倒霉大叔的婚事》选段“清早起来去赶集”则以幽默诙谐的表演风格点燃现场气氛,演员们用地道的河南方言、鲜活的肢体语言,将“常有福”的憨厚与“魏淑兰的泼辣”刻画得入木三分,台下笑声不断,掌声如潮,这些经典剧目之所以历经数十年仍广受欢迎,正是因为它们始终扎根人民生活,用鲜活的故事传递着真善美。

“时代新声”篇章则集中展示了豫剧三团在新时代的创作成果,原创现代戏《银杏树下》选段“乡村振兴梦正圆”以脱贫攻坚为背景,通过青年演员与老艺术家的同台演绎,展现了新时代农村的崭新面貌,音乐设计上,在传统豫剧板式基础上融入了交响乐元素,唱腔既有高亢激越的“豫东调”韵味,又不失婉转抒情的现代感,赢得了年轻观众的阵阵喝彩,抗疫题材小品《守护》以纪实手法再现了医护人员逆行出征的感人瞬间,虽然没有传统戏曲的程式化表演,却因真挚的情感引发强烈共鸣,成为晚会的一大泪点。

晚会的舞台呈现同样独具匠心,舞美设计以“虚实结合”为原则,通过多媒体投影与实景道具的巧妙融合,营造出或质朴乡土、或现代都市的多元场景,小二黑结婚》选段“小芹我洗衣裳”中,背景投影流动的溪水与舞台中央的石磨、井台相映成趣,让观众仿佛置身于太行山脚下的村落;而《银杏树下》的舞台上,金黄的银杏叶从天而降,象征着丰收的希望与乡村振兴的硕果,灯光设计则根据剧目情感起伏精准调控,温馨处暖光流淌,激昂处光影交错,全方位增强了艺术感染力。

为让观众更深入地了解豫剧现代戏的艺术特色,晚会特别设置了“幕后故事”环节,豫剧三团团长介绍,为创作《银杏树下》,主创团队曾深入河南多个乡村采风,与村干部、村民同吃同住,收集了数百个真实故事,剧中“村支书带领村民种银杏”的情节,正是取材于豫南某村的脱贫实践,这种“从生活中来,到生活中去”的创作理念,正是豫剧三团始终坚守的艺术准则。

演出在全场大合唱《咱们河南人》中落下帷幕,演员与观众共同挥舞着小红旗,将现场气氛推向高潮,这场专场晚会不仅是一次艺术成果的集中展示,更是一次对“三贴近”创作原则的生动实践——它让观众看到了豫剧现代戏如何在传承中创新,在创新中扎根,始终与时代同频、与人民同心。

相关问答FAQs

Q1:豫剧三团专场晚会的核心特色是什么?

A:豫剧三团专场晚会的核心特色在于“以现代戏立团,以人民性铸魂”,与侧重传统古装戏的豫剧流派不同,三团自1952年成立以来,始终专注于现代戏创作,题材紧扣时代脉搏,从《朝阳沟》《小二黑结婚》到《银杏树下》,作品多取材于现实生活,塑造了众多鲜活的平民形象,晚会通过经典与新创剧目结合,既展现了“三改”(改戏、改人、改制)以来的艺术积淀,也体现了“深入生活、扎根人民”的创作传统,形成了“接地气、有温度、显筋骨”的独特艺术风格。

Q2:豫剧三团在现代戏创作中如何体现“三贴近”原则?

A:“三贴近”即贴近实际、贴近生活、贴近群众,是豫剧三团创作的根本遵循,具体而言:一是“贴近实际”,作品聚焦不同时期的社会热点,如20世纪50年代的农村合作化(《朝阳沟》)、改革开放后的乡村爱情(《倒霉大叔的婚事》)、新时代的脱贫攻坚(《银杏树下》);二是“贴近生活”,主创团队长期深入基层采风,剧中语言、唱腔、习俗均来自真实生活,小二黑结婚》中的山西民歌元素,《银杏树下》的河南方言对白;三是“贴近群众”,角色多为普通农民、工人、干部,情感表达质朴真挚,通过“小人物”折射“大时代”,让观众在共鸣中感受艺术的力量。