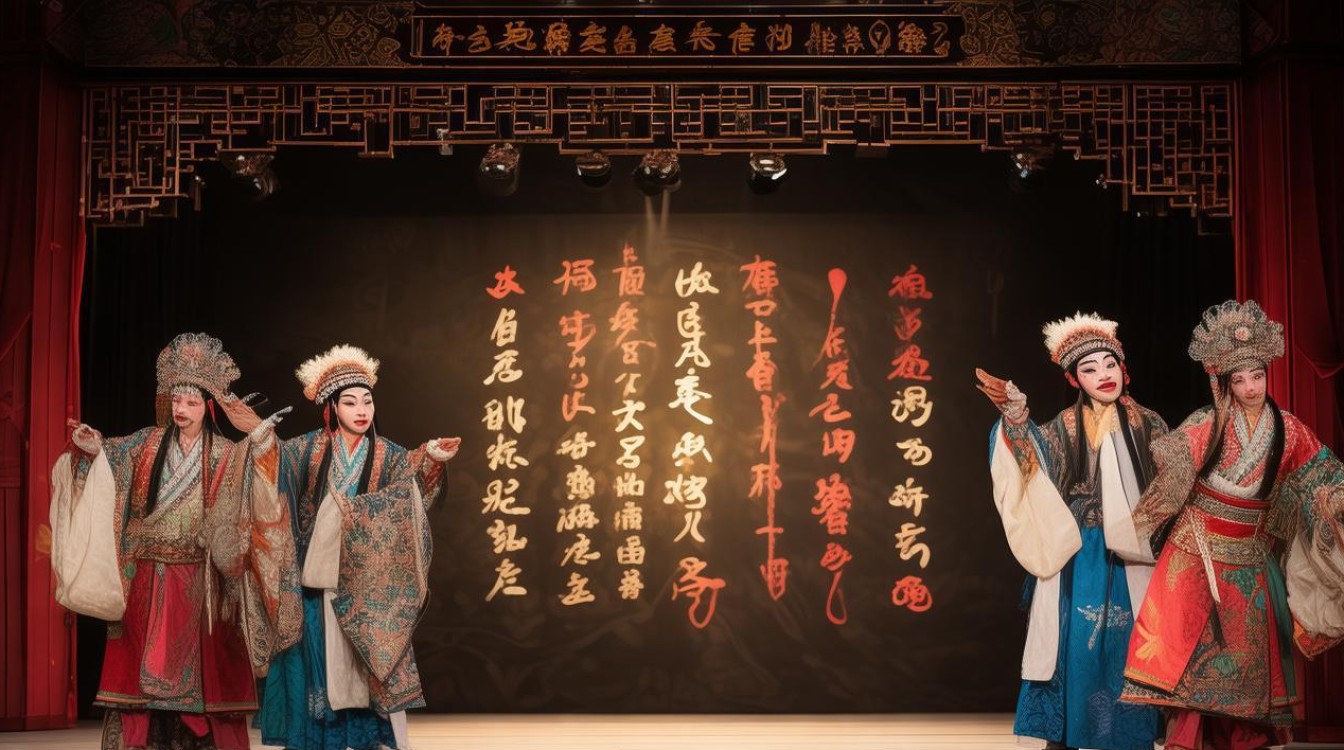

豫剧作为中原文化的瑰宝,其古装戏经典唱段承载着数百年的艺术积淀,以高亢激越的唱腔、生动鲜活的表演和浓郁的生活气息,成为一代代观众心中的文化记忆,这些唱段不仅塑造了花木兰、穆桂英、秦香莲等深入人心的戏曲形象,更在唱词与旋律中融入了家国情怀、伦理道德与民间智慧,展现出豫剧独特的艺术魅力。

从剧目到唱段,豫剧古装戏的经典性首先体现在对人物灵魂的深度挖掘,以《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”为例,这段唱段以明快的二八板节奏,通过花木兰之口发出对“女子不如男”旧观念的强烈反驳,唱词“男子到边关,女子纺织田”既通俗直白又充满力量,常香玉大师在演唱时以醇厚嘹亮的嗓音,将花木兰的飒爽英气与女性觉醒的觉醒融为一体,成为豫剧现代戏改编传统题材的典范,而《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”,则以慢板转快板的板式变化,展现穆桂英“五十岁又出征”的豪迈与悲壮,唱腔中既有“我不挂帅谁挂帅”的铿锵誓言,也有“捧印”时的深沉感慨,将一位巾帼英雄的家国情怀演绎得淋漓尽致。

经典唱段的艺术生命力还在于其旋律与方言的完美融合,豫剧以中原官话为基础,唱腔中“大滑音”“小颤音”的运用,让唱词更具地方韵味。《秦香莲》中“见皇姑”一段,秦香莲面对公主的刁难,以悲愤的哭腔唱出“他夫妻不认我”,唱词如泣如诉,演员通过“擞音”的技巧,将秦香莲的悲苦与刚烈刻画得入木三分,让观众在旋律中感受到传统伦理的张力。《七品芝麻官》中“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的唱段,以诙谐幽默的唱腔塑造了唐成“虽小官敢逗皇亲”的正义形象,用通俗的语言传递出深刻的民间价值观,至今仍被广为传唱。

这些经典唱段的传承,离不开老一辈艺术家的创新与坚守,从常香玉的“豫剧常派”到陈素真的“陈派”,从桑振君的“桑派”到唐喜成的“唐派”,各流派艺术家在继承传统的基础上,结合自身嗓音条件与表演风格,对唱腔进行优化,使豫剧唱段既有统一的“豫剧味”,又呈现出多元的艺术风貌,这些唱段也通过影视、网络等媒介走进大众视野,年轻一代在学唱中感受传统文化的魅力,为豫剧的传承注入新的活力。

以下是豫剧古装戏部分经典唱段概览:

| 剧目 | 唱段名称 | 剧情背景 | 艺术特色 | 代表演员 |

|---|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 刘大哥讲话理太偏 | 花木兰替父从军,反驳偏见 | 二八板,节奏明快,唱词通俗 | 常香玉 |

| 《穆桂英挂帅》 | 辕门外三声炮如同雷震 | 穆桂英年过五旬,挂帅出征 | 慢板转快板,气势恢宏,情感深沉 | 阎立品、桑振君 |

| 《秦香莲》 | 见皇姑 | 秦香莲进京寻夫,面对公主刁难 | 哭腔运用,悲愤婉转,情感细腻 | 牛淑贤 |

| 《七品芝麻官》 | 当官不为民做主 | 唐成不畏权势,为百姓申冤 | 唱腔诙谐,节奏紧凑,语言通俗 | 唐喜成 |

这些经典唱段不仅是豫剧艺术的精华,更是中原文化的活态载体,它们以戏载道,以艺化人,在唱念做打中传递着中华民族的传统美德与价值追求,成为连接历史与当下的文化桥梁。

FAQs

问:豫剧古装戏经典唱段为什么能流传至今?

答:其流传至今主要因三方面:一是艺术性与大众性的统一,唱段旋律高亢通俗,唱词贴近生活,易于传唱;二是人物塑造的典型性,如花木兰、穆桂英等形象承载着家国情怀与女性力量,引发观众情感共鸣;三是传承体系的完善,老一辈艺术家通过流派创新与口传心授,使唱段在保留传统精髓的同时适应时代审美,加之现代媒介的传播,让经典跨越时空,持续焕发生命力。

问:学习豫剧古装戏经典唱段有哪些难点?

答:学习难点主要体现在:一是唱腔技巧的掌握,如豫剧特有的“大滑音”“小颤音”“哭腔”等,需要长期训练才能精准运用;二是方言发音的规范,唱词中的中原官话声调(如上声、去声的特殊发音)直接影响唱腔韵味;三是情感表达的层次,经典唱段往往蕴含复杂情感(如悲愤、豪迈、婉转),需结合剧情与人物内心,通过声音的抑扬顿挫传递情绪,这对演员的领悟能力要求较高。