秦腔,作为中国最古老的剧种之一,发源于陕西关中地区,以高亢激昂的唱腔、粗犷豪放的表演和深厚的历史底蕴著称,被誉为“百戏之祖”,在秦腔的浩瀚剧目中,“公主”角色占据着特殊地位,她们或身份尊贵、或命运多舛、或英姿飒爽,既是剧情的核心推动者,也是传统美学与人文精神的集中体现,近年来,随着“戏曲公主图片”在社交媒体与文化传播中的热度攀升,秦剧公主形象通过视觉化呈现,让更多人感受到这一古老艺术的魅力,本文将从秦剧公主的角色溯源、舞台形象设计、经典图片解析及文化价值四个维度,展开详细探讨。

秦剧公主角色的历史渊源与代表剧目

秦剧公主角色的塑造,根植于中国传统文化中的“公主”原型,又融合了陕西地域文化与民间审美的独特印记,秦腔剧目多取材于历史演义、民间传说和古典文学,公主角色往往与家国命运、忠奸斗争、爱情伦理等主题紧密相连,具有鲜明的历史厚重感与戏剧张力。

在众多秦剧剧目中,以公主为主角或重要角色的经典作品不胜枚举,秦英征西》中的金枝公主,作为西凉国郡主,与唐朝大将秦英从战场交锋到情投意合,演绎了一段“英雄美人”的传奇;《五典坡》中的王宝钏,虽为相府千金,却因嫁与贫寒薛平贵而寒窑苦守十八年,其“忠贞节义”的形象成为秦腔中“平民公主”的典范;《游西湖》里的李慧娘,本是南宋太学生裴舜卿的恋人,因奸臣贾似道迫害而死,化为厉鬼复仇,被称为“鬼魂公主”,其形象融合了悲剧色彩与反抗精神;《劈山救母》中的三圣母,身为天上仙女,下凡与凡人刘彦昌相爱,后被压华山,其子沉香劈山救母的故事,则赋予了公主角色“神性”与“人性”的双重特质,这些公主角色或端庄、或刚烈、或柔美、或坚韧,共同构成了秦剧公主形象的丰富谱系。

秦剧公主的舞台形象设计:服饰、妆容与身段

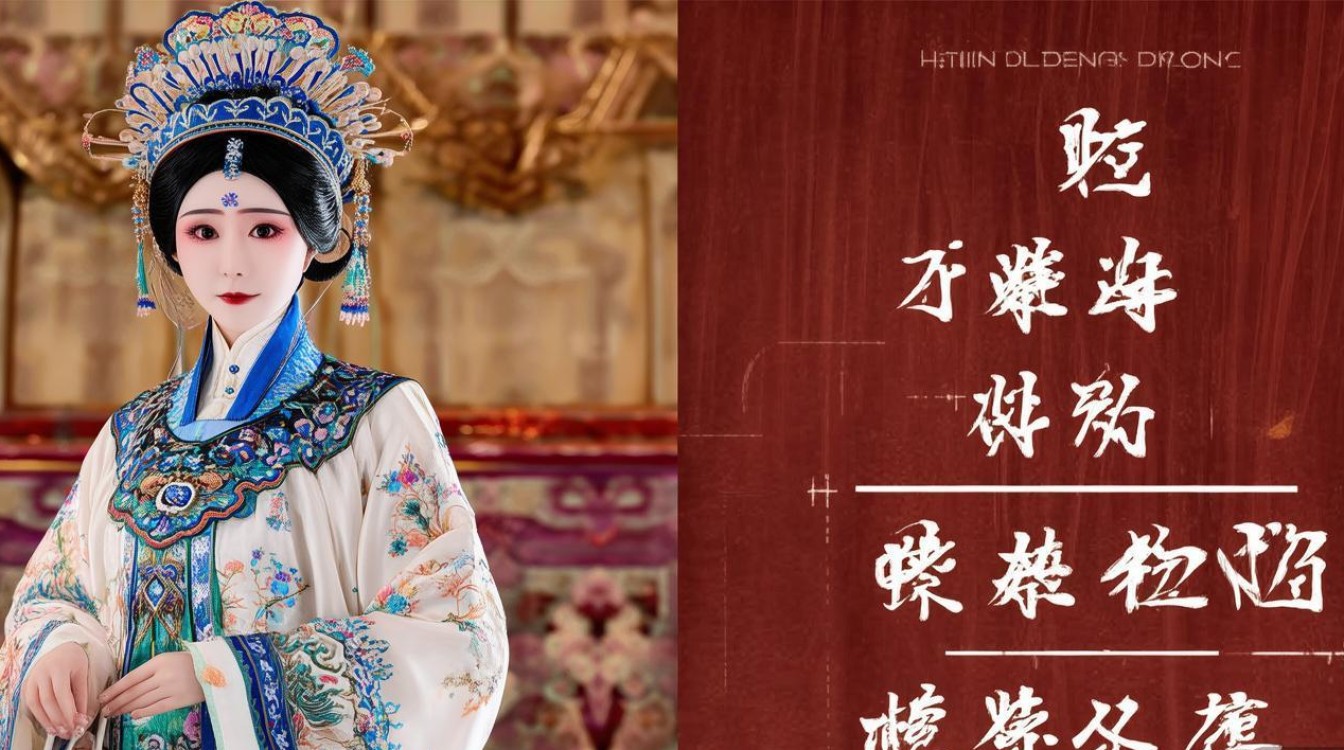

秦剧公主的舞台形象是视觉艺术的集中呈现,其服饰、妆容、身段设计严格遵循“行当规范”,同时根据角色身份、性格与剧情需求进行个性化创新,形成了兼具程式化与象征性的美学体系。

(一)服饰:身份与性格的“视觉符号”

秦剧公主服饰以“蟒、帔、褶、靠”为基础,辅以精细刺绣与材质搭配,直观体现角色身份,金枝公主作为西凉郡主,常穿“红蟒袍”,以金线绣凤凰、牡丹图案,象征尊贵与吉祥;王宝钏前期为相府千金,身着“月白帔”,绣有兰花与祥云,体现温婉气质,后期寒窑岁月则换为“素褶裙”,以粗布材质与素雅色调凸显其贫苦与坚贞;三圣母作为仙女,服饰以“霓裳羽衣”为原型,轻纱飘带,点缀银线星辰,营造超凡脱俗的仙气,公主的“头面”(头饰)同样讲究,凤冠、点翠、钗钿、步摇等配件,根据角色年龄与身份有所区别,如新婚公主的“凤冠”需缀有“脸子”(垂珠),行动时摇曳生姿,增添灵动之美。

(二)妆容:夸张写意中的情感外化

秦腔表演讲究“以形传神”,妆容设计遵循“浓墨重彩、夸张写意”的原则,旦角公主的基础妆容包括“吊眉”(用绳将眉角吊起,拉长眼型)、“贴片子”(在额头与鬓角粘贴黑色细纱,修饰脸型)、“点唇”(以朱砂勾勒唇形,下唇略厚,凸显娇艳),不同性格的公主妆容细节各有侧重:金枝公主作为英武型角色,眉峰微挑,眼角略上扬,体现其刚烈性格;王宝钏的妆容则偏向“苦相”,眼角略施淡青色,暗示其命运多舛;李慧娘作为鬼魂公主,面色惨白,唇色乌紫,眼周用黑色晕染,营造阴森悲戚的氛围。

(三)身段:程式化动作中的性格刻画

秦剧公主的身段表演融合了“唱、念、做、打”的程式化动作,通过“水袖功”“台步”“眼神”等细节塑造人物,王宝钏在“别窑”一场中,通过“慢台步”(脚步沉重,身体微晃)表现与丈夫分离的悲恸,配合“翻袖”“甩袖”的水袖动作,将内心的不舍与坚韧外化;金枝公主与秦英对峙时,采用“武旦台步”(轻盈矫健,步伐稳健),配合“亮相”动作(定格姿势,眼神锐利),展现其英姿飒爽的武将气质;三圣母“下凡”时,则以“圆场步”(小步快走,身形飘逸)配合水袖的“波浪式”舞动,表现其仙女的灵动与温柔。

经典秦剧公主图片解析:从舞台到视觉的定格

随着摄影技术与数字媒体的发展,秦剧公主图片成为传播戏曲文化的重要载体,这些图片既有老一辈艺术家的经典剧照,也有现代新创剧目的舞台影像,通过光影、构图与细节捕捉,将静态的舞台表演转化为永恒的视觉艺术。

(一)老艺术家剧照:历史记忆中的“黄金时代”

20世纪中后期,秦腔艺术迎来“黄金时代”,涌现出苏蕊娥、任哲中、肖若兰等表演艺术家,他们塑造的公主形象成为经典,苏蕊娥在《五典坡》中饰演的王宝钏,图片中她身着素褶裙,手提竹篮,立于寒窑门前,眼神中既有对丈夫的思念,又有对命运的抗争,面部妆容的“苦相”与服饰的“朴素”形成强烈对比,将王宝钏的“贞烈”刻画得入木三分;任哲中反串的《秦英征西》金枝公主,虽为男性演员,却通过“假嗓”唱腔与“兰花指”的细腻动作,将公主的娇俏与英武融为一体,图片中他身着红蟒,手持宝剑,眼神坚定,成为秦腔“反串艺术”的代表,这些老剧照不仅是艺术档案,更承载着一代人的戏曲记忆,其质朴的舞台布景与演员真挚的情感,至今仍被戏迷奉为“教科书级”的视觉资料。

(二)现代舞台影像:创新传承中的多元呈现

近年来,秦腔艺术在传承中创新,新创剧目如《昭君出塞》《杨门女将》等赋予公主角色更多现代内涵,其舞台图片也呈现出多元风格,新版《昭君出塞》中,昭君公主的服饰融合了汉胡元素,既保留秦蟒的庄重,又加入匈奴服饰的毛皮与流苏,图片中她怀抱琵琶,立于塞外风雪中,背景采用写意化的沙漠与孤雁,通过冷暖色调的对比,凸显其“和亲”的悲壮与家国情怀;青春版《杨门女将》中的穆桂英公主,图片设计更偏向“时尚感”,铠甲采用金属质感面料,背景运用LED屏呈现战场烽火,将传统武旦的“英武”与现代审美结合,吸引年轻观众的关注,这些现代舞台影像通过高清摄影与后期制作,不仅保留了秦腔的“原味”,更以视觉冲击力增强了艺术的传播力。

秦剧公主图片的文化价值与传播意义

秦剧公主图片作为戏曲文化的“视觉名片”,其价值远超于艺术记录本身,更在于对传统文化、美学精神与地域认同的传播与弘扬。

秦剧公主图片是传统美学的“活态载体”,服饰上的“图腾崇拜”(如凤凰、牡丹象征吉祥,龙纹、云纹象征权力)、妆容的“色彩象征”(红色表喜庆,黑色表庄重,白色表悲戚)、身段的“程式美学”(如“兰花指”表柔美,“亮相”表坚定),均体现了中国传统美学“天人合一”“寓情于景”的理念,通过图片的传播,这些美学元素得以跨越时空,与现代观众产生共鸣。

秦剧公主图片是地域文化的“传播窗口”,秦腔作为“陕西方言的艺术”,其公主角色的台词、唱腔、表演均融入了陕西地域文化特色,例如王宝钏唱词中的“关中土话”,金枝公主表演中的“秦安武术”,这些地域元素通过图片的细节呈现(如服饰上的关中刺绣、道具的陕西方言道具),让更多人了解陕西的文化底蕴。

秦剧公主图片是非遗传承的“数字桥梁”,随着“戏曲进校园”“数字化保护”等工程的推进,秦剧公主图片通过短视频、数字博物馆、文创产品等形式走进大众生活,西安某文创品牌以《五典坡》王宝钲为原型,推出“寒窑苦守”系列书签,图片中王宝钏的形象与关中民居图案结合,既保留了戏曲元素,又融入现代设计,让年轻人在使用中感受秦腔文化。

相关问答FAQs

Q1:秦剧公主角色与京剧公主形象在表演风格上有何主要区别?

A:秦剧公主与京剧公主同属戏曲旦角,但因剧种特性不同,表演风格存在显著差异,秦腔以“高亢激昂”著称,公主唱腔多用“板式变化”(如慢板、二六板、紧板),真假嗓结合,声音穿透力强,情感表达更直白热烈,如王宝钏“别窑”时的唱段,通过拖腔与呐喊表现悲愤;而京剧唱腔婉转细腻,讲究“字正腔圆”,公主表演更注重“程式化身段”,如梅派公主的“卧鱼”“水袖翻花”,动作柔美精致,秦剧公主妆容更夸张,色彩对比强烈,突出“写意”;京剧公主妆容则相对淡雅,强调“写实”,如京剧《贵妃醉酒》中杨贵妃的“贴片子”更贴合脸型,凸显温婉气质。

Q2:如何通过戏曲公主图片的数字化传播吸引年轻观众关注秦腔?

A:吸引年轻观众需结合“视觉化”与“互动化”策略,可对经典秦剧公主图片进行“二次创作”,如将老剧照转化为漫画、表情包,或通过AI技术实现“公主形象动态化”(如让王宝钏的图片做出“甩袖”动作),增强趣味性;打造“沉浸式”数字体验,如在短视频平台推出“公主的一天”系列,结合图片讲述秦剧公主的幕后故事(如服饰制作过程、演员训练日常),或开发AR互动小程序,让观众通过“换装”体验公主服饰,点击图片即可收听唱段,降低秦腔的“观赏门槛”,可联动高校举办“公主图片设计大赛”,鼓励年轻人用现代审美重构传统形象,让秦腔文化在创新中焕发新生。