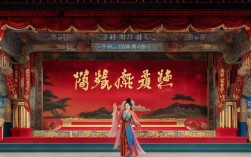

豫剧,作为中原文化的璀璨明珠,位列中国五大戏曲剧种之一,以其高亢激越的唱腔、质朴豪放的表演和贴近生活的剧情,深受黄河流域观众的喜爱,在浩瀚的豫剧传统剧目中,《王宝钏》堪称经典中的经典,这部取材于民间传说、改编自唐代“红鬃烈马”故事的戏剧,不仅承载着忠贞爱情的价值内核,更以独特的艺术魅力跨越百年,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作。《王宝钏》的故事围绕唐代相府千金王宝钏与贫寒公子薛平贵的爱情悲剧与团圆展开,剧情始于王宝钏在抛绣球选婿时,不顾父亲相国王允的反对,将绣球抛给了穷困潦倒却才貌双全的薛平贵,由此断绝父女关系,与薛平贵寒窑成婚,不久,西凉进犯,薛平贵被迫从军,王宝钏独守寒窑,靠挖野菜度日,历经十八年苦守,期间,相王允曾劝她改嫁,她以死明志;薛平贵在西凉立下战功,封王后,因误会王宝钏不忠,化名薛平贵试探之,最终夫妻相认,薛平贵登基,王宝钏被封后,剧情跌宕起伏,将爱情的坚守、人性的考验与命运的转折交织,极具戏剧张力,豫剧《王宝钏》的艺术魅力,首先体现在唱腔设计上,该剧融合了豫剧祥符调的婉转细腻与豫东调的豪放刚健,尤其在表现王宝钏苦守寒窑的情节时,唱腔如泣如诉,既展现了人物内心的孤苦与坚韧,又凸显了豫剧特有的“吐字重、落音稳、腔调扬”的特点,经典唱段《武家坡》中,“指着西凉高声骂”一句,通过高亢的拖腔和有力的咬字,将王宝钏对薛平贵的误解与试探表现得淋漓尽致;而《大登殿》里的“金牌调来银牌宣”,则以明快的节奏和喜庆的旋律,传递出夫妻团圆的喜悦,形成强烈的情感对比,在表演上,演员需运用水袖功、跪步、甩发等程式动作,比如王宝钏挖野菜时的蹒跚步态,见到薛平贵时的激动颤抖,通过细腻的肢体语言塑造人物形象,舞台美术方面,寒窑的布景简洁却意境深远,一破窑、一冷灶、一件旧棉袄,便将十八年的艰辛岁月浓缩于方寸舞台,凸显了“以简胜繁”的传统美学,作为豫剧传统戏的代表作,《王宝钏》不仅展示了豫剧艺术的精髓,更通过王宝钏这一形象,传递了“贫贱不能移、威武不能屈、富贵不能淫”的传统美德,成为连接历史与现代的文化纽带,其经典唱段至今仍被戏迷传唱,舞台呈现也在传承中不断创新,既保留了老一辈艺术家的表演精髓,又融入了现代审美,让这部古老剧目焕发出新的生机。

豫剧《王宝钏》剧目信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 豫剧 |

| 题材来源 | 唐代民间传说“红鬃烈马” |

| 核心主题 | 忠贞爱情、女性坚韧 |

| 经典折子戏 | 《三击掌》《武家坡》《算粮》《大登殿》等 |

| 代表唱段 | 《指着西凉高声骂》《金牌调来银牌宣》《寒窑苦守十八年》 |

| 艺术价值 | 展现豫剧唱腔与表演艺术的融合,传递传统道德观念与人文精神 |

相关问答FAQs

问题1:《王宝钏》为何能成为豫剧经典,其核心主题是什么?

解答:《王宝钏》之所以成为豫剧经典,首先在于其核心主题“忠贞不渝的爱情”与“女性的坚韧品格”具有跨越时代的共鸣,王宝钏为爱弃富贵、守寒窑十八年的故事,既是对传统“从一而终”道德观念的艺术化呈现,也通过人物在苦难中的坚守,展现了女性在困境中的精神力量,豫剧独特的唱腔与表演为故事注入了鲜活的生命力:祥符调的婉转与豫东调的豪放交替,既表现了王宝钏的柔弱与刚强;水袖、跪步等程式动作的运用,让“挖野菜”“夫妻相认”等情节更具视觉冲击力,剧情中的“误会-试探-团圆”结构,满足了观众对“善恶有报、苦尽甘来”的审美期待,使其历经百年仍广受欢迎。

问题2:豫剧《王宝钏》与其他剧种(如京剧)的版本有何主要区别?

解答:豫剧《王宝钏》与京剧、秦腔等剧种的版本在唱腔风格、表演细节和剧情侧重上存在差异,唱腔上,豫剧以“高亢激越、质朴豪放”为主,王宝钏的唱段多用“真嗓吐字,假嗓拖腔”,情感表达直白热烈;京剧则更注重“西皮流水”“二黄慢板”的板式变化,唱腔细腻婉转,情感表达更含蓄内敛,表演上,豫剧强调“夸张的生活化”,如王宝钏挖野菜时的动作更贴近现实,带有河南民间舞蹈的质朴感;京剧则更侧重“程式化的写意”,如水袖功的运用更为繁复,讲究“一招一式皆有规范”,剧情上,豫剧版本对“寒窑苦守”的情节渲染较多,突出王宝钏的苦难与坚韧;京剧版本则侧重“薛平贵征战”的武戏部分,增加了“武家坡”“银空山”等武打场面,更具舞台的观赏性,这些差异源于各剧种的地域文化特色,共同构成了《王宝钏》故事的多元艺术风貌。