京剧《双下山》作为传统喜剧经典,以佛道两门年轻弟子的“越轨”故事,折射出对人性自由的向往与封建礼教的反叛,剧目取材于明末清初传奇《孽海记》,经京剧艺人代代打磨,形成了丑旦搭档、唱做并重的独特风貌,小和尚本无”与“小道姑色空”的形象深入人心,而民间流传的“朱何吉”之称,实为剧中人物“本无”(俗家姓朱)与“色空”(俗家姓何)的姓氏组合,暗合两人“下山还俗”的核心情节,成为观众对剧目情感联结的民间化表达。

剧情梗概:佛道门中的“叛逆青春”

《双下山》的故事从两个年轻弟子的“厌世”开始,小和尚本无自幼被卖入佛门,每日敲木鱼、念经文,枯燥的清规戒律让他心生倦怠,一日,他见山下挑水的村姑与男子嬉笑,忽然动了凡心,趁师父外出,偷偷下山,白云观的小道姑色空同样因不堪忍受老道姑的严厉管教,借“下山化缘”之名逃离道观,两人在途中相遇,本无见色空貌美,色空觉本无风趣,一来二下互生情愫,色空谎称“被强人追赶”,本无便让她躲在庙中;本无则被色空哄去“挑水”,趁机诉苦佛门苦楚,两人互诉衷肠,约定结为夫妻,还俗过寻常日子,剧情在“智斗老僧道”的高潮中收尾:老和尚、老道姑发现徒弟私逃,一路追赶,却被本无、色空用“装疯卖傻”“搬弄是非”等戏耍手段糊弄过去,最终两人“逃之夭夭”,留下“佛道皆空,不如人间相守”的诘问。

这一情节看似荒诞,却暗藏深意:佛门“四大皆空”未能困住本无,道观“清修无为”留不住色空,两人对“世俗幸福”的追求,本质上是对压抑人性的宗教教条的反抗,这种“离经叛道”的行为,在封建时代被赋予了“冲破枷锁”的象征意义。

艺术特色:丑旦合璧的“喜剧美学”

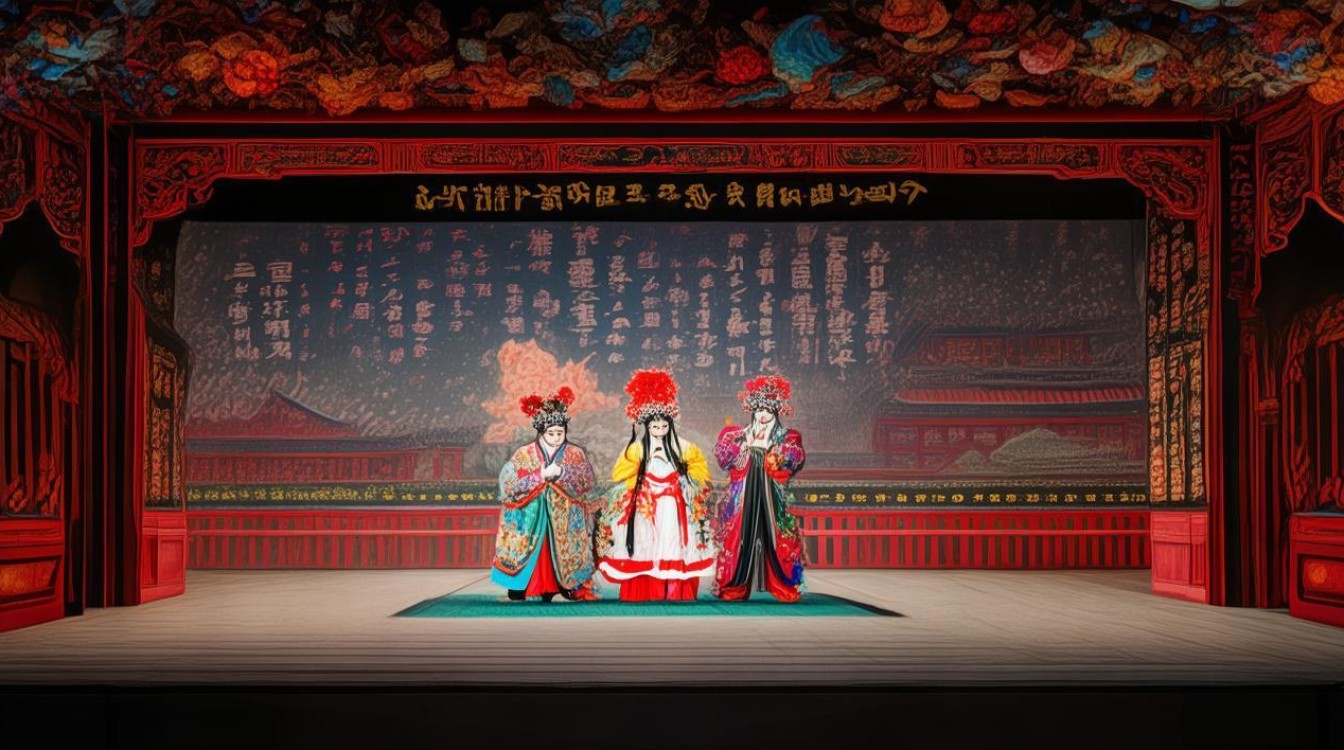

《双下山》的成功,离不开其独特的表演艺术——丑角(本无)与旦角(色空)的“对手戏”,构成了京剧喜剧的典范。

表演上,以“夸张”写“真实”,本无由文丑应工,演员需通过“矮子步”“小碎步”等身段,表现小和尚的机灵与狡黠;念白上多用“京白”,夹杂市井俚语,如“师父让我敲木鱼,我想敲敲小尼姑的木鱼(脑袋)”,既符合小和尚的身份,又暗藏调侃,色空由花旦或玩笑旦应工,表演需突出“娇俏中带泼辣”,如“抢扁担”“甩水袖”等动作,将小道姑初离道观的忐忑与对自由的渴望融为一体,两人对视时的“眼神戏”、拉扯时的“身段配合”,无不充满喜剧张力,让观众在捧腹中感受到人物的真实情感。

唱腔上,以“通俗”显“灵动”,剧目摒弃了京剧老生、青衣的“正工唱腔”,多用【柳子腔】【吹腔】等活泼曲调,旋律轻快如口语,如本无的“小和尚下山去化斋”,唱词“小和尚下山去化斋,老和尚有交代:山下的女人不是人,都是狐狸精变的大妖怪”,用打油诗式的语言,既吐槽佛门清规的刻板,又暗示对女性的好奇;色空的“小尼姑年方二八”,则以婉转的【南梆子】唱出“小尼姑年方二八,正青春被师父削去了头发,我本是女娇娥,又不是男儿郎”,将少女对青春的眷恋与对命运的无奈融为一体,成为脍炙人口的经典唱段。

服饰道具上,以“象征”写“隐喻”,本无身穿灰色僧袍,手持木鱼、佛珠,却故意将僧袍扎成“短打”,露出布鞋,暗示其“不甘佛门束缚”;色空的道姑服饰以淡蓝为主,头戴道冠,却梳着“刘海垂肩”的少女发式,道袍下摆露出红裤边,象征其“内心对世俗色彩的向往”,两人相遇时,本无的“禅杖”与色空的“拂尘”,本为佛道象征物,却被他们用来“打闹调情”,道具的“功能异化”,暗合了“佛道皆空,不如人间真情”的主题。

文化内涵:“人性解放”的民间表达

《双下山》看似一出“轻喜剧”,实则蕴含着对封建礼教的深刻批判,在传统伦理中,“佛门”“道观”被视为“清净之地”,僧尼需断绝七情六欲;而剧中本无、色空却“公然”还俗,追求爱情,这种“大逆不道”的行为,实则反映了市民阶层对“人性自由”的渴望。

剧目通过“小人物”的反抗,解构了宗教的“神圣性”,老和尚、老道姑代表封建礼教的“维护者”,他们刻板、严厉,却自身难保(老和尚见色空“色眯眯”,老道姑对本无“动凡心”),这种“虚伪性”与年轻人的“真实性”形成对比,暗示了封建教条的“不合时宜”,而本无、色空的“胜利”,并非依靠“法力”,而是凭借“智慧”与“勇气”,这种“以弱胜强”的叙事,满足了民间对“反抗压迫”的心理期待。

“朱何吉”这一民间称谓,也体现了观众对剧目的情感投射。“朱”(本无俗姓)、“何”(色空俗姓)、“吉”(“下山”后“大吉大利”的祝福),三个字的组合,既是人物身份的浓缩,也是对“有情人终成眷属”的美好祝愿,这种“民间化”的解读,让《双下山》超越了“戏曲”本身,成为承载民众情感的文化符号。

《双下山》主要角色及行当表

| 角色名 | 行当 | 身份 | 代表唱段 | 表演特点 |

|---|---|---|---|---|

| 本无 | 文丑 | 小和尚 | 《小和尚下山去化斋》 | 机灵诙谐,身段灵活,念白市井化 |

| 色空 | 花旦 | 小道姑 | 《小尼姑年方二八》 | 娇俏泼辣,眼神灵动,唱腔婉转 |

| 老和尚 | 老丑 | 佛院住持 | 《小畜生胆敢逃山门》 | 固执古板,念白夸张,动作笨拙 |

| 老道姑 | 彩旦 | 道观观主 | 《小贱人私自下山去》 | 滑稽可笑,语气刻薄,表情丰富 |

相关问答FAQs

Q1:《双下山》为何被称为“玩笑戏”?它与其他京剧喜剧有何不同?

A:《双下山》被称为“玩笑戏”,主要因其题材轻松、表演夸张,以“佛道弟子还俗”这一“离经叛道”的故事为内核,通过丑旦的诙谐互动制造喜剧效果,与其他京剧喜剧(如《女起解》)不同,《双下山》的“笑点”不仅来自语言或动作的滑稽,更来自对“神圣事物”(佛道)的“解构”——僧尼不再是“苦行僧”的形象,而是有血有肉、渴望自由的“普通人”,这种“反差感”让观众在笑中带思,既感受到喜剧的轻松,又体会到对人性解放的肯定。

Q2:《双下山》中的经典唱段“小和尚下山”有何艺术特色?为何能流传至今?

A:“小和尚下山”是本无的核心唱段,以【柳子腔】为基础,唱词采用“三三七”的通俗句式(如“小和尚/下山去/化斋”),旋律明快如说唱,节奏跳跃,唱段通过“下山见景生情”的叙事,将小和尚对佛门的不满、对世俗的好奇层层展开,如“见一个大姑娘,手拿一支花,叫一声小哥哥,你快快跟她走吧”,用直白的语言勾勒出少女情态,既符合小和尚的身份,又暗藏对爱情的向往,其流传至今的原因在于:一是唱腔通俗易学,朗朗上口,便于观众传唱;二是唱词真实生动,反映了普通人“渴望自由”的普遍情感,具有跨越时代的共鸣;三是作为“丑角唱腔”的典范,展现了京剧“雅俗共赏”的艺术魅力。