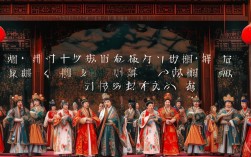

电影《新双喜临门》作为一部将传统豫剧艺术与现代电影语言深度融合的作品,自上映以来便引发广泛关注,它不仅是对经典豫剧《双喜临门》的创造性转化,更是新时代戏曲电影创新发展的生动实践,让观众在光影流转中感受传统文化的当代生命力。

影片以当代中原农村为背景,讲述了返乡青年李双喜(小香玉 饰)在乡村振兴浪潮中,面对传统观念与现代理念的碰撞,带领乡亲们发展豫剧文化产业,最终实现家庭团圆与乡村文化振兴的动人故事,李双喜怀揣着对豫剧的热爱从城市回到家乡,却发现父亲李老根(贾文龙 饰)因守着老戏班不愿创新而陷入困境,父女二人因发展理念产生激烈矛盾,在村主任的协调与乡亲们的支持下,双喜尝试将传统豫剧与研学旅游、短视频传播结合,打造“乡村戏台+文旅体验”的新模式,不仅让老戏班焕发新生,更让豫剧成为连接城乡的文化纽带,影片通过“家庭矛盾—理念碰撞—共同成长”的叙事主线,既展现了代际之间的理解与和解,也折射出传统文化在新时代的传承与创新。

在艺术呈现上,电影巧妙平衡了“戏曲程式”与“电影写实”的双重特性,它严格遵循豫剧的艺术本体:核心唱段如《家乡戏韵》《双喜报春》保留了豫剧祥符调的婉转高亢,演员的水袖、台步、眼神等身段动作精准到位,展现了“唱念做打”的戏曲精髓;电影运用现代镜头语言强化叙事张力,例如通过全景镜头展现中原乡村的麦浪与戏台,营造“人在戏中、戏在景中”的诗意氛围,又以特写镜头捕捉李双喜排练时的汗水与李老根听戏时的泪光,细腻刻画人物内心,电影在音乐改编上大胆创新,在传统板胡、二胡的基础上融入现代交响乐,使《双喜临门》的经典唱段既有原汁原味的乡土气息,又兼具时代感,实现了“老戏新唱”的审美突破。

从文化价值来看,《新双喜临门》的意义远超一部普通戏曲电影,它以乡村振兴为时代背景,将豫剧这一非遗项目与乡村发展紧密结合,展现了传统文化作为“软实力”在推动基层治理、凝聚人心方面的作用,影片中,老戏班从“无人问津”到“一票难求”的转变,不仅是对“传统文化需要创新”的生动诠释,更传递出“文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量”这一深刻主题,通过电影这一大众媒介,豫剧艺术突破了剧场的地域限制,走进更多年轻人的视野,为戏曲的活态传承探索出了一条新路径。

| 项目 | |

|---|---|

| 片名 | 《新双喜临门》 |

| 类型 | 戏曲/剧情/乡村振兴 |

| 导演 | 张晓东 |

| 主演 | 小香玉(饰 李双喜)、贾文龙(饰 李老根) |

| 上映时间 | 2023年 |

| 改编来源 | 传统豫剧《双喜临门》新编 |

| 核心主题 | 传统文化传承、代际和解、乡村振兴 |

FAQs

问:电影《新双喜临门》与传统豫剧《双喜临门》的主要区别是什么?

答:传统豫剧《双喜临门》多以古装宫廷或民间故事为背景,聚焦“金榜题名、洞房花烛”的传统“双喜”主题,表演形式以舞台程式化为主;电影版则将背景移植到当代乡村,主题升华为“乡村振兴、家庭和睦”的新时代“双喜”,在保留豫剧唱腔和行当特点的同时,融入现代叙事结构和电影镜头语言,更贴近当代观众的生活体验,是对传统题材的创造性转化与创新性发展。

问:电影中如何通过现代电影语言展现豫剧的艺术特色?

答:电影通过“场景化转换”与“情感化剪辑”实现戏曲与电影的融合:在乡村实景中搭建戏台,将戏曲的“写意性”与电影的“写实性”结合,例如李双喜在麦田边清唱《家乡戏韵》,全景展现自然风光,中景捕捉身段动作,特写突出唱腔情感,让观众在视觉冲击中感受豫剧的魅力;运用蒙太奇手法将李老根回忆中年轻时演出的经典片段与现实中的新戏班排练交叉剪辑,通过时空对比展现传统与现代的碰撞,既保留了豫剧的艺术精髓,又增强了故事的感染力。