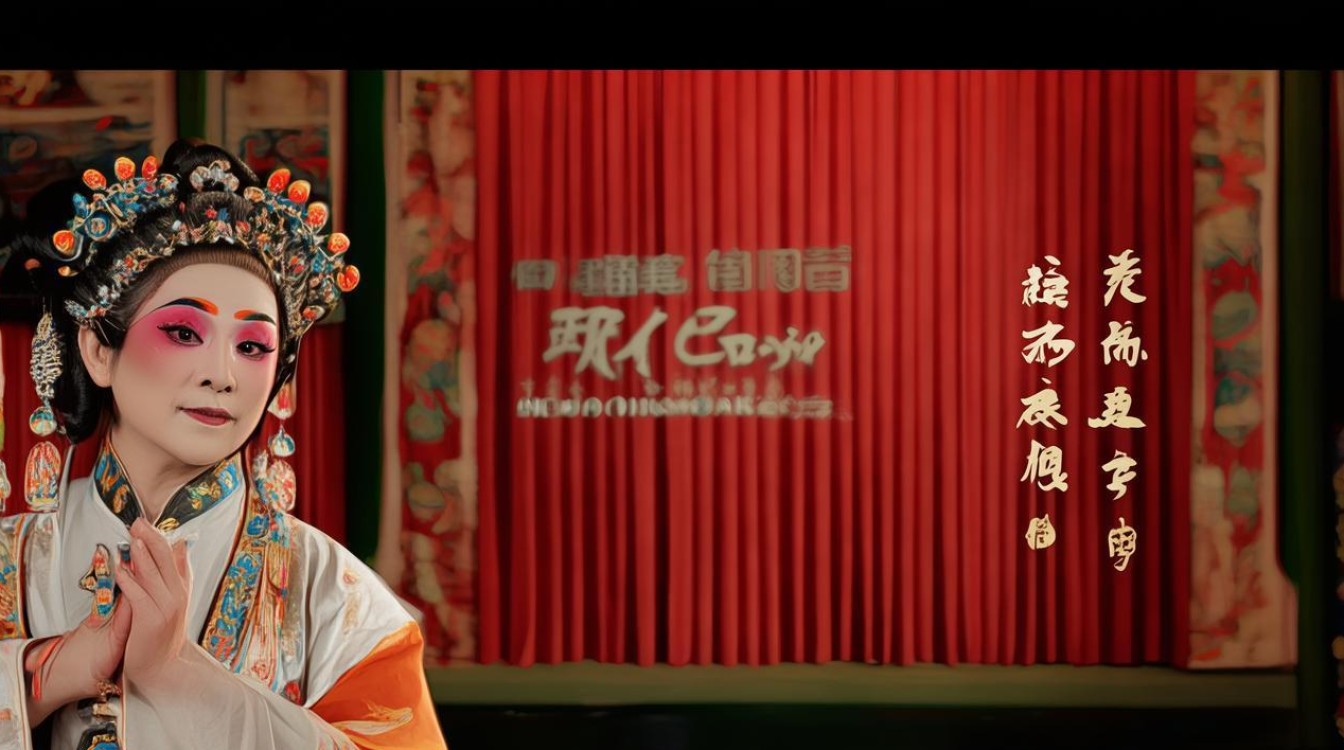

豫剧名家窦彩霞老师是当代豫剧界常派艺术的杰出代表,国家一级演员,以其深厚的艺术造诣和鲜明的表演风格,成为豫剧舞台上的标杆人物,她1958年出生于河南开封,自幼酷爱戏曲,12岁考入开封市戏曲学校,主攻闺门旦、青衣,师从豫剧名家常香玉、牛淑贤等,打下了坚实的唱念做打基础,1981年,她正式拜入常香玉门下,成为常派艺术的关门弟子,深得常派艺术精髓,被誉为“常派艺术的最佳传人”。

窦彩霞老师的艺术生涯始终以传承和发扬常派艺术为核心,她将常派“刚健清新、细腻含蓄、声情并茂”的艺术风格融入每一个角色,塑造了众多经典舞台形象,在《花木兰》中,她饰演的巾帼英雄花木兰,既有“谁说女子不如男”的豪迈气概,又有“刘大哥讲话理太偏”的铿锵有力,更在“机房”一折中展现出女儿的柔美与坚韧,唱腔高亢而不失婉转,身段矫健而充满韵律,将花木兰的忠孝节义演绎得淋漓尽致,在《拷红》中,她饰演的红娘俏皮灵动、机智勇敢,唱腔中融入了常派的“吐字如嚼钉、行腔似流水”的特点,尤其是“在绣房我奉了小姐言命”一段,节奏明快,情感充沛,将红娘的热心与聪慧刻画得入木三分,她在《大祭桩》中饰演的黄桂英、《秦雪梅》中饰演的秦雪梅等角色,均以深刻的情感表达和精湛的技艺征服了观众,成为豫剧宝库中的经典。

在唱腔艺术上,窦彩霞老师深得常派真传,她注重“以情带声、声情并茂”,通过气息的运用和音色的变化,赋予唱腔极强的感染力,她的嗓音高亢明亮,如裂帛穿云,又能根据人物性格调整音色或柔美、或刚劲、或悲怆,形成了独具特色的“窦派”唱腔风格,例如在《大祭桩》“哭坟”一折中,她运用“寒腔”、“哭腔”等技巧,将黄桂英的悲愤与绝望层层递进地展现出来,唱来催人泪下,让观众仿佛身临其境,在表演上,她讲究“手眼身法步”的协调统一,每一个眼神、每一个动作都精准服务于人物塑造,无论是花木兰的戎马英姿,还是红娘的活泼灵动,都展现出深厚的表演功底。

除了舞台表演,窦彩霞老师在传承常派艺术方面也做出了卓越贡献,她担任河南豫剧院青年团团长,致力于培养青年演员,将自己的技艺毫无保留地传授给学生,先后培养出一批批豫剧新秀,为豫剧事业的传承注入了新鲜血液,她还积极参与“豫剧进校园”等公益活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多年轻人了解和喜爱豫剧,她多次参加国内外重大文化交流活动,将豫剧艺术推向世界,为弘扬中华优秀传统文化作出了重要贡献。

以下是窦彩霞老师主要艺术成就概览:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色/成就 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 完美诠释常派经典,展现巾帼英雄的忠孝节义 |

| 《拷红》 | 红娘 | 唱腔俏皮灵动,表演机智活泼,成为红娘形象典范 |

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | “哭坟”一折情感真挚,唱腔悲怆动人,感染力极强 |

| 《秦雪梅》 | 秦雪梅 | 唱腔婉转细腻,表演端庄大方,展现大家闺秀风范 |

| 《三哭殿》 | 武则天 | 身段威严大气,念字铿锵有力,塑造一代女皇形象 |

窦彩霞老师用一生的坚守与热爱,将常派艺术发扬光大,她的表演不仅是对传统的继承,更是对艺术的创新,她以戏为魂、以情动人,成为无数戏曲爱好者心中的“豫剧常青树”,也为豫剧艺术的传承与发展树立了不朽的丰碑。

相关问答FAQs

问题1:窦彩霞老师的表演中,常派艺术有哪些独特的体现?

解答:窦彩霞老师的表演深刻体现了常派艺术的“刚健清新、细腻含蓄、声情并茂”三大特点,在唱腔上,她继承了常派“吐字如嚼钉、行腔似流水”的技法,气息沉稳,音色多变,既能展现高亢激越的豪迈(如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”),又能演绎婉转细腻的柔情(如《秦雪梅》中的“观容颜还像个少年郎”),在表演上,她注重“以形传神”,通过精准的眼神、身段和手势塑造人物,如《拷红》中红娘的灵动俏皮,《大祭桩》中黄桂英的悲愤绝望,均将常派“情真、意切、味浓”的艺术风格展现得淋漓尽致。

问题2:窦彩霞老师如何平衡传统豫剧艺术的传承与创新?

解答:窦彩霞老师在传承中坚守常派艺术的精髓,在创新中贴合时代审美,她严格遵循常派艺术的表演规范和唱腔特点,将常香玉大师的“唱、念、做、打”技艺原汁原味地传承下来,如《花木兰》《拷红》等经典剧目,她始终保持着传统的艺术风貌,她在尊重传统的基础上进行适度创新,例如在音乐伴奏中融入现代配器元素,增强舞台表现力;在人物塑造上,结合当代观众的审美需求,深化内心情感的挖掘,让传统角色更具时代感染力,她还通过“豫剧进校园”等活动,用年轻观众易于接受的方式传播豫剧,实现了传统艺术与时代发展的有机融合。