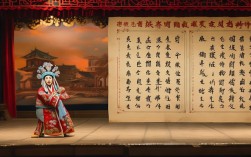

周信芳作为京剧“麒派”艺术的创始人,其表演风格以“做派老辣、唱腔苍劲、念白铿锵”著称,在传统剧目的演绎中总能赋予人物深沉的生命力。《别窑》作为其代表作之一,取材于《薛平贵与王宝钏》故事,聚焦薛平贵出征前与王宝钏的离别场景,虽仅一折短戏,却通过周信芳对人物内心的精准把握,将离别的悲怆、承诺的沉重与未来的渺茫交织成一幅动人心魄的情感画卷。

《别窑》的剧情背景设定在薛平贵奉命征西、王宝钏苦守寒窑之际,相府千金王宝钏不顾父亲反对,下嫁贫寒薛平贵,十八年寒窑苦守,换来薛平贵得胜还朝,而“别窑”一折,正是薛平贵临行前与妻子的最后一次诀别,周信芳饰演的薛平贵,并非传统老生中“高大全”的英雄形象,而是一个有血有肉、充满矛盾的真实男人——既有对妻子的愧疚与不舍,又有对家国责任的担当,更有对前路未卜的隐忧,这种复杂性,正是周信芳表演艺术的精髓所在。

在表演中,周信芳对“念白”的运用堪称一绝,他的念白如“宝钏妻啊,你我夫妻分别去吧!”一句,并非简单输出台词,而是通过语气的顿挫、节奏的缓急,传递出人物内心的波澜,开头“宝钏妻啊”四字,声音低沉略带沙哑,尾音微微上扬,饱含不舍;中间“你我夫妻分别去吧”则突然加快节奏,字字铿锵,似在压抑情感,又似在自我告诫,凸显出征的决绝与无奈,这种“念白中有戏”的处理,让人物的情感瞬间立体起来,观众仿佛能触摸到薛平贵紧握拳头又松开的挣扎。

身段表演上,周信芳突破了老生“端方肃穆”的程式化局限,融入了大量生活化的细节,当王宝钏递来寒衣,薛平贵接过时,手指微颤,并非刻意“做戏”,而是通过细微的肢体语言,表现丈夫对妻子辛劳的心疼;转身欲走时,脚步迟疑,三次回首,每一次回头的角度与眼神都不同——第一次是眷恋,第二次是愧疚,第三次是决绝,层层递进,将“一步三回头”的离别之苦演绎得淋漓尽致,这种“以形传神”的做派,正是麒派“写实”与“写意”结合的典范。

音乐配合上,周信芳与琴师的合作也堪称天衣无缝,在“西皮导板转原板”的唱段中,他并未刻意炫技,而是让唱腔贴合人物情绪:导板“宝钏妻泪双抛”高亢凄厉,如裂帛之声,展现王宝钏的悲痛;转原板后,唱腔趋于平稳,却暗藏波澜,“但愿此番早还朝”一句,尾音拖长,带着一丝颤抖,既是承诺,更是对未知命运的祈祷,唱腔与念白、身段相互呼应,共同构建了人物完整的情感世界。

周信芳对《别窑》的创新,更在于他对“传统程式”的“破格”,传统老生表演中,离别场景多侧重“悲情”渲染,而周信芳则加入了“苍劲”与“厚重”的质感,在表达“为国尽忠”时,他并非慷慨激昂地喊口号,而是通过眼神的凝视与挺直的脊背,让“忠义”二字从骨子里透出来,避免了人物形象的“脸谱化”,这种“于无声处听惊雷”的表演,让《别窑》超越了简单的“悲情戏”,成为对人性复杂性的深刻探讨。

从文化内涵看,《别窑》不仅是对“忠贞爱情”的歌颂,更折射出传统社会中的伦理困境,薛平贵的“别”,既是与妻子的分别,也是与个人情感的割裂;王宝钏的“守”,既是对爱情的坚守,也是对父权社会“从一而终”的践行,周信芳通过薛平贵的视角,让观众看到男性在“家国”与“情感”间的挣扎,这种对人物命运的悲悯,赋予了传统剧目现代意义。

传统《别窑》与周信芳版本表演对比表

| 表演维度 | 传统《别窑》特点 | 周信芳版本创新点 |

|---|---|---|

| 念白处理 | 注重字正腔圆,节奏规整 | 加入“脑后音”“擞音”,语气顿挫,凸显内心矛盾 |

| 身段设计 | 程式化动作,强调“帅”“稳” | 融入生活细节(如颤抖、迟疑),以形传神 |

| 情感表达 | 重“悲情”,突出妻子苦守 | 兼顾“悲”“壮”,展现男性角色的复杂内心 |

| 音乐配合 | 唱腔华丽,注重技巧展示 | 唱腔贴合情绪,平淡中见力量,弱化炫技 |

| 人物塑造 | 英雄化、脸谱化 | 真实化、生活化,赋予人物血肉与灵魂 |

周信芳的《别窑》,之所以能成为京剧史上的经典,正在于他“不拘成法、以人为本”的艺术追求,他不是在“演”薛平贵,而是在“成为”薛平贵——让观众相信,舞台上那个身着戎装、眼含泪光的男子,真的正经历着人生中最痛苦的离别,这种“化技为情”的境界,正是麒派艺术留给后世的宝贵财富。

相关问答FAQs

Q1:周信芳在《别窑》中,最经典的表演细节是什么?

A1:最经典的细节是“三次回首”,薛平贵转身欲走时,第一次回首眼神眷恋,似不舍妻容;第二次回首脚步停顿,嘴角微颤,显愧疚之情;第三次回首挺直脊背,目光坚定,忍痛离去,这一组动作通过眼神、步伐、神态的细微变化,将“一步三回头”的离别之苦层层递进,既显儿女情长,又彰英雄决绝,被誉为“麒派身段的教科书式演绎”。

Q2:《别窑》为何能成为周信芳麒派风格的代表作?

A2:《别窑》集中体现了麒派“以情带戏、戏中有情”的核心主张,周信芳通过念白的苍劲、身段的写实、唱腔的深沉,将薛平贵这一人物的“忠义”与“柔情”完美融合,突破了传统老生“重唱功、轻表演”的局限,剧中没有激烈的武打或华丽的唱段,却通过细腻的情感表达,展现出“于平淡处见真章”的艺术高度,这正是麒派“写意传神”风格的极致体现,故成为其代表作。