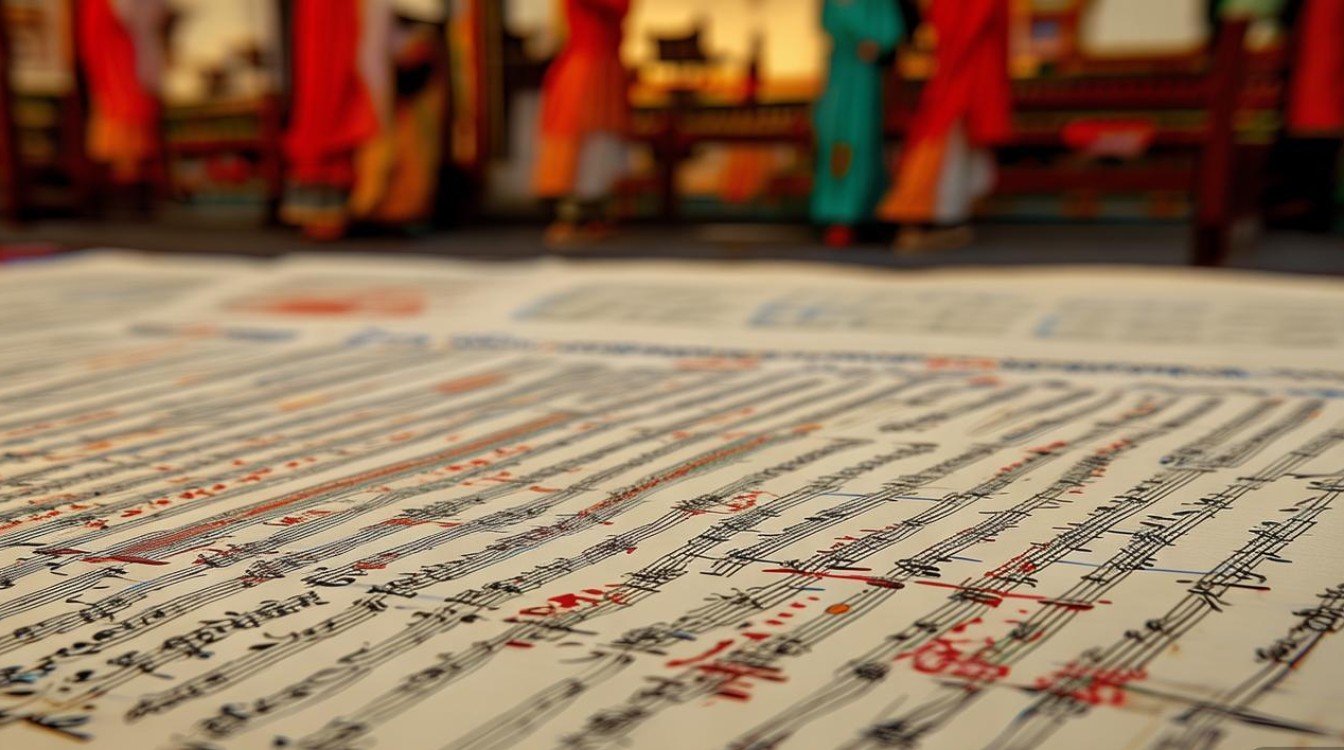

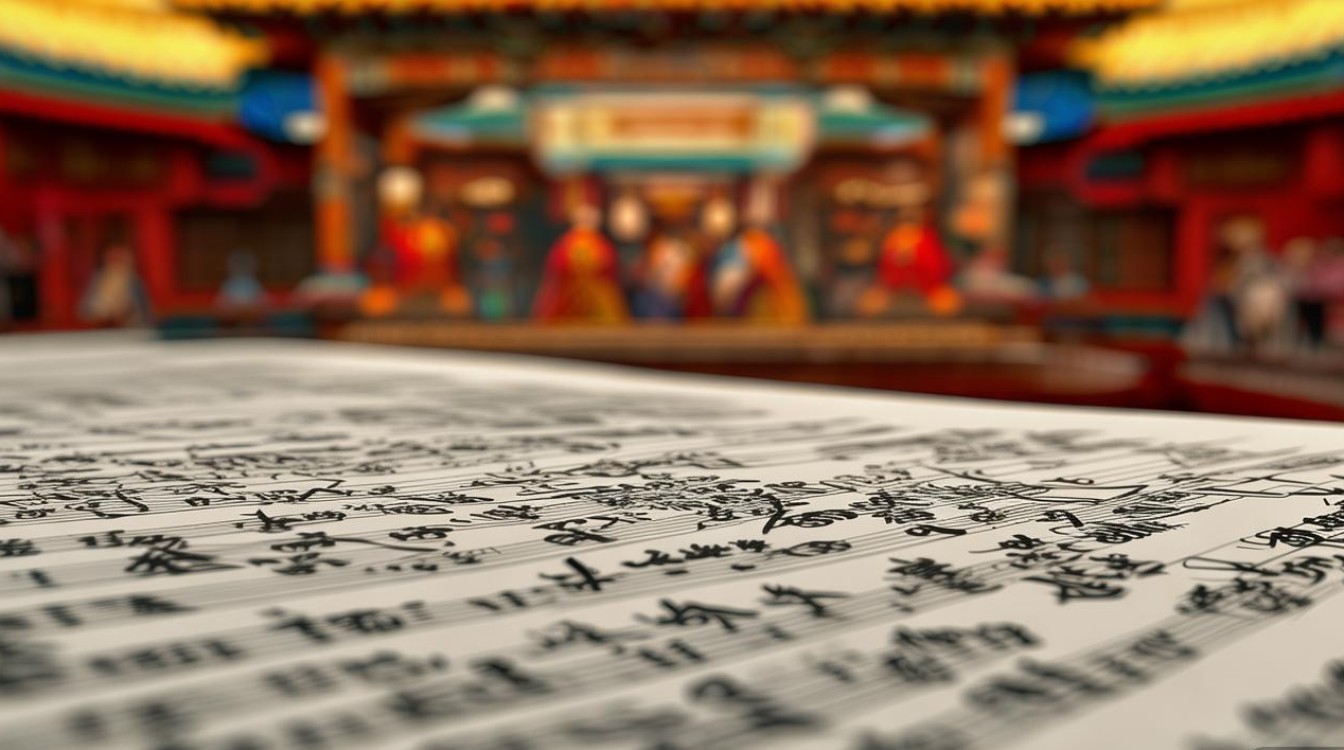

京剧《大英杰烈》是荀慧生先生编演的经典荀派剧目,取材于《侠女奇缘》,讲述女英雄吕祖香乔装男装、除暴安良的故事,作为武戏文唱的代表作,其伴奏谱凝聚了京剧文场与武场的精妙配合,既需遵循京剧伴奏的程式规范,又要通过音乐塑造人物性格、推动戏剧冲突,是京剧音乐艺术的重要载体。

《大英杰烈》的伴奏谱以“西皮”“二黄”两大声腔为核心,结合剧情需要灵活运用不同板式,文场与武场各司其职又相互呼应,文场以京胡为主奏乐器,搭配京二胡、月琴、小三弦,形成“三大件”的基本编制;武场则以板鼓为指挥,统领大锣、铙钹、小锣等打击乐,通过“锣鼓经”掌控节奏与气氛。

文场伴奏:托腔保调,塑造人物灵魂

文场伴奏是京剧唱腔的“骨架”,《大英杰烈》中,吕祖香的唱段兼具荀派“婉约妩媚”与“英武飒爽”的双重特质,伴奏谱需精准匹配其情感变化,说反话”唱段,采用西皮流水板,京胡定弦为“5-2弦”,前奏过门以“5 6 1 2 3 5”的旋律线跳跃推进,节奏明快,配合吕祖香乔装后的机敏神态;唱腔中“他本是,一个,无知的,小儿郎”等词句,京胡用“单吐音”技巧突出字头,京二胡以长音填充“6 1 3 5”的和声,月琴则以“轮指”加花“3 5 6 1 3 5”的短促音符,形成“紧拉慢唱”的错落感,凸显其内心的戏谑与自信。

而在“梳妆”二黄慢板唱段中,京胡转为“1-5弦”低音区,旋律舒缓如“2 3 5 6 1 2 3 5”,用“揉弦”“滑音”技法表现吕祖香对镜梳妆时的女儿情态;京二胡以“垫头”衔接唱腔间隙,如“5 6 1 2 3 5”的过渡,避免节奏断裂;小三弦则用“弹挑”点缀低音“1 5 2 5”,增强唱腔的厚重感,展现人物刚柔并济的性格层次。

武场伴奏:击节烘托,渲染戏剧张力

武场伴奏是京剧节奏的“心脏”,《大英杰烈》的武打场面(如“夜巡”“打店”)中,伴奏谱通过“锣鼓经”与身段、武打的精准配合,将戏剧张力推向高潮,急急风”锣鼓,由板鼓“仓仓七台仓”领奏,大锣“仓”、铙钹“七台”、小锣“仓”依次击打,节奏由慢渐快,形成“紧、密、急、促”的听觉效果,配合吕祖香与反派打斗时的“窜蹦跳跃”,营造紧张激烈的氛围;而在“四击头”锣鼓中,板鼓“八大仓 仓才 乙台 仓”的节奏划分,精准对应人物亮相时的“定式”(如“踢腿亮掌”),小锣“乙台”的收尾则凸显动作的干净利落。

文场与武场的配合还体现在“文武场转换”中:如吕祖香从唱腔转入武打时,京胡以一个“5 3 1”的“收腔过门”结束,板鼓随即以“长锤”锣鼓“仓才 仓才 仓才 仓”衔接,文场的柔美与武场的刚劲自然过渡,体现京剧伴奏“无缝衔接”的艺术特色。

文场与武场乐器分工及功能

| 乐器类别 | 乐器名称 | 主要功能 | 代表技巧/锣经 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 京胡 | 领奏唱腔,设计过门 | 过门旋律、吐音、揉弦 |

| 京二胡 | 填充和声,增强厚度 | 长音托腔、垫头衔接 | |

| 月琴 | 加花装饰,节奏支撑 | 轮指、弹挑、短促音符 | |

| 小三弦 | 低音铺垫,丰富层次 | 弹挑、低音和弦 | |

| 武场 | 板鼓 | 指挥节奏,掌控全局 | 夺头、急急风、四击头 |

| 大锣 | 渲染气氛,强调重音 | 仓、匝、顷 | |

| 小锣 | 配合身段,烘托细节 | 乙台、浪头 | |

| 铙钹 | 强化力度,丰富节奏 | 七台、八大仓 |

《大英杰烈》伴奏谱的价值,不仅在于其规范的谱式记录,更在于“死谱活奏”的创作智慧——演奏者需根据演员的嗓音条件、舞台节奏即兴调整细节,如京胡的“擞音”幅度、月琴的加花密度,让音乐真正成为人物情感的延伸,这种“谱为基,演为魂”的艺术追求,正是京剧伴奏传承至今的魅力所在。

FAQs

-

问:《大英杰烈》伴奏谱中的“西皮流水”板式如何体现人物性格?

答:“西皮流水”节奏明快、旋律跳跃,伴奏谱中京胡多用跳进音程(如“1 3 5 1”),板鼓以“仓才 仓才”的密集节奏推动,配合吕祖香乔装后的机敏飒爽;唱腔与伴奏形成“快板齐奏”效果,凸显其行动力与反抗精神,是荀派“女扮男装”形象的音乐标识。

-

问:学习演奏《大英杰烈》伴奏谱时,如何处理“行弦”与唱腔的配合?

答:“行弦”是文场无唱腔时的过渡旋律,需根据人物情绪调整:吕祖香沉思时用低音区“行弦”(如“2 3 5 6 1 2”),节奏舒缓;打斗时用高音区“行弦”(如“5 6 1 2 3 5”),旋律跳跃,需严格遵循“托腔保调”原则,避免喧宾夺主,同时通过力度变化(弱起渐强)烘托戏剧张力。