河南豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越、质朴豪放的唱腔著称,而传统剧目《陈妙常》的伴奏更是豫剧音乐艺术的典型代表,该剧取材于《玉簪记》,讲述了南宋道姑陈妙常与书生潘必正历经波折终成眷属的爱情故事,其伴奏通过丰富的乐器组合、精准的节奏把控与细腻的情感烘托,成为刻画人物、推动剧情的重要载体。

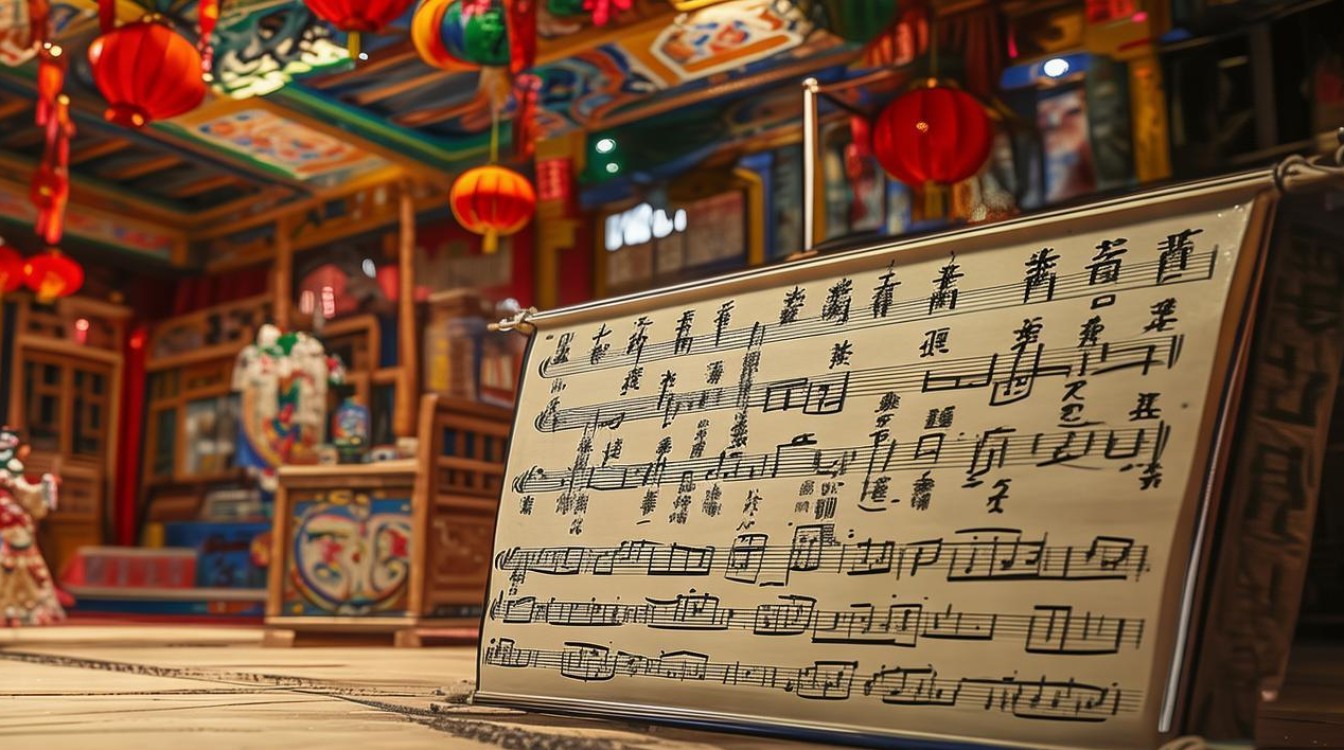

豫剧《陈妙常》的伴奏以“文武场”协同为基础,文场以主奏乐器为核心,武场以打击乐为骨架,共同构建出层次分明的音乐空间,文场乐器中,板胡是当之无愧的“灵魂”,其高亢明亮的音色与豫剧唱腔的“脑后音”“坠腔”完美契合,尤其在陈妙常“秋江”一折中,板胡通过滑音、颤音技巧模拟江水的波动,配合唱腔中“慢板”的婉转与“流水板”的急促,将人物离愁与江景融为一体,二胡则以柔和的音色辅助抒情,在“陈姑赶潘”的对手戏中,二胡与板胡的对话式演奏,既表现了陈妙常内心的矛盾,又增强了戏剧张力,笛子的清亮、琵琶的灵巧也为伴奏增色,如在“月下相会”场景中,笛子吹奏出轻盈的曲牌,配合潘必正与陈妙常的对唱,营造出浪漫朦胧的氛围,武场乐器则以板鼓为指挥,通过单皮鼓的轻重缓急控制节奏,大锣的雄浑、小锣的明快、梆子的脆响共同构成豫剧伴奏特有的“火爆”与“利落”,例如在“机房教子”一折中,梆子的密集节奏配合板鼓的“紧急风”锣鼓点,既展现了陈妙常作为道姑的刚毅,又暗示了剧情的紧张冲突。

伴奏技巧上,《陈妙常》充分体现了豫剧“托腔保调”与“以乐传情”的艺术追求,托腔保调要求伴奏严格贴合唱腔的旋律、节奏与情感走向,如陈妙常唱腔中的“嗨腔”高亢激昂,板胡需用强有力的长音托举,避免“抢戏”;而“哭腔”部分则通过放慢节奏、减弱音量,突出人物的悲戚,以乐传情则体现在对场景与心理的刻画上:在“江边送别”时,文场乐器齐奏低回婉转的曲牌,武场用“闷击”锣鼓模拟叹息声,将“执手相看泪眼”的无奈渲染得淋漓尽致;而在“花园定情”的欢快段落中,板胡与梆子配合明快的节奏,展现出爱情的甜蜜与希望,伴奏还注重与表演的默契配合,如陈妙常的水袖动作、台步走位,需与锣鼓点的“点子”精准对应,形成“唱念做打”与“音乐伴奏”的高度统一。

| 乐器类别 | 具体乐器 | 音色特点 | 在《陈妙常》中的运用举例 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 板胡 | 高亢明亮,穿透力强 | “秋江”一折中模拟江水起伏,衬托离愁别绪 |

| 二胡 | 柔和婉转,抒情性强 | “陈姑赶潘”中与板胡对话,表现人物内心矛盾 | |

| 笛子 | 清脆悠扬,富有灵性 | “月下相会”中吹奏曲牌,营造浪漫氛围 | |

| 武场 | 板鼓(单皮鼓) | 节奏核心,指挥全场 | 控制全场速度,如“慢板”的舒缓与“流水板”的急促 |

| 大锣、小锣 | 大锣雄浑,小锣明快 | “机房教子”中“紧急风”锣鼓点,增强戏剧冲突 | |

| 梆子 | 脆响干脆,节奏鲜明 | 配合板鼓形成豫剧标志性“梆子节拍”,强化律动感 |

《陈妙常》的伴奏不仅是音乐的呈现,更是豫剧“情、理、艺”融合的体现,它通过传统乐器的组合与演奏技巧,将中原音乐的豪放与细腻、戏剧的冲突与温情融为一体,让观众在旋律中感受人物命运,在节奏中体会故事张力,这正是豫剧伴奏艺术历经百年而不衰的魅力所在。

FAQs

Q1:豫剧《陈妙常》伴奏中,板胡的滑音技巧如何表现人物情感?

A1:板胡的滑音是《陈妙常》伴奏刻画人物的重要手段,例如在陈妙常唱“潘郎他与我情投意合”时,板胡通过上滑音模拟唱腔中的“上扬”语气,表现人物内心的喜悦与羞涩;而在“秋江”离别的悲情段落中,下滑音的运用则模仿叹息声,将人物的不舍与哀愁具象化,滑音的幅度与速度还根据情感强度调整,如强滑音表现激愤,弱滑音表现隐忍,使音乐与人物情感高度统一。

Q2:《陈妙常》“秋江”一景的伴奏如何通过乐器组合营造江景意境?

A2:“秋江”一景的伴奏以“音画结合”为核心:文场中,笛子吹奏出流动的旋律模拟江水潺潺,板胡用连弓与颤音表现波光粼粼;二胡在中低音区铺陈低回的线条,暗示江面的辽阔与离愁的深沉,武场则用“水声锣鼓”(如小锣轻击配合梆子顿音)模拟浪花拍岸,板鼓的“碎点”节奏表现行船的动感,整体上,文场的悠扬与武场的清脆交织,营造出“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的意境,烘托出陈妙常送别潘必正时的孤寂与怅惘。