京剧《十三妹》是中国传统戏曲中的经典剧目,其故事情节并非凭空创作,而是取自清代文康所著的长篇小说《儿女英雄传》,这部小说原署名“燕北闲人”,成书于清道光、咸丰年间(19世纪中叶),全书共五十三回,以“儿女英雄”为核心,通过何玉凤(十三妹)、安骥、张金凤等人的命运交织,展现了晚清社会的世态人情与儒家伦理观念,而京剧《十三妹》则主要撷取了小说前十三回的核心情节,经过戏曲艺术的提炼与改编,成为舞台上久演不衰的代表作。

《儿女英雄传》的作者与创作背景

文康,姓费莫氏,字悔隐,满洲镶红旗人,生平不详,据推测为清代嘉庆、道光年间的官员,曾任理藩院员外郎、徽宁池太广道等职,其出身于官宦世家,熟悉官场生态与市井生活,晚年“欲尽写其胸中蕴蓄以自娱”(《儿女英雄传·序》),遂创作了这部兼具侠义精神与世俗情怀的小说。

《儿女英雄传》的成书背景正值晚清社会动荡、传统价值观受到冲击的时期,文康通过“儿女英雄”的双重叙事,既寄托了对“忠孝节义”等传统美学的坚守,也试图在乱世中构建一个理想化的伦理秩序——书中主人公何玉凤以“侠女”身份践行孝道,安骥以“书生”身份追求功名,张金凤则以“贤妇”身份调和家庭,三者共同构成了“英雄”与“儿女”的统一,反映了作者对传统社会伦理的理想化构想。

小说《儿女英雄传》的核心情节与人物

小说以“安学海遭难”“何玉凤报仇”“十三妹救安骥”“能仁寺脱险”“张金凤联姻”等关键事件为主线,塑造了性格鲜明的人物群像:

- 何玉凤(十三妹):原为官宦之女,父亲何朋被权臣纪献唐陷害致死,她立誓报仇,隐居在青云山紫竹庵,化名“十三妹”,以“飞檐走壁、武艺高强”的侠女形象行侠仗义,她性格刚烈、嫉恶如仇,却也有细腻柔软的一面,对弱者充满同情。

- 安骥:字龙媒,出身书香门第,父亲安学海为官清廉,安骥最初是典型的“纨绔书生”,因赴考途中遇险,被十三妹相救,后经历磨砺,逐渐成熟,最终中举为官,成为“文英雄”。

- 张金凤:出身农家,善良贤淑,在能仁寺被救后,与何玉凤、安骥结为“异姓兄妹”,最终与安骥结为夫妻,以“德”调和家庭关系,是传统“贤妇”形象的代表。

- 邓九公:绿林豪杰,性格豪爽、重情重义,与十三妹亦师亦友,是连接江湖与世俗的重要人物。

小说前十三回集中描写了十三妹的侠义行为:她因安骥之父安学海代纪献唐偿还债务,感其诚信,又见安骥“文弱可欺”,便暗中护送其赴考;途中安骥被贼人掳至能仁寺,十三妹与邓九公联手相救,并促成安骥与张金凤的婚事,为后续情节埋下伏笔。

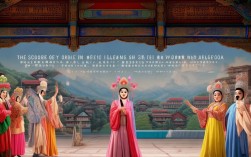

京剧《十三妹》对小说的改编与艺术呈现

京剧作为舞台艺术,对小说情节进行了高度凝练与戏剧化处理,核心聚焦于“十三妹救安骥”这一主线,强化了冲突张力与人物性格,形成了独特的舞台魅力。

情节的精简与集中

京剧《十三妹》通常分为“悦来店”“能仁寺”等折子戏,省略了小说中安学海遭难、何玉凤身世背景的详细铺垫,直接从十三妹在悦来店观察安骥写起,通过“店小二报信”“贼人设计”“十三妹试探”等紧凑情节,迅速将矛盾推向高潮,在“悦来店”一折中,十三妹通过“掷杯”“打店小二”等动作,既展现其武艺高强,又暗示其内心对安骥的复杂情感,节奏明快,冲突集中。

人物形象的舞台化塑造

京剧通过行当分工、唱念做打,将小说中的人物性格转化为可视可感的舞台形象:

- 十三妹:以“刀马旦”应工,融合“武旦”的英气与“闺门旦”的柔美,其扮相为旗装打扮,手持双刀,唱腔以高亢激昂的“西皮流水”“二黄导板”为主,动作刚劲有力(如“趟马”“打出手”),既突出侠女的飒爽,又不失女性的细腻,说英雄”唱段,通过大段念白与唱腔,展现其豪迈胸怀与对“侠义”的理解。

- 安骥:以“小生”应工,初期表现为文弱书生,通过“遇险时的惊慌”“被救后的感激”等表演,形成与十三妹的鲜明对比,为后续的成长转变铺垫。

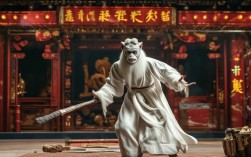

- 邓九公:以“老生”或“净角”应工,性格豪放,念白多用京白,动作夸张(如“捋胡子”“拍桌子”,增添喜剧色彩,是舞台上的“丑角”担当,调和了紧张气氛。

主题的提炼与升华

相较于小说对传统伦理的全面铺陈,京剧更强调“侠义”与“人情”的结合,十三妹的形象从小说中“为父报仇”的单一动机,升华为“锄强扶弱、惩恶扬善”的侠义精神,其与安骥、张金凤的关系也从“伦理秩序的构建”简化为“英雄救美、义结金兰”的世俗情感,更符合戏曲“善恶分明、情感浓烈”的审美特征,通过十三妹最终“放下仇恨、安于家庭”的结局,传递了“侠义归于伦理”的传统价值观,与晚清社会的文化心理相契合。

小说与京剧的异同对比

为更清晰地展现《儿女英雄传》与京剧《十三妹》的关系,可通过下表对比二者的核心差异:

| 对比维度 | 《儿女英雄传》(小说) | 京剧《十三妹》 |

|---|---|---|

| 叙事结构 | 五十三回,多线叙事(何玉凤报仇、安骥成长、官场斗争) | 折子戏,单线叙事(聚焦“救安骥”核心事件) |

| 人物塑造 | 心理描写细腻,性格复杂(如何玉凤的复仇与挣扎) | 行当化表演,性格鲜明(十三妹的“侠”、安骥的“弱”) |

| 主题表达 | 全面呈现儒家伦理(忠孝节义、家庭秩序) | 突出“侠义精神”,简化伦理说教 |

| 艺术手法 | 文言与白话结合,注重细节描写 | 唱念做打结合,强调舞台动作与程式化表演 |

文化影响与传承

《儿女英雄传》作为清代侠义小说的代表,对后世文学、戏曲影响深远,而京剧《十三妹》则通过舞台演绎,使“十三妹”成为家喻户晓的戏曲经典,自清代末期以来,京剧《十三妹》经荀慧生、尚小云、梅兰芳等名角不断打磨,形成了不同流派版本:荀慧生侧重“十三妹的女性柔美”,唱腔婉转;尚小云突出“刚健婀娜”,武打火爆;梅兰芳则融合“文武兼备”,风格典雅,这些版本各具特色,共同丰富了《十三妹》的艺术内涵,使其成为京剧“刀马旦”行当的代表作之一。

《十三妹》的故事还多次被改编为影视剧、话剧等艺术形式,从小说到戏曲,再到现代传媒,“十三妹”的侠义形象始终承载着中国传统文化中对“正义”“善良”“勇敢”的价值追求,成为跨越时代的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:《儿女英雄传》的作者是谁?其创作背景是什么?

A:作者文康,姓费莫氏,字悔隐,满洲镶旗人,生平不详,推测为清代嘉庆、道光年间官员,创作背景为晚清社会动荡时期,作者晚年为“尽写胸中蕴蓄以自娱”,通过小说寄托对传统儒家伦理(忠孝节义)的坚守,试图在乱世中构建理想化的社会秩序。

Q:京剧《十三妹》与其他剧种(如川剧、粤剧)的改编有何不同?

A:京剧《十三妹》以“刀马旦”为核心,强调唱念做打的程式化表演,如“趟马”“打出手”等武打动作,风格刚健与柔美结合;川剧可能更侧重“帮打唱”的方言特色,喜剧色彩更浓;粤剧则融入“南派武打”风格,服饰与音乐更具岭南特色,但各剧种均保留了“十三妹救安骥”的核心情节,只是艺术呈现上因地域文化差异而各有侧重。