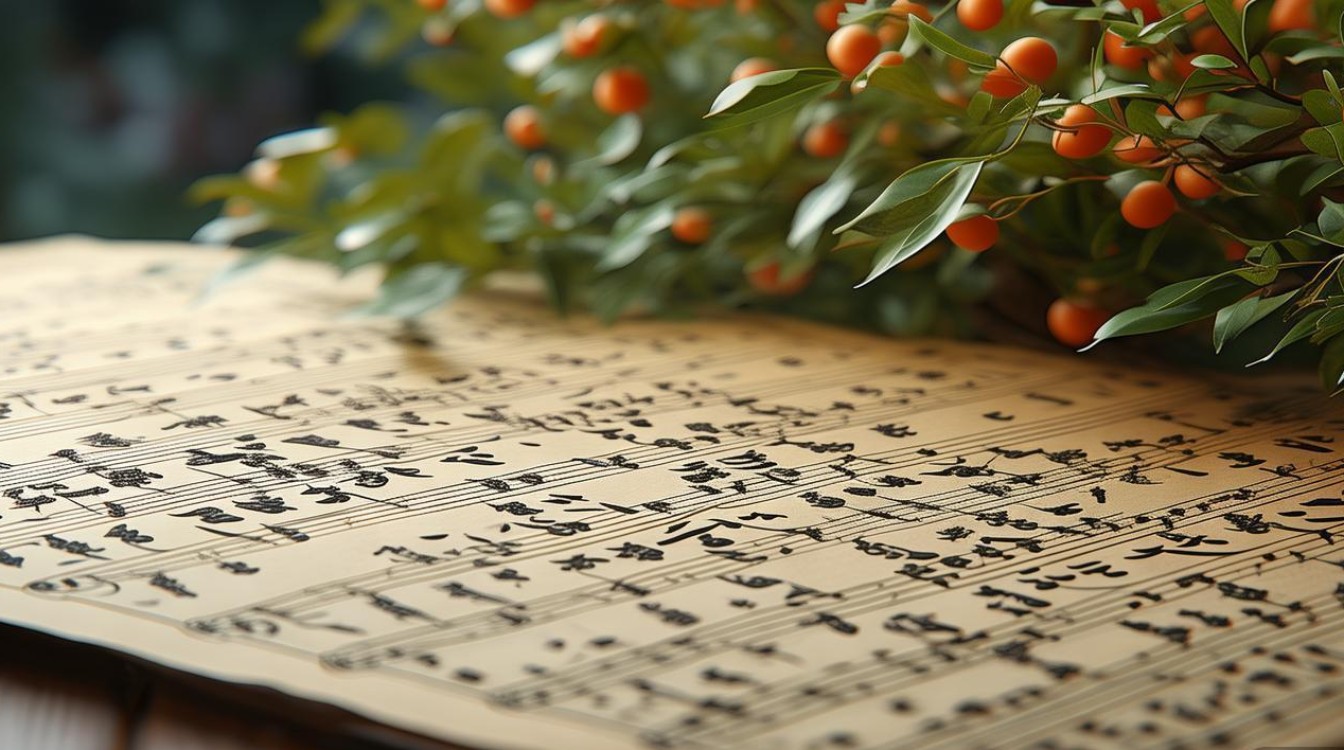

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的唱腔风格深受观众喜爱,而《南国的桔子树》作为一部融合南方风情与中原文化的新编豫剧剧目,其曲谱在保留传统豫剧板式特点的基础上,巧妙融入了江南音乐的柔美婉转,成为展现地域文化交融的典范作品,该剧目曲谱以豫剧“豫西调”为基础,结合剧情中南方桔子树的意象,在旋律线条、节奏变化及伴奏配器上进行了创新,既保留了豫剧“唱、念、做、打”的程式化特点,又通过音乐语言传递出南国风物的细腻情感与革命历史的厚重感。

曲谱的艺术特色与结构分析

《南国的桔子树》曲谱整体结构遵循传统豫剧“开场—慢板—二八板—流水板—垛板—散板—尾声”的板式布局,同时在细节处融入南方音乐元素,形成“刚柔并济”的独特风格,以下从核心板式、旋律特点、配器创新三方面展开分析:

核心板式与情感表达

曲谱以“慢板”开篇,奠定抒情基调,如主角咏叹桔子树“根扎南国土,叶映红日辉”的唱段,采用4/4拍的中速节奏,旋律线条起伏舒缓,豫西调特有的“下五音”唱腔(如“re”“do”“si”“la”“sol”的低音回旋)营造出深沉厚重的情感氛围,辅以附点音符与延音记号,模仿桔子树在风中摇曳的韵律感,随后转入“二八板”,节奏转为2/4拍,速度稍快,通过切分节奏与跳进音程(如“sol”到“mi”的大六度跳进)表现主人公对革命理想的坚定信念,唱词“铁骨铮铮迎风雨,丹心一片照山河”中,“铁骨”“丹心”等关键词的旋律处理采用重音强调,配合梆子的密集敲击,凸显豫剧的阳刚之气。

“流水板”与“垛板”的衔接则推动剧情走向高潮,在表现斗争场景时,流水板的连贯旋律与垛板的短促节奏交替出现,形成“紧拉慢唱”的戏剧张力,如“敌人围困千重山,我自岿然立山巅”唱段,流水板部分以八分音符快速推进,模拟紧张局势,垛板部分转为四分音符与八分音符的组合,通过重复音型(如“do do sol | la la sol”)强化力量感,最后以散板的自由延长音收尾,表现革命者视死如归的豪情。

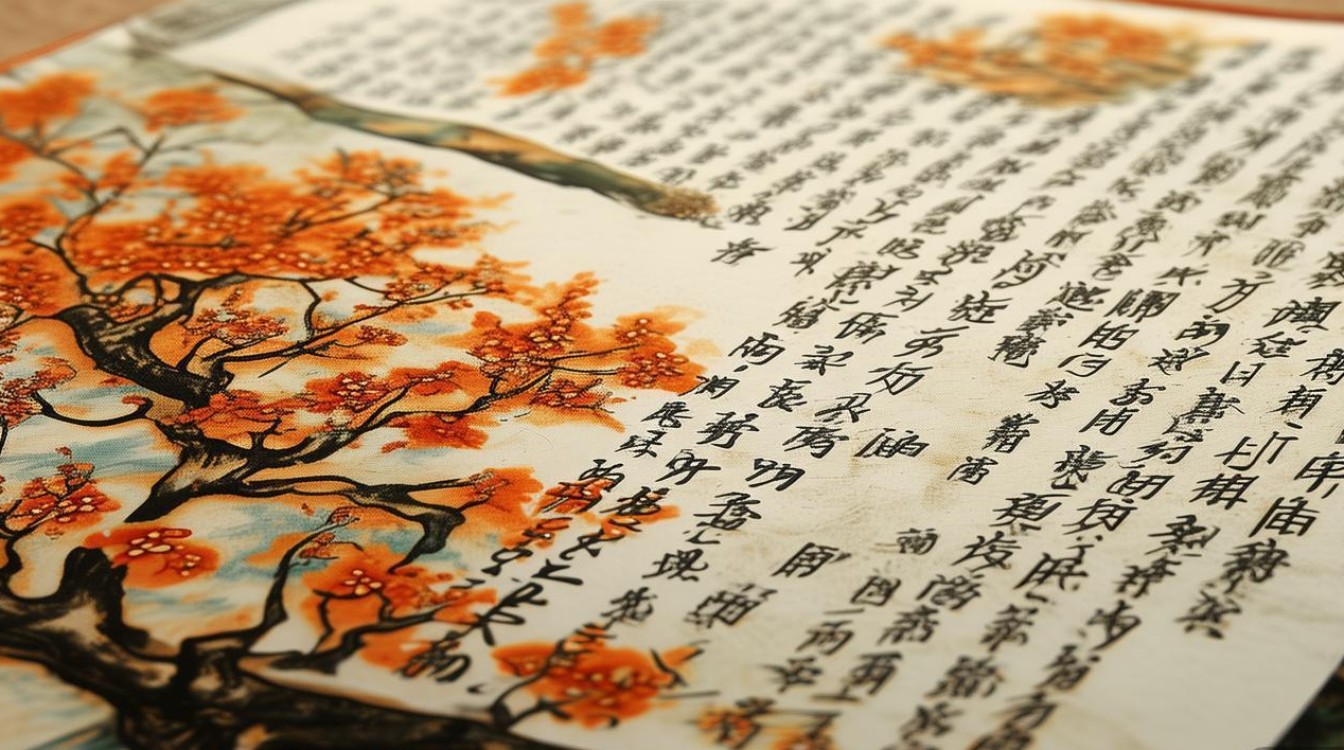

旋律中的南方音乐元素

为贴合“南国”地域特色,曲谱在旋律设计中吸收了江南小调的“五声音阶”(宫、商、角、徵、羽)特点,减少传统豫剧中的“偏音”(变宫、变徵),增加清丽明亮的色彩,例如桔子树开花场景的间奏,采用“sol la do re mi”的五声音阶进行,加入笛与古筝的轮奏,旋律如流水般婉转,与豫剧主唱的粗犷形成对比,在转调处理上,从豫剧常用的E调转向G调,提高调式明亮度,象征南方土地的生机与希望,这种“调式对比”既保留了豫剧的基调,又通过调性变化传递地域差异。

配器与伴奏创新

传统豫剧伴奏以板胡、梆子、笙为主,而《南国的桔子树》曲谱在保留这些“文场武场”核心乐器的基础上,增加了南方特色乐器:如琵琶的轮奏模仿雨打桔叶的沙沙声,二胡的滑音表现枝干的柔韧,竹笛的清音点缀南方山风的灵动,在打击乐运用上,除板鼓、大锣外,加入云锣的泛音,营造“空山新雨后”的意境,使伴奏更具层次感,例如尾声唱段“桔子红遍南国天”,板胡的高亢与古筝的泛音交织,梆子的刚劲与笛子的悠扬互补,形成“金声玉振”的听觉效果,既彰显豫剧的气势,又透出南国的温婉。

曲谱演唱与演奏要点

演唱该剧目需兼顾豫剧的“真声为主、假声为辅”的发声特点与南方唱腔的细腻处理,如慢板唱段需保持胸腔共鸣,咬字“沉、稳、准”,避免过度尖利;二八板中的跳进音程要“脆而有力”,体现豫剧的“硬口”功;而融入南方旋律的段落则需适当增加鼻腔共鸣,使声音“甜而润”,如“桔花香飘千里远”中的“香”“飘”字,采用滑音与颤音结合,模仿江南民歌的“吴侬软语”,演奏方面,板胡的揉弦频率需随情感变化——抒情段落慢揉,斗争段落快揉;梆子的击打节奏在流水板中要“紧而不乱”,垛板中则“顿挫分明”,确保与唱腔的气口同步。

相关问答FAQs

问题1:《南国的桔子树》曲谱是否公开出版?在哪里可以找到完整的曲谱资料?

解答:目前该剧目曲谱尚未正式出版单行本,但部分核心唱段(如慢板“根扎南国土”、二八板“铁骨铮铮迎风雨”)已收录在《新编豫剧唱腔选集》(河南文艺出版社2020年版)中,完整的曲谱可通过以下途径获取:一是河南豫剧院官网的“数字资源库”,提供该剧目的演出音频与简谱片段;二是“中国戏曲曲谱网”注册用户可下载付费完整版曲谱(含总谱与分声部);三是联系河南省文化艺术研究院,该机构保存有该剧目的创作手稿与演出档案,可通过申请查阅获取高清扫描版。

问题2:演唱《南国的桔子树》中的“慢板”唱段时,如何平衡豫剧传统唱腔与南方音乐风格的融合?

解答:平衡两者需从“气、字、情、韵”四方面入手:气息上,豫剧慢板需“沉气丹田”,而南方唱腔讲究“气若游丝”,可采用“缓吸缓呼”法,保持气息平稳连贯;咬字上,豫剧强调“咬字如吐珠”,字头重、字腹满、字尾轻,南方唱腔则需“字头轻咬、字腹延长”,如“桔”字,豫剧唱“jú”(重“j”),南方唱可处理为“jīú”(“i”韵母稍延长),增加柔美感;情感上,以“桔子树”的意象为纽带——革命情节用豫腔的“刚”,抒情段落用南韵的“柔”,通过情绪转换自然过渡;韵味上,在豫剧“脑后音”“腔口”基础上,适当加入江南小调的“小颤音”“滑音”,但需控制在10%以内,避免喧宾夺主,确保豫剧主体风格不被弱化。