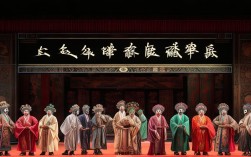

豫剧作为中国北方的重要地方剧种,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和贴近生活的剧情,深受广大观众喜爱,而在豫剧的经典剧目中,“包公戏”始终占据着特殊地位,包公的铁面无私、刚正不阿不仅是戏曲艺术中的经典形象,更成为民间正义与智慧的象征,近年来,为推动传统戏曲的年轻化传播与创新性发展,“豫剧小包公全场戏联播”活动应运而生,通过整合经典剧目、融入现代审美、拓展传播渠道,让这一传统艺术形式焕发出新的生机。

豫剧小包公的艺术特色与文化内涵

“小包公”并非指人物年龄的缩小,而是对包公故事进行儿童化、生活化改编的艺术创新,既保留了传统包公戏的核心精神,又通过贴近儿童的叙事方式和表演形式,拉近了与年轻观众的距离,从艺术特色来看,小包公戏在唱腔设计上保留了豫剧“豫东调”“豫西调”的基本板式,但旋律更加明快流畅,减少了成人戏中高亢拖腔的难度,更适合儿童演员演唱或儿童观众的接受习惯;在表演上,融入了更多肢体语言和互动设计,如“智断偷瓜案”中包公模仿小动物动作查案,“巧解连环谜”中与观众互动寻找线索等,增强了观演趣味性;在服装道具上,既延续了传统包公戏中黑脸、月牙标记、官袍等标志性元素,又加入了色彩更鲜艳、造型更卡通的童趣化设计,如小衙役的虎头帽、案桌上的彩绘卷轴等,视觉上更具亲和力。

从文化内涵看,小包公戏的核心仍是“正义”“智慧”“诚信”等传统美德的传递,与传统包公戏多聚焦“铡美案”“打龙袍”等重大历史案件不同,小包公戏的案件多取材于民间生活,如“谁偷了邻居的南瓜”“谁弄坏了同学的文具”“如何帮助迷路的老奶奶”等,通过小案件传递大道理,让儿童在观剧中潜移默化地理解“明辨是非”“乐于助人”“勇于担当”等价值观,这种“小切口、大主题”的创作思路,既符合儿童的认知特点,也实现了传统戏曲“寓教于乐”的社会功能。

全场戏联播的内容亮点与传播创新

“豫剧小包公全场戏联播”并非单一剧目的简单重复,而是对多个小包公经典剧目的整合与串联,形成了“主题鲜明、情节连贯、风格统一”的系列化呈现,以某次联播活动为例,整场演出共包含《小包公智断偷瓜案》《小包公巧解连环谜》《小包公勇救小喜鹊》三个剧目,分别对应“智慧”“诚信”“勇敢”三个主题,通过“包公微服私访—发现案件—调查取证—真相大白—归纳道理”的统一叙事结构,既保证了故事的完整性,又让观众在连续观剧中感受到包公形象的立体性。

编排上,联播活动注重“传统与现代的融合”。《小包公智断偷瓜案》改编自传统戏曲“公案戏”的框架,但将案件背景设定在现代乡村,加入了“智能手机拍照取证”“无人机巡查”等现代元素,既保留了“微服私访”的传统桥段,又通过科技手段增强了剧情的合理性;《小包公巧解连环谜》则融入了“益智游戏”的互动模式,让观众参与“猜谜题”“找线索”等环节,实现了“观演一体”的沉浸式体验,联播还特别设置了“幕后探班”环节,通过视频短片展示小演员的排练过程、服装道具的制作工艺等,让观众了解戏曲艺术的“台前幕后”,增强了传播的深度。

在传播渠道上,联播活动打破了传统戏曲“进剧场”的单一模式,采用了“线上+线下”联动的方式,线下,通过校园巡演、社区文化广场演出等形式,让小包公戏走进儿童日常生活场景;线上,通过短视频平台、直播平台、教育类APP等渠道,将剧目剪辑成“5分钟精华版”“15分钟互动版”等不同时长的内容,满足不同观众的观看需求,某短视频平台上的“小包公教小朋友辨是非”系列短视频,累计播放量突破千万,成为现象级传播案例,让豫剧小包公的形象从“地方舞台”走向了“全国视野”。

文化传承与时代价值的彰显

“豫剧小包公全场戏联播”的成功,不仅为传统戏曲的传播探索了新路径,更彰显了其在新时代的文化价值,从文化传承的角度看,小包公戏通过儿童化的改编,让豫剧这一非遗项目找到了与年轻观众对话的“密码”,许多孩子在观剧后主动学习豫剧唱段、模仿包公动作,甚至报名参加戏曲培训班,传统戏曲因此“活”在了新一代的生活中,从社会教育的角度看,小包公戏以“儿童视角”解读正义与智慧,为儿童品德教育提供了生动的教材,某小学在开展“戏曲进校园”活动后,班主任发现孩子们在处理同学矛盾时,会主动说“我们要像小包公一样,把事情调查清楚再下上文归纳”,可见其教育效果已渗透到儿童的日常行为中。

小包公戏的联播还带动了相关产业链的发展,围绕小包公形象开发的文创产品(如卡通玩偶、文具、绘本等),既增加了戏曲的经济收益,又让包公文化以更多元的形式融入生活;戏曲主题的研学活动,让孩子们通过体验“勾脸谱”“学唱腔”等环节,深入了解传统文化的魅力,实现了“文化传承+教育实践+产业创新”的多赢局面。

相关问答FAQs

Q1:豫剧小包公戏主要适合哪些观众观看?

A:豫剧小包公戏的受众群体广泛,但核心受众以儿童(3-12岁)及其家庭为主,其童趣化的剧情、明快的唱腔和互动性强的表演,能够吸引儿童的注意力,同时传递正向价值观,对传统戏曲感兴趣的成年戏迷、教育工作者以及希望对孩子进行品德培养的家长,也是小包公戏的重要观众群体,通过“儿童观演+家长陪伴”的模式,小包公戏实现了“老少咸宜”的传播效果。

Q2:小包公戏在改编传统包公戏时,如何平衡“传统”与“创新”?

A:小包公戏的改编遵循“核心精神不变,表现形式创新”的原则,在“传统”层面,保留了包公“铁面无私”“智慧过人”的核心形象,以及豫剧唱腔、念白、表演的基本程式,确保戏曲艺术的“根脉”不变;在“创新”层面,则从题材、叙事、技术、传播四个维度入手:题材上选择贴近儿童生活的“小案件”,叙事上加入互动和现代元素,技术上运用多媒体和科技手段,传播上拓展线上渠道和文创产品,这种“守正创新”的思路,既让传统戏曲保持了文化底蕴,又适应了现代观众的审美需求,实现了传统与时代的有机融合。