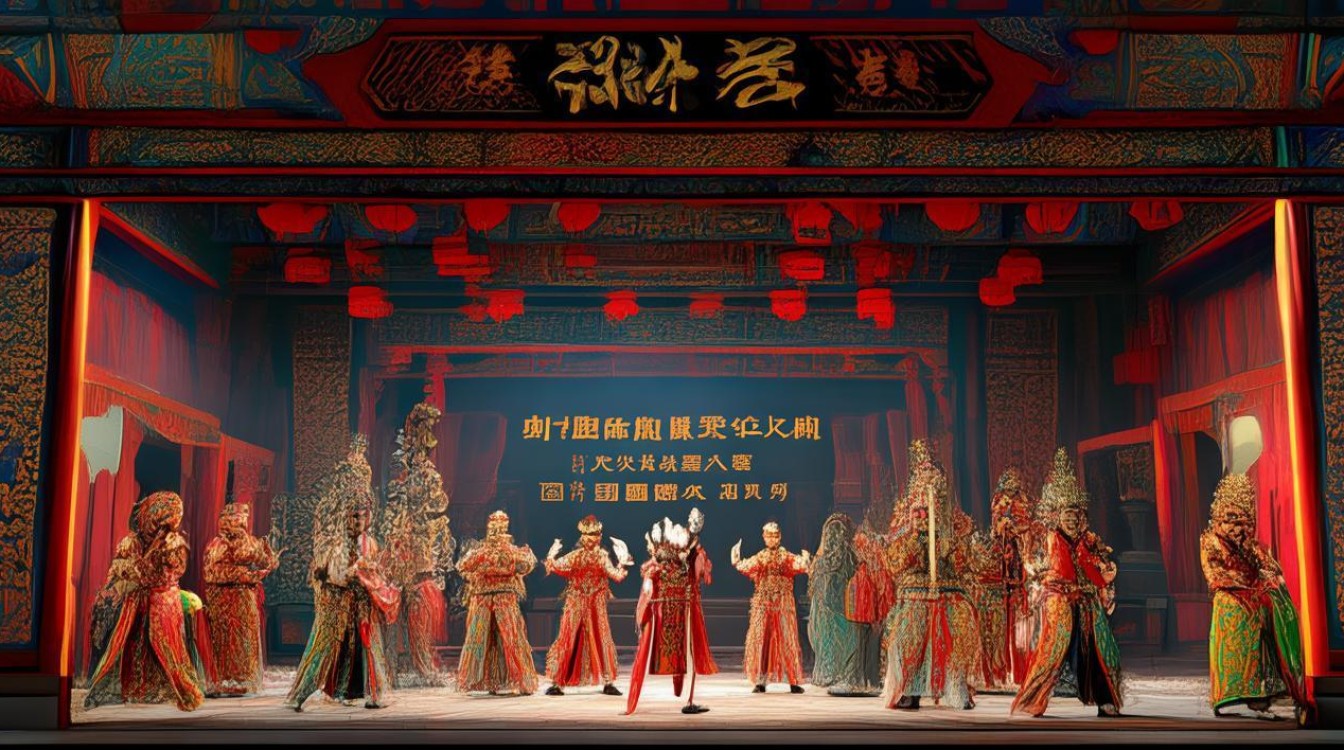

京剧《鹿台恨》取材于商纣王时期的历史传说,以“暴君失国、忠臣殉节”为核心,通过纣王从励精图治到沉迷酒色、残害忠良的蜕变,展现了一个王朝覆灭的必然逻辑,该剧作为传统历史剧的经典,不仅承载着“以史为鉴”的文化内涵,更通过京剧独特的艺术形式,将人物命运的悲怆与王朝兴替的厚重融为一体,成为舞台上经久不衰的警示之作。

历史背景与故事缘起

《鹿台恨》的故事发生于商朝末年,彼时商纣王帝辛初继位时,尚有“资辨捷疾,闻见甚敏”的明君之姿,曾平定东夷叛乱,拓展中原疆域,随着权力稳固,他逐渐沉溺于妲己的美色与奢靡生活,在妲己的怂恿下,修建“鹿台”(供享乐的宫殿)、“酒池肉林”,推行“炮烙之刑”等酷政,导致朝政腐败、民不聊生,剧中以“鹿台”为象征,既是纣王穷奢极欲的见证,也成为王朝崩塌的导火索——当忠臣直言进谏被杀,百姓怨声载道,周武王顺势起兵,牧野一战,商朝六百年基业轰然倒塌,这段历史在《史记》《封神演义》等典籍中多有记载,而《鹿台恨》则通过京剧的程式化表演,将历史叙事转化为极具戏剧冲突的舞台艺术。

剧情梗概:从励精图治到鹿台焚身

全剧以“纣王失德—忠臣死谏—妲己乱政—武王伐纣”为主线,分为四幕展开:

第一幕:继位与初志

纣王登基后,面对商朝内忧外患(东夷叛乱、贵族争权),在首相商容、亚相比干的辅佐下,励精图治,颁布“惠民政策”,赢得朝野赞誉,冀州侯苏护献妲己入朝,纣王初见其美貌,虽心有所动,却在商容劝谏下克制欲望,暂将妲己送入偏宫,这一幕通过纣王的“登基大典”“朝堂议事”等场景,展现其早期的雄心与克制,为后续性格转变埋下伏笔。

第二幕:沉沦与奢靡

妲己入宫后,以“狐媚之术”逐渐迷惑纣王,怂恿其“享乐为重”,纣王开始疏于朝政,日日与妲己在鹿台饮酒作乐,命人搜集奇珍异兽,大兴土木修建鹿台,耗尽国库,忠臣商容、比干多次进谏,反被纣王斥为“迂腐”;梅伯因直言“鹿台劳民伤财”,被妲己提议处以“炮烙之刑”,活活烧死,朝堂之上,忠良或被贬黜,或被杀害,奸臣费仲、尤浑等人把持朝政,百姓赋税加重,饿殍遍野。

第三幕:忠烈与剖心

比干见纣王彻底沉沦,决心以死进谏,他连续三日跪于鹿台下,痛陈商朝危机,纣王却充耳不闻,妲己为铲除比干,谎称“圣人有心有七窍,比干乃圣人,若剖其心可见奇观”,纣王昏聩之下竟命人剖比干之心,比干临死前高呼“商亡矣!”,其悲愤之情震彻天地,这一幕成为全剧情感高潮,展现了忠臣“死谏”的刚烈与王朝末路的苍凉。

第四幕:牧野与鹿台焚

周武王见商朝民心尽失,联合诸侯伐纣,牧野之战中,商军纷纷倒戈,纣王兵败逃回鹿台,妲己见大势已去,自缢身亡;纣王在鹿台上回望六百年江山,悔恨交加,最终举火自焚,鹿台在烈火中化为灰烬,象征着商朝彻底覆灭。

人物塑造:性格命运与时代悲剧

《鹿台恨》的人物塑造极具典型性,每个人物都成为时代洪流中的缩影:

| 人物 | 性格特点 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 纣王 | 早期英明,后期昏聩;刚愎自用,沉迷权力与美色 | “明君”与“暴君”的身份撕裂,最终被欲望吞噬 |

| 妲己 | 妖媚狠毒,工于心计;既是权谋的操纵者,也是纣王沉沦的催化剂 | 以“情”惑主,以“权”乱政,成为商朝灭亡的直接推手 |

| 比干 | 忠贞刚烈,勇于死谏;以“社稷为重”,不计个人生死 | 忠臣与昏君的对抗,理想与现实的碰撞 |

| 武王 | 仁德爱民,顺天应人;以“吊民伐罪”为旗号,建立新秩序 | 革命者与旧王朝的博弈,体现“得道多助”的历史规律 |

纣王的转变是全剧的核心:他从“励精图治”到“酒池肉林”,不仅是个人道德的沦丧,更是权力异化的必然——当失去制约的权力与欲望结合,再英明的君主也会沦为暴君,比干的“剖心”则是对“忠义”的极致诠释:他的死不仅是个人悲剧,更是整个忠良集团的缩影,揭示了“昏君当道,良臣难全”的时代悲哀。

艺术特色:程式化表演与悲剧张力

作为京剧传统剧目,《鹿台恨》充分体现了京剧“唱念做打”的综合艺术:

- 唱腔设计:纣王的唱腔早期以“西皮导板”“原板”为主,表现其雄心壮志;后期转为“二黄慢板”“反二黄”,旋律低沉,凸显其昏聩悔恨;比干的唱腔多用“高拨子”“碰板”,苍劲悲凉,如“劝君王听臣奏一本”唱段,字字泣血,展现忠臣的悲愤。

- 念白与做派:妲己的念白娇媚中带狠毒,配合“水袖”“台步”的狐媚动作,凸显其妖艳;纣王的“暴怒戏”通过“甩袖”“拍案”“髯口功”等程式化表演,表现其残暴;比干“剖心”前“甩发”“跪步”等动作,将忠臣的刚烈与绝望演绎得淋漓尽致。

- 舞台美术:布景以“鹿台”为核心,通过旋转舞台展现鹿台的奢华与破败;服装上,纣王的龙袍从明黄到暗红,暗示其从明君到暴君的转变;妲己的服饰从素雅到华丽,体现其从“妃子”到“祸水”的身份蜕变。

主题思想:以史为鉴的警世价值

《鹿台恨》通过商纣王亡国的故事,揭示了“水能载舟,亦能覆舟”的治国真理:统治者若沉迷享乐、残害忠良、失去民心,终将走向灭亡,剧中“鹿台”不仅是物质奢靡的象征,更是精神腐化的隐喻——当权力与欲望结合,再坚固的王朝也会在烈火中崩塌,比干等忠臣的“死谏”,展现了儒家“舍生取义”的价值观,与纣王的“昏聩”形成鲜明对比,警示后人“明君贤臣,方得天下”。

相关问答FAQs

Q1:《鹿台恨》中的妲己是纯粹的妖妃吗?

A1:传统演绎中妲常被塑造成“狐狸精”附体的妖妃,但《鹿台恨》更侧重其“人性”与“政治性”,她并非单纯以“美色惑主”,而是利用纣王的权力欲望,通过权谋乱政——她怂恿纣王修建鹿台、残害忠臣,既是个人野心的体现,也是商朝末期贵族集团腐朽的缩影,这种塑造避免了“妖魔化”的简单叙事,更深刻揭示了“人祸”比“天灾”更致命的历史教训。

Q2:比干“剖心”的情节有何历史依据与象征意义?

A2:“剖心”情节虽在《史记》中仅载“比干曰:‘吾闻圣人之心有七窍,剖视之’”,未明确记载纣王真剖其心,但《封神演义》等文学作品将其戏剧化。《鹿台恨》借鉴这一情节,象征比干“赤胆忠心”被“昏聩权力”摧毁——他掏出的不仅是“七窍玲珑心”,更是对商朝的“忠贞”与对“天道”的坚守,这一情节以极端的艺术手法,强化了“忠良不遇明君”的悲剧性,也成为京剧舞台上极具震撼力的经典场面。