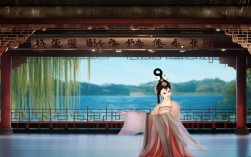

京剧艺术作为中国国粹,承载着深厚的文化底蕴与审美追求,而程派作为京剧中的重要流派,以其幽咽婉转的唱腔、细腻深沉的表演风格独树一帜,李国静作为程派传人的杰出代表,其主演的《西施》更是将程派艺术的精髓与古典人物的神韵完美融合,成为当代京剧舞台上的经典之作。

李国静自幼受家庭熏陶,酷爱京剧,后考入上海戏曲学校,师从程派名家赵荣琛、王吟秋,深得程派艺术真谛,她嗓音甜润中透着刚劲,行腔讲究“脑后音”“擞音”的运用,高低音转换自如,既有程派幽咽曲折的韵味,又不失现代审美的通透感,在《西施》一剧中,她将程派“声、情、形、美”的表演理念贯穿始终,塑造了一个既有家国大义又饱含儿女柔情的西施形象,让观众在京剧的程式化表演中感受到鲜活的人物生命力。

《西施》取材于“卧薪尝胆”的历史典故,以西施从浣纱女到吴王妃,最终归隐的悲剧命运为主线,展现了个人命运与国家兴衰的交织,全剧以“浣纱”“入吴”“思乡”“归隐”等关键情节串联,李国静的表演在每个阶段都精准把握了西施的内心变化,层次分明,情感递进,在“浣纱”一场中,她以轻盈的身段、水袖的翻飞,配合[南梆子]唱腔“水殿风来秋气满,月照纱窗恨未眠”,将西施初识家国之痛时的迷茫与忧郁表现得淋漓尽致,此时的唱腔处理上,她运用程派特有的“擞音”和“气口”,让每个字如珠玉般跌宕,既有少女的天真,又暗藏命运的伏笔。

进入“入吴”情节后,西施的身份从平民沦为政治工具,李国静的表演转向内敛与隐忍,在“献舞”一场中,她通过眼神的微妙变化——时而低眉顺从,时而暗藏锋芒,配合“卧鱼”“鹞子翻身”等程式动作,将西施在吴王夫差面前的强颜欢笑与内心煎熬融为一体,此时的唱腔转为[西皮流水],节奏加快却字字清晰,尤其是“恨无端烽火起干戈,弱女子身负家国仇”的唱段,她通过“脑后音”的爆发,将西施压抑多年的情感喷涌而出,既有对命运的控诉,也有对家国的深沉眷恋,让观众感受到人物内心的撕裂感。

李国静对程派表演的突破,还体现在对传统程式的现代化处理上,例如在“思乡”一场中,传统表演多以静态的“指月”“望乡”动作表现思乡之情,而她则融入了现代舞蹈的元素,让水袖的运用更具流动性:时而如流水般蜿蜒,时而如乱麻般缠绕,配合[反二黄]唱腔“思故乡苎萝村山水依旧,忆爹娘泪沾襟欲语还休”,将西施对故土的思念、对亲人的愧疚以及对自身命运的迷茫,通过身段与唱腔的完美结合,呈现出一种“无声胜有声”的艺术效果,这种既尊重传统又勇于创新的处理,让《西施》在程派经典剧目中焕发出新的生命力。

除了表演上的精湛,李国静对人物心理的深度挖掘也是《西施》成功的关键,她没有将西施塑造成一个简单的“红颜祸水”或“爱国工具”,而是展现了她在历史洪流中的挣扎与觉醒,在“归隐”一场中,当吴国灭亡、越王勾践露出真面目时,西施的内心从复国的狂热转为幻灭,李国静通过苍凉沉郁的[二黄慢板]“看今朝越宫里笙歌依旧,叹红颜成祸水谁问缘由”,唱腔中带着一丝颤抖,眼神中透着看透世事的悲凉,将西施对权力游戏的失望、对自身价值的迷茫,以及对自由的渴望,表现得入木三分,这种对人物复杂性的刻画,让西施这一古典形象在当代观众中产生了强烈的共鸣。

李国静的《西施》不仅是对程派艺术的传承,更是对京剧现代性探索的实践,她以深厚的传统功底为基础,结合当代观众的审美需求,在唱腔、身段、人物塑造等方面进行了创新,让这部传统剧目在舞台上历久弥新,正如戏剧评论家所言:“李国静的西施,既有程派艺术的‘魂’,又有当代京剧的‘形’,她在传统与现代之间找到了完美的平衡点。”

为了让观众更清晰地理解李国静在《西施》中的程派艺术特色,以下通过表格对比展示程派传统表演与李国静创新处理的异同:

| 表现维度 | 传统程派表演特点 | 李国静在《西施》中的创新处理 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 唱腔 | 以“幽咽曲折”为主,强调“脑后音”的深沉 | 在传统基础上融入现代音乐元素,如“卧鱼”动作时加入气声处理 | 既保留程派韵味,又增强情感层次感 |

| 身段 | 程式化动作严谨,如“云手”“踏步”等 | 结合舞蹈元素,让水袖动作更具流动性,如“思乡”中的“绕袖” | 动作更符合人物内心,增强视觉美感 |

| 人物塑造 | 偏重“忠贞”“悲情”等单一特质 | 深挖人物复杂性,展现西施的迷茫、觉醒与幻灭 | 形象更立体,引发当代观众共鸣 |

相关问答FAQs

Q1:李国静的程派西施与其他流派的西施相比,有何独特之处?

A1:与其他流派(如梅派的雍容华贵、荀派的活泼灵动)相比,李国静的程派西施更侧重“幽咽中的力量”,程派唱腔的“脑后音”和擞音,让西施的情感表达更显深沉内敛,如“思乡”一场中,她没有用高亢的唱腔表现悲痛,而是通过低回婉转的“反二黄”,将思念与压抑融入气声,形成“无声处的惊雷”,她在身段上弱化了程式的“棱角”,融入更多现代舞蹈的柔美,让西施的悲剧性更具当代审美张力。

Q2:李国静在《西施》中,如何通过细节表演展现西施的心理变化?

A2:李国静擅长通过“微表情”和“小动作”刻画人物心理,入吴”时,她通过眼神的快速闪烁(从惊恐到强作镇定)和手指的轻微颤抖(握紧又松开水袖),表现西施面对吴王时的恐惧与伪装;“归隐”一场中,她以缓慢的“踉跄”步履和突然停滞的“凝视”,表现西施对越王勾践的幻灭与对命运的释然,这些细节让西施的心理变化细腻可感,避免了脸谱化的表演。