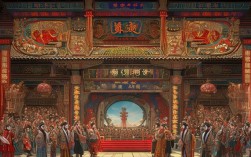

豫剧《王莽赶刘秀》作为传统袍带戏的经典之作,以新莽末年刘秀起兵推翻王莽的历史为背景,通过“赶”与“逃”的戏剧冲突,展现了乱世中的忠奸较量、英雄崛起与民心向背,作为豫剧“十大传统戏”之一,该剧以跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧声腔特色,深受观众喜爱,至今仍在舞台上久演不衰。

剧情梗概:乱世烽烟中的“赶”与“逃”

故事始于西汉末年,外戚王莽篡汉称帝,建立新朝,暴政苛敛导致民不聊生,南阳豪强刘秀(后为汉光武帝)胸怀大志,联合兄长刘縯起兵反莽,拉开“昆阳之战”的序幕,王莽视刘秀为心腹大患,亲率大军追剿,由此展开“王莽赶刘秀”的核心情节,剧中既有“三搜南阳”“白水村脱险”等紧张刺激的追杀场面,也有“邓禹献计”“姚期救主”等智勇交锋的桥段;既有刘秀逃亡途中的狼狈与隐忍,也有王莽刚愎自用、众叛亲离的无奈,刘秀积蓄力量,在昆阳以少胜多大败王莽,奠定东汉基业,而王莽也在渐台兵败被杀,落得身死国灭的下场,全剧以“赶”为线,串联起政治博弈、战争风云与儿女情长,既有历史的厚重感,又不乏戏曲的传奇色彩。

人物塑造:立体鲜活的历史群像

剧中人物塑造突破了“脸谱化”局限,展现出复杂的人性,王莽并非单纯的“奸臣”,而是有谋略却多疑、有野心却失民心的枭雄,其唱腔以豫剧花脸的“炸音”为主,如在“登基”一场中,通过高亢激越的【二八板】展现其不可一世的威严,而在“兵败渐台”时,又转为苍凉悲壮的【慢板】,暴露其内心的恐慌与绝望,凸显人物的多面性,刘秀则被塑造成“仁君”典范:既有“骑牛上阵”的草莽英气,又有“推心置腹”的领袖胸怀,小生行当的“文武兼备”在其身上体现得淋漓尽致——逃亡时用“甩发”表现狼狈,作战时用“靠旗”“翎子”展现英武,唱腔上以“豫东调”的明朗高亢为主,如“劝莽王”唱段,既劝降王莽,又彰显以德报怨的胸襟,配角同样出彩:阴丽华的贤淑坚韧(青衣唱腔温婉细腻)、马武的勇猛直率(武生开打火爆激烈)、邓禹的足智多谋(老生念白沉稳大气),共同构成了乱世英雄的群像。

艺术特色:豫剧声腔与程式美学的融合

《王莽赶刘秀》充分展现了豫剧“文武戏并重、唱做打结合”的艺术特色,在唱腔设计上,根据人物身份与情境灵活运用不同板式:王莽的唱腔以【花脸】的“铜锤”风格为主,雄浑有力;刘秀则以【小生】的“二本腔”为主,刚柔并济;阴丽华的【青衣】唱腔则多用【慢板】【二八板】,婉转抒情,武打场面更是全剧亮点,“马武闯营”中,演员通过“窜毛”“抢背”“枪下场”等技巧,营造出千军万马的紧张感;“三请姚期”中,则通过“对唱”“身段”展现文臣武将的智勇交锋,服装道具也极具豫剧特色:王莽的黑蟒袍、玉带凸显其帝王威严,刘秀的箭衣、软靠展现其武将身份,而“刘秀骑牛”“王莽登基”等道具设计,既贴近历史,又增强了舞台的象征意味,以下为剧中经典场次及艺术特点梳理:

| 经典场次 | 主要情节 | 艺术表现 |

|---|---|---|

| 三搜南阳 | 王莽三次搜捕刘秀 | 花脸与老生的对唱,念白节奏紧凑,配合“搜城”的群体调度,营造紧张氛围 |

| 白水村认母 | 刘秀逃亡中与失散母亲相认 | 青衣与老生的对唱,【慢板】表现母子悲情,身段设计(如“跪步”)增强感染力 |

| 昆阳之战 | 刘秀三千精兵大破王莽百万大军 | 武打群戏,运用“翻打”“档子”等技巧,战鼓、号子声配合,展现宏大战争场面 |

| 渐台兵败 | 王莽走投无路被杀 | 花脸唱腔转为【哭腔】,身段踉跄,配合“甩发”“跪地”等动作,凸显悲剧色彩 |

相关问答FAQs

Q1:《王莽赶刘秀》在豫剧中为何能经久不衰?

A1:该剧的持久生命力源于三方面:一是历史题材的共鸣感,以“正义战胜邪恶”为核心,契合观众的价值认同;二是艺术形式的丰富性,集唱、念、做、打于一体,既有文戏的细腻,又有武戏的热闹,满足不同观众审美;三是人物塑造的立体化,王莽与刘秀均非“非黑即白”,其性格矛盾与命运起伏引发观众思考,使经典剧目常演常新。

Q2:剧中刘秀的形象与历史真实有何差异?

A2:历史上的刘秀是“光武中兴”的开国皇帝,以“柔道治国”著称,兼具军事谋略与政治智慧,剧中对其形象进行了艺术加工:一是强化了“仁德”特质,如增加“劝莽王”“不杀降卒”等情节,突出其“以德服人”;二是弱化了早期“畏战”史实(如昆阳之战前刘秀曾犹豫),塑造其“临危受命”的英雄形象;三是增加了与阴丽华的爱情线,使其更具人情味,这些改编虽与历史细节有出入,却更符合戏曲“善恶分明”“英雄传奇”的审美传统,使人物更易被观众接受。