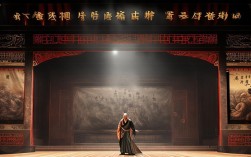

戏曲艺术作为中国传统文化的重要载体,其表演体系融合了唱、念、做、打等多种元素,而在这其中,打击乐作为“戏曲之魂”,始终掌控着舞台的节奏与情绪,在戏曲打击乐的诸多乐器中,“缶”虽不如板鼓、大锣那般广为人知,却以其独特的音色与功能,构成了戏曲表演中不可或缺的“三缶口”——即“缶器之制”“缶技之要”“缶韵之神”,三者共同构筑起戏曲舞台的节奏基石与情感脉络。

缶器之制:形制为基,音韵为魂

“缶”作为古老的打击乐器,其历史可追溯至先秦时期,《诗经·陈风》中“坎其击缶,宛丘之道”便已记载了其击奏场景,在戏曲发展中,缶的形制逐渐规范化,成为兼具实用性与艺术性的舞台乐器,从材质来看,戏曲缶多以陶土烧制或木质为胎,外饰以朱漆或彩绘,鼓面直径多在30-50厘米之间,深约20-30厘米,底部略收,形成“上宽下窄”的腔体结构,这种形制设计使得缶在击奏时能发出低沉浑厚、余音悠扬的音色,既能沉稳托底,又能通过力度变化呈现丰富的层次。

不同剧种对缶的形制与使用亦有差异,以京剧为例,其伴奏中的“陶缶”多为特制,鼓面蒙以牛皮或蟒皮,音色较陶制缶更为明亮,适合配合武戏的激烈节奏;而昆曲中的“缶”则更保留古朴质感,常用于文戏的抒情段落,如《牡丹亭》中“游园”一折,缶的轻击声如低语,与杜丽娘的婉转唱腔相得益彰,缶的演奏方式亦因剧种而异:梆子戏中多用单槌击奏,节奏明快;秦腔则常以双槌交替,形成“咚咚锵”的密集音型,渲染苍凉激越的地域风情。

为更直观展现不同剧种缶器的特点,可参考下表:

| 剧种 | 缶器材质 | 鼓面直径(厘米) | 音色特点 | 典型使用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 木质蒙牛皮 | 35-45 | 明亮沉稳 | 武戏开打、人物出场 |

| 昆曲 | 陶土素胎 | 30-40 | 古朴悠远 | 文戏抒情、梦境场景 |

| 秦腔 | 陶土彩绘 | 40-50 | 高亢苍凉 | 悲情段落、激烈冲突 |

| 川剧 | 竹胎蒙布 | 25-35 | 清脆灵动 | 变脸、绝活表演的节奏转换 |

缶技之要:以技传情,以韵动人

“三缶口”中的“缶技之要”,指的是演奏者通过规范的击奏技巧与节奏处理,赋予缶器以表现力的核心能力,戏曲打击乐讲究“慢则稳,快则清,轻则飘,重则沉”,而缶的演奏技巧正是在这一原则下,形成了一套独特的技法体系。

“击法之变”,缶的击奏方式主要包括“单击”“双击”“滚击”“边击”四种。“单击”以单槌轻击鼓心,音色清透,多用于唱腔的起始或念白的间歇,如京剧《空城计》中诸葛亮抚琴前的缶声,单击三下,营造出“万籁俱寂”的氛围;“双击”则以双槌交替击打鼓面与鼓边,形成“咚—哒”的复合音色,常用于表现人物的矛盾心理,如《野猪林》中林冲被逼上梁山时的内心挣扎,双击节奏由缓至急,外化其情绪起伏;“滚击”则是通过快速连续单击,形成“如珠落盘”的密集音型,多用于武戏的打斗场面,如《三岔口》的夜间厮杀,滚击声与翻腾动作同步,增强紧张感;“边击”以槌击缶口或侧壁,发出“嗒嗒”的脆响,常用于喜剧或诙谐场景,如《七品芝麻官》中县官的念白配合边击,凸显其滑稽形象。

“节奏之律”,戏曲节奏以“板眼”为核心,缶作为“底鼓”乐器,需严格遵循“一板三眼”“有板无眼”等板式变化,确保唱、念、做、打的统一,西皮流水板的“有板无眼”,缶需以均匀的“咚咚”声贯穿始终,速度约为每分钟120拍,为演员的快节奏念白或身段提供稳定的节奏支撑;而二黄慢板的“一板三眼”,缶则在板(强拍)、头眼(次强拍)、中眼(弱拍)、末眼(次弱拍)上击出轻重变化,如“板重眼轻中次之”,通过力度对比凸显唱腔的婉转起伏,缶还需与板鼓、大锣等乐器形成“呼应式”节奏,如板鼓领奏“八大仓”,缶则以“咚”收尾,形成“前呼后应”的韵律感,确保乐队整体的协调性。

缶韵之神:以器载道,以声塑境

“三缶口”的最高境界在于“缶韵之神”,即通过缶的音色与节奏,传递戏曲的内在精神,塑造舞台的艺术意境,戏曲艺术讲究“虚实相生”,缶的“无声之韵”与“有声之响”共同构建起“此时无声胜有声”的审美空间。

在人物塑造上,缶的节奏与音色能精准外化人物的内心世界,如京剧《霸王别姬》中,项羽被困垓下时,缶以低沉的“咚咚”重击,配合“力拔山兮气盖世”的唱腔,既表现其英雄末路的悲怆,又暗合“四面楚歌”的苍凉;而虞姬自刎前,缶以轻缓的单击,如叹息般渐弱,暗示其生命的终结,引发观众的情感共鸣。

在气氛渲染上,缶能通过节奏变化营造多样的舞台意境,喜庆场景中,如《龙凤呈祥》中的“洞房”一折,缶以明快的“咚咚锵”节奏,配合唢呐的高亢,渲染热闹欢腾的氛围;悲情段落中,如《窦娥冤》的“刑场”一折,缶以缓慢的滚击,如泣如诉,凸显窦娥的冤屈与悲愤;而在神话剧中,如《天女散花》的“云路”一折,缶以空灵的边击,模拟云雾缭绕的仙境,增强舞台的奇幻色彩。

在文化表达上,缶承载着中国传统“礼乐”文化的精神内核,戏曲中的“缶声”不仅是节奏的载体,更是“礼”的象征——如帝王出场时的“三通缶”,象征威严与秩序;文人雅集时的“缶伴琴声”,象征清雅与高洁,这种“以声载道”的表达,使缶超越了乐器的功能,成为戏曲文化精神的物质载体。

相关问答FAQs

问:戏曲三缶口与锣鼓经是什么关系?

答:锣鼓经是戏曲打击乐的符号化记谱体系,用“仓、台、八大、乙”等拟声字记录乐器的击奏方式与节奏组合;而“三缶口”是锣鼓经中缶演奏的核心规范,包括缶的形制选择、击奏技巧与节奏处理,可以说,锣鼓经是“三缶口”的理论指导,而“三缶口”是锣鼓经在缶器上的具体实践,锣鼓经中的“仓才仓才”,需通过缶的单击(仓)与大锣的配合(才)来实现,而“三缶口”中的“击法之变”与“节奏之律”,则确保这一锣鼓经能准确传递出或激烈或抒情的情绪。

问:为什么说“三缶口”是戏曲表演的“骨架”?

答:“三缶口”通过节奏控制、情绪渲染与意境构建,为戏曲表演提供了稳定的结构支撑,从技术层面看,缶的节奏是“板眼”体系的基础,确保唱、念、做、打的同步与协调,如演员的身段动作需严格跟随缶的节奏点,才能做到“合辙押韵”;从艺术层面看,缶的音色与情绪表达能引导观众的理解与共鸣,如悲情段落中的缶声,能强化戏剧冲突,推动剧情发展;从文化层面看,“三缶口”承载的“礼乐”精神,使戏曲表演具有了深厚的文化底蕴。“三缶口”既是戏曲表演的“技术骨架”,也是“文化骨架”,支撑起戏曲艺术的完整体系。