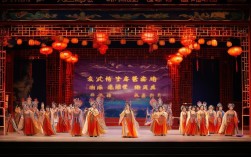

中国戏曲大会作为一档大型戏曲文化竞演节目,自开播以来便以“普及戏曲知识、传承传统文化”为宗旨,通过多元形式展现中国戏曲的魅力,越剧经典剧目《断桥》的呈现,不仅让观众领略到越剧“柔美婉约、情真意切”的艺术特色,更成为连接传统戏曲与现代观众的重要桥梁。《断桥》取材于中国四大民间传说之一的《白蛇传》,讲述了白娘子被镇压雷峰塔后,许仙至塔祭拜,小青怒斥许仙薄情,断桥边三人重逢,白娘子悲愤交加后释然,与小青离去的感人故事,在《中国戏曲大会》的舞台上,这一剧目通过选手演绎、专家解读、互动体验等方式,被赋予了新的生命力。

《断桥》的艺术魅力首先体现在其剧种特色上,作为越剧的代表性剧目,它充分展现了越剧“以情带声、声情并茂”的演唱特点,越剧的唱腔如行云流水,既有“四工调”的明快,也有“尺调板式”的深沉,尤其在表现白娘子复杂内心时,唱腔的婉转细腻与情感的跌宕起伏完美融合,白娘子“小青妹且慢举龙泉宝剑”的经典唱段,通过“弦下腔”的运用,将悲愤、委屈、不舍等情绪层层递进地展现,让观众仿佛身临其境,表演上,《断桥》讲究“手眼身法步”的协调统一:白娘子手持水袖,通过“甩、抛、扬”等动作表现内心的波动;小青作为武旦角色,身段利落,眼神凌厉,与白娘子的柔美形成鲜明对比;许仙的表演则侧重于“文生”的儒雅与懦弱,通过细微的肢体语言展现其矛盾心理,在舞台呈现上,《断桥》虽场景简单,但“一桌二椅”的虚拟布景配合灯光、音效的烘托,营造出西湖烟雨朦胧的氛围,让观众在虚实之间感受戏曲的写意之美。

在《中国戏曲大会》中,《断桥》的呈现并非简单的剧目复刻,而是通过“竞技+科普”的创新形式,让观众在欣赏表演的同时深入了解戏曲文化,节目设置了“经典剧目重现”“戏曲知识问答”“名家示范”等环节,选手们在演绎《断桥》片段时,不仅要展现唱念做打的功底,还需理解人物情感与戏曲程式的内涵,有选手在演绎白娘子“断桥重逢”时,专家会点评其“水袖运用是否贴合人物心境”——当白娘子见到许仙,水袖的“掩面”动作应表现“欲言又止”的委屈,而非简单的遮挡;小青的“亮相”需突出“怒其不争”的愤慨,眼神要锐利如刀,节目还通过“慢动作回放”“细节拆解”等方式,让观众看清戏曲表演中的“门道”:如许仙“颤指”动作表现惊慌,白娘子“碎步”表现步履蹒跚,这些程式化的动作背后,是戏曲演员对生活的提炼与艺术的升华,更值得一提的是,节目邀请了越剧名家现场指导,如茅威涛、陈飞等,她们通过示范讲解,让观众明白“为什么《断桥》能成为越剧经典”——因为它不仅是一个爱情故事,更承载了民间对“忠贞反抗”的赞美,对“人性复杂”的探讨,这种文化内核让剧目超越时代,历久弥新。

《断桥》在《中国戏曲大会》中的传播,也体现了戏曲“守正创新”的当代意义,节目严格遵循传统剧目的艺术规范,保留经典唱段与表演程式,确保戏曲的“原汁原味”;通过现代化的舞台呈现与互动形式,让年轻观众更容易接受,节目曾用“戏曲+现代舞”的方式重新编排《断桥》片段,将越剧的水袖与现代舞的肢体语言结合,既保留了白娘子“柔美”的形象,又增强了视觉冲击力;在“观众投票”环节,设置“你心中的断桥瞬间”评选,让观众通过投票选出最打动自己的表演片段,这种参与感拉近了戏曲与观众的距离,正如《中国戏曲大会》的宗旨所言:“让戏曲活起来”,《断桥》的呈现正是这一理念的生动实践——它让观众看到,戏曲并非“老古董”,而是充满生命力、能够与现代情感共鸣的艺术形式。

相关问答FAQs

问:越剧《断桥》与其他剧种(如京剧、川剧)的《断桥》相比,艺术特色有何不同?

答:越剧《断桥》以“柔美婉约”为核心,唱腔细腻抒情,表演侧重内心戏,如白娘子的悲愤与释然通过水袖、眼神等细腻动作展现,情感表达“哀而不伤”;京剧《断桥》则更重“做派”,如程派唱腔的苍劲高亢,武打场面激烈,小青的“趟马”“亮相”等动作更具张力,整体风格“悲壮激昂”;川剧《断桥》融入“变脸”“滚灯”等绝活,通过夸张的表演与脸谱变化表现人物情绪,更具地方民俗特色,风格“诙谐中见悲情”,三者虽同源,但因剧种审美差异,呈现出不同的艺术风貌。

问:《中国戏曲大会》如何通过《断桥》的呈现吸引年轻观众?

答:节目主要通过“创新形式”与“情感共鸣”吸引年轻观众:一是“戏曲现代化表达”,如用“AR技术”还原西湖断桥场景,让虚拟实景与演员表演结合,增强视觉沉浸感;二是“互动体验设计”,设置“戏曲身段挑战”,让观众模仿水袖动作、学习经典唱腔,降低戏曲的“距离感”;三是“年轻化解读”,专家用“爱情观”“人性矛盾”等现代视角解读剧情,如将白娘子与许仙的冲突类比“现实中的信任危机”,引发年轻观众情感共鸣,节目还邀请年轻选手参与演绎,他们用青春活力诠释经典,让《断桥》在年轻群体中“破圈”传播。