豫剧电影《山里的汉子》作为近年来戏曲电影领域的创新之作,其艺术魅力与思想深度的背后,离不开导演的精心雕琢,导演张忠深耕影视与戏曲领域三十余载,既深谙豫剧这一传统艺术形式的精髓,又具备现代电影语言的驾驭能力,他以“守正创新”为创作核心,将山乡巨变的时代命题与豫剧的乡土气质巧妙融合,让这部作品既保留了戏曲的“根”,又焕发出电影的新生。

张导的导演生涯始于舞台,早年执导的豫剧《穆桂英挂帅》《花木兰》等经典剧目,奠定了他对戏曲节奏、人物塑造的扎实功底,转向电影创作后,他始终致力于“戏曲电影化”与“电影戏曲化”的双向探索,认为戏曲电影不应是舞台的简单记录,而应通过电影思维重构叙事空间,让观众在视听体验中感受戏曲的灵魂,在《山里的汉子》中,这种理念贯穿始终——他既保留了豫剧高亢激昂的唱腔、程式化的身段,又运用电影的特写、蒙太奇等手法,强化了人物情感的细腻表达,让“舞台上的戏”变成了“镜头中的诗”。

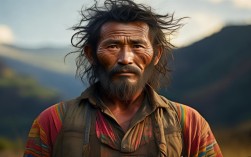

题材选择上,张导敏锐捕捉到乡村振兴的时代脉搏,将目光投向太行深处的普通农民,他坦言,“山里的汉子”不是英雄叙事,而是平凡人的史诗:主角李大山作为返乡青年,在面临传统农业与现代产业冲击时,以坚韧与智慧带领乡亲们走出困境,这种“小人物、大时代”的叙事切口,源于张导对乡土中国的长期观察,他曾深入河南多个山区县采风,与村干部、返乡创业者同吃同住,记录下无数真实故事,电影中李大山与父亲的观念冲突、与村民的磨合、与市场的博弈,皆取材于这些鲜活素材,让作品充满了泥土的芬芳与生活的温度。

在艺术呈现上,张导对“电影化”与“戏曲化”的平衡堪称教科书级别,比如开场的“开山修路”戏,他并未采用传统戏曲虚拟化的表演,而是用航拍展现太行山的巍峨险峻,用中景捕捉村民挥镐舞锄的群体场面,再通过主角李大山的一段【二八板】唱段,将个人命运与山乡环境紧密相连,唱腔设计上,他保留了豫剧豫东调的粗犷豪放,却在配器中加入弦乐与打击乐的混合节奏,既有“梆子味”,又带现代感,营造出“人在山中,心向远方”的意境,而高潮处的“暴雨抢险”戏,则完全打破戏曲舞台的时空限制,用快速剪辑、雨中特写、环境音效等电影手法,将紧张感推向极致,当李大山在泥石流中高喊“我是党员,我先上”时,豫剧的“喊腔”与电影的纪实感碰撞出震撼人心的力量。

演员指导是张导的另一大亮点,他坚持“戏曲演员要有电影感,电影演员要懂戏曲规矩”,主演于同浩是豫剧名家,擅演文武老生,但在电影中,张导要求他卸下舞台上的“程式化”,用眼神、微表情传递内心的挣扎与成长,比如李大山决定返乡时的特写镜头,于同浩没有用戏曲的“亮相”动作,而是低头摩挲着旧锄头,肩膀微微颤抖,唱腔从迟疑到坚定,将一个农村青年的责任感刻画得入木三分,而对于群演,张导则强调“生活化”,要求他们像真实的村民一样劳作、争吵、欢笑,让影片充满了纪录片式的真实质感。

张导对镜头语言的运用也颇具匠心,为展现太行山的壮美与闭塞,他采用“大景深+动态镜头”,比如用长镜头跟随李大山走在崎岖山路上,前景是嶙峋的岩石,背景是层叠的梯田,人物在画面中渺小却坚定,隐喻着个体与自然的抗争,而在表现人物内心时,则多用特写与空镜头结合:李大山深夜独坐院中,镜头缓缓摇向天上的月亮,此时一段【慢板】唱段响起,将他对家乡的眷恋、对未来的迷茫娓娓道来,这种“以景写情”的手法,让豫剧的抒情性在电影中得到了升华。

《山里的汉子》的成功,更在于张导对“传统与现代”关系的深刻思考,他认为,戏曲电影的创新不是对传统的背离,而是让传统在当代语境中“活”起来,电影中,老支书坚持“种地为根本”与李大山发展“电商农业”的冲突,本质上是农耕文明与信息文明的碰撞,而张导没有简单地评判对错,而是通过父子和解、村民接纳新事物的过程,展现了传统与现代的融合共生,这种处理,既符合乡村振兴的现实逻辑,也让豫剧这一古老艺术在当代获得了新的表达空间。

张导对细节的把控近乎苛刻,为还原太行山区的民俗,他坚持实景拍摄,在河南林州取景三个月,搭建了真实的山村场景;道具组用老木料打造了犁、耙等农具,连村民穿的粗布衣服都是当地手织布;就连剧中出现的“山货交易会”,也是邀请周边村民真实参与,捕捉了最鲜活的生活瞬间,这些细节的堆叠,让影片充满了“烟火气”,也让观众在视听享受中,感受到豫剧文化与乡土文化的深厚联结。

导演张忠以“工匠精神”打磨《山里的汉子》,不仅为豫剧电影创作提供了新范式,更让观众看到:当传统戏曲遇见现代电影,当乡土情怀对接时代主题,完全可以碰撞出既叫好又叫座的精品力作,正如他在访谈中所说:“拍电影就像种庄稼,只有深深扎根生活,才能结出甜美的果实。”《山里的汉子》正是这样一部扎根生活、映照时代的作品,它让我们看见一个“山里的汉子”的坚韧,更看见中国戏曲电影在新时代的无限可能。

导演张忠主要艺术成就表

| 作品名称 | 类型 | 获奖情况 | 导演风格特点 |

|---|---|---|---|

| 《山里的汉子》 | 豫剧电影 | 第34届中国电影金鸡奖最佳戏曲片提名 | 乡土叙事与现代电影语言融合 |

| 《村支书》 | 现实主义电影 | 河南省“五个一工程”奖 | 细节刻画与小人物命运书写 |

| 《穆桂英挂帅》 | 豫剧舞台剧 | 国家舞台艺术精品工程奖 | 传统程式与现代审美结合 |

| 《焦裕禄》 | 传记电影 | 中美电影节金天使奖 | 主旋律题材的人性化表达 |

相关问答FAQs

Q:《山里的汉子》导演为何选择豫剧这一传统戏曲形式来表现现代农村题材?

A:导演张忠认为,豫剧发源于中原大地,其高亢激昂的唱腔、贴近生活的语言,与河南农村的乡土气质高度契合,现代农村题材的核心是“人的变化”,而豫剧擅长通过唱腔、身段刻画人物内心,能更生动地展现农民在时代变迁中的情感波动,戏曲电影作为传统文化的载体,通过现代电影手法表现乡村振兴主题,既能吸引年轻观众,又能让豫剧在当代焕发新生,实现“传统与现代的双向赋能”。

Q:导演在拍摄过程中如何平衡豫剧的“程式化”表演与电影的真实感?

A:张导采取“分场景差异化处理”策略:在人物抒情、戏剧冲突的关键场次,保留豫剧的程式化表演,如李大山的唱段、老支书的“甩袖”动作,通过电影特写镜头放大其艺术感染力;而在生活化场景中,如村民劳作、家庭对话,则要求演员卸下舞台感,采用自然真实的表演方式,捕捉生活细节,他还通过环境音效(如鸡鸣、狗吠)、实景拍摄等电影手段,营造真实氛围,让观众在“程式”与“真实”的切换中,既感受到戏曲的韵味,又沉浸于电影的故事。