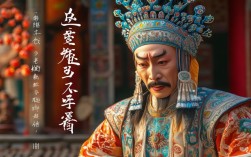

京剧《柳荫记》取材于“梁山伯与祝英台”的经典爱情故事,其“十八相送”一折中的对唱是全剧的核心亮点,而京剧伴奏作为“三分唱七分伴”的艺术体现,在对唱段中通过文场与武场的默契配合,不仅托住了演员的唱腔,更以乐器的音色、节奏、力度变化,精准传递了人物情感与剧情张力,成为塑造人物、推动叙事的重要载体。

对唱中的唱腔与伴奏关系

《柳荫记》对唱以“西皮”声腔为主,兼具“二黄”的抒情性,通过不同板式的转换,展现梁山伯的憨厚真诚与祝英台的机智含蓄,如“十八相送”中,二人从“书房门前一枝梅”唱至“过了一山又一山”,唱腔以明快的“西皮流水”为主,节奏轻快,旋律跳跃,伴奏则以简洁明快的节奏型呼应,既表现了同窗出游的轻松氛围,又暗含祝英台欲言又止的暗示,而当唱至“梁兄你似呆雁”时,祝英台唱腔转为“西皮摇板”,旋律起伏加大,伴奏中的京胡随之放缓弓速,月琴用“轮指”填充中音区,形成“抑扬顿挫”的韵律,凸显祝英台的嗔怪与焦急。

对唱中,伴奏与唱腔的“托、保、带、随”原则体现得尤为明显:“托”是旋律的支撑,京胡严格按唱腔的“过门”和“行腔”演奏,确保音准与流畅;“保”是节奏的稳定,板鼓通过“单皮鼓”的点击和“板”的敲击,控制唱腔的快慢、强弱,避免演员“抢板”或“拖板”;“带”是情绪的引导,如梁山伯唱“贤弟说话太荒唐”时,京胡在句尾用“滑音”轻轻一带,既延续了唱腔的情感,又暗示了角色的困惑;“随”是细节的呼应,当祝英台用“比目鱼”“双飞燕”比喻时,月琴用“泛音”模拟鸟鸣般的清脆,三弦用“弹挑”模拟水波荡漾的节奏,使抽象的比喻具象化,增强舞台画面感。

伴奏乐器的配置与分工

京剧伴奏分为“文场”和“武场”,文场以京胡为主,辅以月琴、三弦、京胡、二胡、笛子等;武场以板鼓为主,辅以大锣、小锣、铙钹等,在《柳荫记》对唱中,各乐器的分工既明确又互补,共同构建出丰富的音响层次。

文场乐器:旋律的“骨架”与“血肉”

- 京胡:文场的“灵魂”,承担主导旋律的任务,其高亢明亮的音色与唱腔的“行腔”高度契合,如“西皮原板”中,京胡用“长弓”演奏过门,旋律舒展,为演员的唱腔铺垫情绪;在“快板”段落,京胡则用“快弓”和“跳弓”配合唱腔的密集节奏,形成“紧拉慢唱”的效果,增强戏剧冲突。

- 月琴与三弦:和声与节奏的“填充者”,月琴的“双弹”和“扫弦”为唱腔增添颗粒感,三弦的“轮指”则负责低音区的支撑,二者与京胡形成“高、中、低”的音区搭配,使伴奏音响饱满,如祝英台唱“梁兄若有心,我就……我……”时,月琴用“泛音”轻点,三弦用“单音”铺垫,营造出欲言又止的含蓄氛围。

- 二胡与笛子:色彩的“调剂者”,在抒情性较强的“二黄慢板”段落,二胡以柔和的音色加入,与京胡形成“复调”,增强唱腔的抒情性;笛子则在表现“田园风光”时点缀,如“井中照影”“鸳鸯成对”等唱词中,笛子用“花舌音”模拟鸟鸣,使场景更具诗意。

武场乐器:节奏的“指挥”与“情绪的放大器”

- 板鼓:乐队的“指挥”,通过鼓签的“点击”和鼓皮的“震动”,控制全剧的节奏,在“十八相送”中,板鼓的“凤点头”引子开启对唱,每句唱腔的“开头”“句中”“句尾”均以“鼓点”标注,如“书房门前一枝梅”的“梅”字,板鼓用“一击”强调,使唱腔收束有力。

- 大锣、小锣、铙钹:气氛的“渲染者”,大锣的“浑厚”用于表现情节转折,如祝英台暗示“女儿身”时,大锣的“仓”一声烘托紧张感;小锣的“清脆”则用于表现细节,如梁山伯的“恍然大悟”,小锣的“台”一声配合语气,增强喜剧效果;铙钹的“铿锵”则在情绪高潮处叠加,如“临别依依何所期”时,三件乐器齐鸣,将离别的不舍推向高潮。

不同流派伴奏的艺术特色

《柳荫记》在不同流派演绎中,伴奏也呈现出差异化风格,以梅派与程派的“十八相送”对唱为例:

- 梅派(梅兰芳饰祝英台):唱腔“圆润婉转”,伴奏注重“润”与“柔”,京胡多用“连弓”,避免过多的“顿挫”,月琴音色柔和,减少“扫弦”的强度,整体音响如“行云流水”,贴合梅派“雍容华贵”的表演风格。

- 程派(程砚秋饰祝英台):唱腔“幽咽婉转”,伴奏强调“顿挫”与“力度”,京胡弓法“短促有力”,揉弦幅度加大,板鼓的“搓锤”增多,形成“抑扬顿挫”的节奏,凸显程派“刚柔并济”的情感张力。

相关问答FAQs

Q:《柳荫记》对唱伴奏中,文场与武场如何配合才能达到“声情并茂”的效果?

A:文场与武场的配合需遵循“文武相济、主次分明”的原则,文场(京胡、月琴等)负责旋律的“线性流动”,通过音色和节奏贴合唱腔的情感基调;武场(板鼓、锣鼓等)负责节奏的“点状控制”,通过鼓点和锣鼓的强弱变化,放大唱腔的情绪张力,在“十八相送”的抒情段落,文场以舒缓的旋律为主,武场则减少锣鼓的使用,仅以板鼓的“轻点”点缀,避免喧宾夺主;而在情绪高潮处(如“英台吐露女儿身”),文场加快节奏,武场用“大锣一击”烘托,形成“文武双全”的戏剧效果,武场需紧密配合演员的“气口”和“身段”,如祝英台“甩袖”时,小锣的“台”一声同步,使伴奏与表演融为一体。

Q:为什么京剧伴奏中的京胡被称为“托腔保调”的关键?

A:京胡作为京剧文场的“主奏乐器”,其“托腔保调”作用主要体现在三个方面:一是“音准支撑”,京胡的定弦(西皮la-mi、二黄sol-re)与唱腔的“调门”高度一致,通过精准的演奏确保演员唱腔的音准稳定;二是“旋律呼应”,京胡在唱腔的“过门”“行腔”“拖腔”中,通过“加花”“变奏”等手法,与唱腔形成“你简我繁、你繁我简”的互补,丰富旋律层次;三是“情感传递”,京胡的弓法(如“长弓”“短弓”“连弓”“顿弓”)和指法(如“揉弦”“滑音”“颤音”)能模拟唱腔的“语气”,如表现喜悦时用“快弓”,表现悲伤时用“慢揉”,使唱腔的情感表达更细腻,京胡的演奏水平直接影响唱腔的呈现效果,是京剧伴奏中不可或缺的“灵魂乐器”。