京剧伴奏是京剧艺术中不可或缺的重要组成部分,其乐谱(即“伴奏谱”)承载着唱腔的旋律骨架、节奏支撑与情感烘托功能,传统京剧伴奏谱多采用工尺谱记谱,后逐渐发展为简谱与五线谱结合的现代记谱方式,而《马杜岑》作为经典京剧剧目,其伴奏谱则凝聚了京剧音乐程式与剧目特定情境的融合艺术。

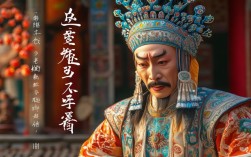

《马杜岑》取材于东汉“云台二十八将”的历史故事,主要展现马援、杜茂、岑彭等将领的忠勇事迹,该剧目以老生、净角为主,唱腔以西皮、二黄为主要声腔,伴奏谱需根据不同行当、情绪与情节设计乐句,老生唱段多沉稳方正,伴奏需突出“托腔保调”的功能,京胡多用分弓、连弓结合,辅以装饰音凸显苍劲感;净角的“哇呀呀”等炸音唱腔,则需板鼓与铙钹配合,形成强烈的节奏冲击力,以表现人物的激愤情绪。

京剧伴奏谱的核心构成包括“文场”与“武场”两大部分,文场以京胡为主奏乐器,搭配京二胡、月琴、三弦、笛子、唢呐等,负责旋律的铺陈与润色;武场则以板鼓为核心,辅以大锣、铙钹、小锣等打击乐器,掌控节奏的快慢、强弱变化。《马杜岑》的伴奏谱中,文场乐器需严格遵循“慢板、原板、快板、散板”等板式规律,如西皮慢板的伴奏谱,京胡常以“过门”起腔,过门旋律多与唱腔首句呼应,月琴则以“轮指”技法填充中音区,使旋律饱满;而二黄导板的伴奏谱则多采用散板记谱,京胡多用长弓与滑音,营造悲壮氛围,板鼓则以“单楗击边”引导节奏自由发挥。

以《马杜岑》中老生“劝千岁杀字休出口”唱段为例,其伴奏谱(西皮原板)的京胡部分定弦为la-mi,前奏过门采用“6 1 2 3 5 6”的旋律走向,简洁明快;进入唱腔后,京胡需紧跟唱腔字头,如“劝”字用短促的顿弓,“千”字用连弓过渡,同时通过“擞音”装饰“岁”字,增强唱腔的韵味,月琴则在每拍的后半拍以“弹挑”技法奏出“八分音符+十六分音符”的节奏型,既不喧宾夺主,又丰富了中声部的层次,武场部分,板鼓在唱句间歇以“抽头”锣鼓点衔接,每句结尾用“八大仓”收束,形成“唱—伴—打”的有机统一。

以下是《马杜岑》部分典型唱段伴奏乐器配置与技法简表:

| 唱段类型 | 主要声腔 | 文场乐器配置 | 武场核心锣鼓点 | 关键技法 |

|---|---|---|---|---|

| 老生导板 | 二黄导板 | 京胡(加花)、京二胡(长音) | 夺头(散板引入) | 京胡滑音、板鼓自由节奏 |

| 净角快板 | 西皮快板 | 京胡(快弓)、唢呐(烘托) | 急急风、四击头 | 京胡吐音、大锣重击 |

| 对唱原板 | 西皮原板 | 京胡、月琴、三弦(齐奏) | 长锤、抽头 | 月琴轮指、三弦弹挑 |

传统京剧伴奏谱的传承多依赖“口传心授”,乐谱仅记录基本框架,实际演奏中需根据演员的嗓音条件、现场情绪即兴调整。《马杜岑》作为传统骨子老戏,其伴奏谱在不同流派中亦有差异,如马派(马连良)的伴奏更注重“巧俏”,京胡过门常加入花彩;而裘派(裘盛戎)的净角唱腔伴奏则强调“刚劲”,大锣需突出“炸音”,以配合花脸的“擞口”表演。

随着时代发展,现代京剧伴奏谱逐渐标准化,不仅记录旋律与节奏,还标注了强弱、速度、表情术语等细节,使传承更为精准,但无论形式如何变化,《马杜岑》伴奏谱的核心始终是“以伴衬唱、以情带声”,通过乐器的精妙配合,让历史人物的忠义精神在旋律中流淌。

FAQs

问:京剧《马杜岑》伴奏谱中的“过门”有何作用?为何不同流派的过门存在差异?

答:“过门”是唱段间歇或转换时的器乐旋律,具有衔接唱腔、渲染情绪、提示板式变化等功能,西皮慢板过门可引导观众进入“舒缓叙事”的情绪氛围,不同流派过门的差异源于各派艺术追求:马派追求“新巧”,过门常融入民间小调元素,旋律跳跃;而余派(余叔岩)强调“中正”,过门多简洁规整,以突出唱腔的韵味,体现了“流派即风格”的艺术特点。

问:学习《马杜岑》伴奏谱需要掌握哪些基础能力?

答:首先需熟练掌握京剧伴奏乐器(如京胡)的基本技法(如弓法、指法),理解西皮、二黄的定弦规律与板式特征;其次需熟悉《马杜岑》的剧情与人物情感,能根据唱腔情绪调整演奏力度与速度;还需具备“听辨能力”,即通过与演员的默契配合,即兴调整节奏与装饰音,最终达到“人伴合一”的境界,传统学习中还需通过“吊嗓”“合乐”等实践,积累舞台经验。