京剧《怜香伴》改编自清代文学家李渔小说集《十二楼》中的《怜香伴》,是一部以女性情谊为核心的传统经典剧目,通过才女崔笺云与曹语花的故事,展现了封建礼教下女性对真情的坚守与对自由的向往,全剧以“怜香”为引,以“相伴”为旨,情节跌宕,情感细腻,塑造了两位突破世俗桎梏的女性形象。

故事始于明代,才女崔笺云随母至杭州进香,于佛前偶遇曹语花,曹语花乃太守之女,容华绝代,举止娴雅,二人一见如故,互赏诗才,崔笺云见曹语花“如芝兰之室,久而不闻其香”,心生倾慕;曹语花亦赞崔笺云“诗思清逸,气度不凡”,引为知己,二人于佛前对诗,崔笺云“欲嗅幽兰香,恐惊枝头鸟”之句,恰合曹语花心意,二人遂结为“诗友”,互赠信物——崔笺云赠香囊(内藏诗稿),曹语花还诗帕,约定常相唱和。

封建礼教对女性的束缚如无形枷锁,二人虽情投意合,却难相见,曹语花之父曹太守欲将其许配权贵,曹语花抗婚不成,郁郁寡欢;崔笺云亦被父许配他人,出嫁前夜,二人于花园私会,互诉衷肠,立下“此生不负,长相厮守”的誓言,崔笺云出嫁后,得知曹语花被逼嫁人,心生忧虑,设法寻访却音信断绝;曹语花出嫁后,因思念崔笺云,终日以泪洗面,被夫家视为“不祥”,终被休弃,带发修行于尼姑庵。

多年后,崔笺云丈夫病逝,她为寻曹语花,假扮尼姑,辗转至尼姑庵,庵中带发修行的“师太”正是曹语花,二人相见,恍如隔世,互诉离情,悲喜交加,崔笺云设计让丈夫(已故丈夫的兄长)允其带曹语花归家,历经波折后,二人终得团聚,相伴余生,全剧以“怜香”之深(崔笺云怜曹语花之才貌与遭遇)与“伴”之诚(二人冲破阻碍,不离不弃)为主线,既是对封建礼教的温和反抗,也是对知己情谊的深情礼赞。

| 场次 | 情节概要 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 香闺初遇 | 崔笺云随母进香,与曹语花于佛前相遇,互赏诗才,互生倾慕。 | 初见情愫与礼教束缚的隐现 |

| 盟誓定情 | 二人私定终身,互赠香囊、诗帕为信,誓要相伴一生。 | 私情与世俗礼教的直接冲突 |

| 分离阻隔 | 语花被父许配他人,笺云被迫嫁作人妇,天各一方,音信难通。 | 个人情感与家族意志的对抗 |

| 重逢相守 | 笺云假扮尼姑寻至庵中,与语花相认,历经波折后终得团聚,相伴余生。 | 追求自由与突破桎梏的胜利 |

FAQs

Q:《怜香伴》中的“怜香”和“伴”分别指什么?

A:“怜香”是崔笺云对曹语花才貌的怜惜与爱慕,“香”既指曹语花的才情如幽兰般芬芳,也暗喻封建社会中女性如“香草”般被物化的处境;“伴”则是二人相伴相守、不离不弃的情谊,她们冲破世俗阻碍,最终实现“怜香为伴”的人生追求,体现了对知己情谊的坚守。

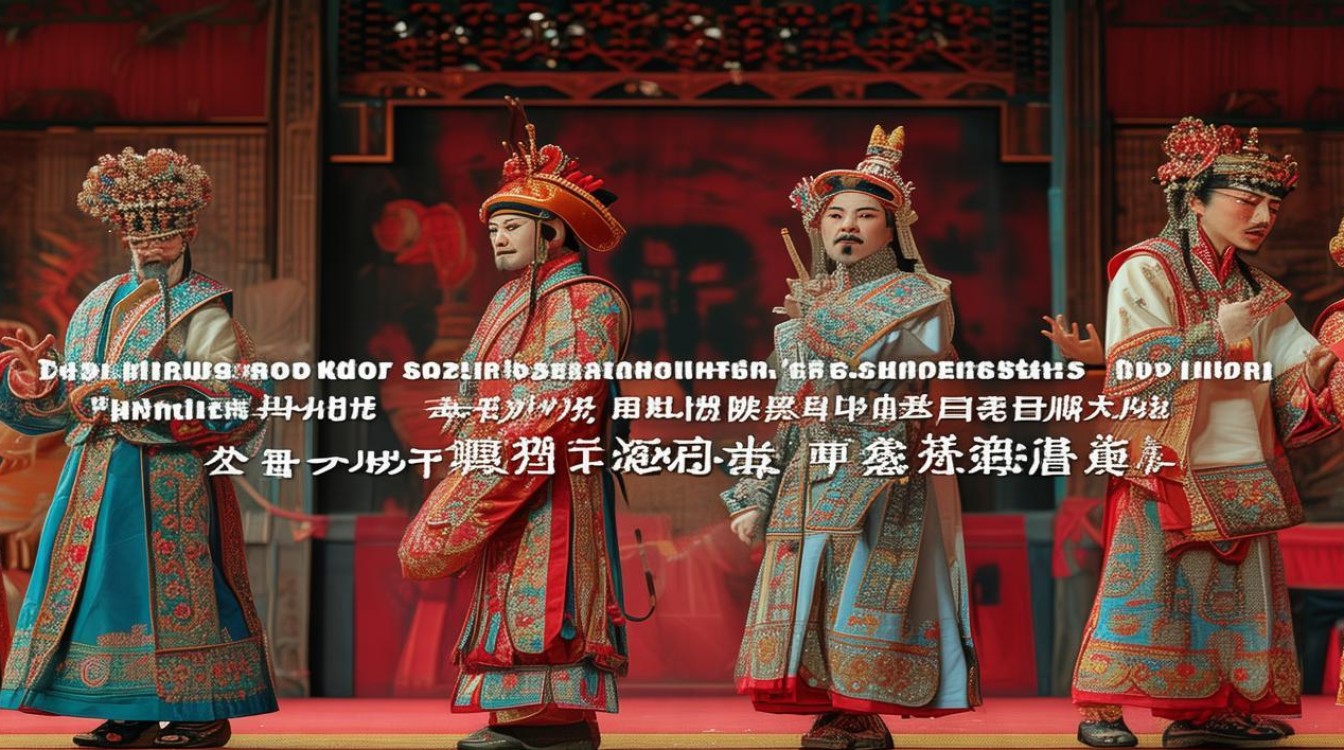

Q:京剧《怜香伴》在表演上有哪些特色?

A:该剧以旦角表演为核心,唱腔婉转细腻,通过【西皮】【二黄】等板式展现人物内心情感,如崔笺云寻访时的【二黄慢板】低回哀婉,重逢时的【西皮流水】轻快喜悦;身段上,运用水袖、台步等程式化动作,如“赠帕”时的水袖翻飞、“盟誓”时的对拜,细腻刻画女性情谊;通过佛前对诗、庵中相认等场景的虚实结合,既保留了传统京剧的写意性,又强化了情感张力,使人物形象更加立体丰满。