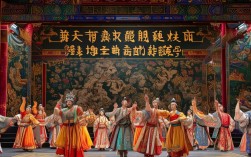

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以激昂的唱腔、生动的表演和深厚的底蕴闻名于世,在其剧目体系中,移植自传统京剧的经典武戏《三叉口》虽非原创,却因融入河南地域的艺术基因,成为展现豫剧“文武兼备”特质的重要代表作,这部作品以紧凑的剧情、精湛的武打和鲜明的人物形象,历经数十年舞台淬炼,始终保持着旺盛的艺术生命力,成为连接传统与现代、展现中原武戏魅力的桥梁。《三叉口》的故事背景设定在北宋年间,名将焦赞因误杀奸臣王钦若的侄子,被发配沙门岛,途经三叉口时天色已晚,便投宿于一家名为“黑风店”的客栈,店主刘利华夫妇表面是普通生意人,实则为绿林好汉,受焦赞好友之托,暗中保护其安全,焦赞久经沙场,多疑成性,察觉店中异常,误以为刘利华夫妇要加害自己,便趁夜动手,刘利华武艺高强,双方在黑暗中展开激烈搏斗,刀光剑影间难分胜负,危急时刻,焦赞的战友任堂惠(实为杨延昭部将)及时赶到,道明真相:刘利华夫妇是为保护他而来,夜战实为“试探”,误会解除后,刘利华感念焦赞忠义,率众归顺,共同抵御外敌,全剧围绕“误会—冲突—和解”的主线,在短短一幕中浓缩了惊心动魄的夜战与充满人情味的反转,戏剧张力十足,让观众在紧张之余又能感受到人性的温暖。

豫剧《三叉口》在移植京剧的基础上,充分展现了豫剧“以情带戏、以技服人”的艺术特质,在唱腔设计上,虽以武戏为主,但关键情节巧妙融入了豫剧经典的梆子腔,例如焦赞投宿时的“二八板”,通过高亢的唱腔表现其内心的警惕与孤寂;而刘利华与焦赞交战时的“快二八”,则用急促的节奏烘托紧张氛围,梆子腔特有的“硬木梆子”击打声,如同战鼓般催人奋进,与京剧皮黄腔的婉转形成鲜明对比,凸显了豫剧“高亢激越、直抒胸臆”的音乐风格,在表演风格上,豫剧演员更注重“程式化”与“生活化”的融合,刘利华这一丑角形象,豫剧演员会融入河南方言的诙谐语调,念白中带着“中”“咋”等方言词汇,亲切自然;动作上既有传统武丑的“矮子步”“鹞子翻身”“扫堂腿”等高难度技巧,又带有中原民众的质朴感,如擦桌子时的随意、打斗时的“接地气”发力,让人物既滑稽可爱又不失英雄气概,焦赞的扮演则突出“猛中带智”,开打时的“劈叉”“旋风脚”展现武生的矫健,而眼神中的警惕与疑惑,又通过“眼神功”传递出人物的内心活动,避免了武戏常见的“重技轻人”问题,武打设计上,豫剧保留了京剧“短打武生”的翻扑技巧,如“抢背”“僵尸”“窜毛”等,同时结合豫剧武戏擅长的“对枪”“对刀”套路,动作大开大合,更具力量感,尤其在黑暗中摸索交战的场景,通过灯光的明暗对比和演员默契的配合,营造出“伸手不见五指”的真实感,刘利华的“摸黑打斗”与焦赞的“警惕应对”交替出现,刀剑碰撞的脆响与演员的喘息声交织,让观众仿佛身临其境,心跳加速。

豫剧《三叉口》的核心艺术要素可通过以下表格清晰呈现:

| 要素类别 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 武戏短打,以武打为主,辅以少量唱腔与念白 |

| 核心行当 | 武生(焦赞)、武丑(刘利华)、老生(任堂惠) |

| 经典场次 | 夜战三叉口(核心冲突)、投宿黑风店(铺垫)、真相大白(结局) |

| 音乐特点 | 以豫剧梆子腔为主,二八板、快二八表现紧张氛围,锣鼓点紧促有力,突出“武戏文唱” |

| 服饰道具 | 焦赞:囚衣配腰刀;刘利华:店伙计短打(内藏软兵器);客栈布景(象征性桌椅与油灯) |

| 表演技巧 | 武生:翻扑跌打、眼神功;武丑:矮子步、诙谐动作;整体注重“虚实结合” |

| 代表传承人 | 豫剧名家谷秀荣(曾饰焦赞)、李良魁(武生名家,擅演此剧)、小香玉(武丑风格演绎) |

自移植以来,豫剧《三叉口》成为河南豫剧院及各地豫剧团的保留剧目,不仅在国内舞台长演不衰,还曾赴海外演出,成为展示中国武戏艺术的“文化名片”,其成功在于既尊重传统,又勇于创新:演员在遵循京剧“武戏文唱”理念的同时,融入了豫剧的乡土气息和表演习惯,让这部北方经典剧目在中原大地上焕发出新的生机,对于年轻观众而言,《三叉口》不仅是视觉上的盛宴,更是了解豫剧“文武双全”艺术特质的生动教材——它证明了武戏并非单纯的“技巧展示”,而是人物情感、戏剧冲突与地域文化的完美融合。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《三叉口》与京剧原版在表演风格上有何主要区别?

解答:两者区别主要体现在唱腔、方言、武打节奏和人物塑造四个方面,唱腔上,豫剧采用梆子腔体系,唱腔高亢激越,节奏明快,如焦赞的唱段多用“假声拖腔”,凸显中原地域的豪放;京剧则以皮黄腔为主,唱腔婉转悠扬,富于韵律,如焦赞的唱段更注重“字正腔圆”,方言上,豫剧演员使用河南方言,念白如“恁(你)””“中(好)”等词汇更具乡土气息;京剧则使用“湖广官话”,更显京韵京味,武打节奏上,豫剧的锣鼓点受梆子腔影响,更为“硬脆”,动作大开大合,力量感强,如刘利华的“扫堂腿”幅度大、速度快;京剧的锣鼓点则细腻多变,讲究“寸劲”,动作更显轻巧灵动,如刘利华的“矮子步”更注重“轻快”,人物塑造上,豫剧的刘利华侧重“憨中带勇”,带有中原民众的质朴感,动作略显“笨拙”却透着真诚;京剧的刘利华则突出“丑中见智”,诙谐中透着机警,表情更夸张,更符合京城的“江湖气”。

问题2:豫剧《三叉口》为何能成为经典武戏剧目?

解答:其经典性源于三方面:一是剧情的“小而精”,全剧聚焦“夜战”这一核心场景,误会与反转的戏剧冲突集中且强烈,观众能在短时间内被带入紧张氛围,符合传统戏曲“一桌二椅”的简约美学;二是武打的“技与艺”结合,既有高难度的翻扑跌打技巧(如“旋风脚接劈叉”),又通过“试探—交战—和解”的情感线赋予武打以人物动机——刘利华的“打”是保护,焦赞的“打”是警惕,避免了纯技巧的堆砌,让武打成为推动剧情、塑造人物的手段;三是豫剧的“本土化创新”,在移植过程中,豫剧将梆子腔的节奏感、方言的生活化与武戏完美融合,既保留了传统武戏“武戏文唱”的精髓,又让观众感受到浓郁的中原文化魅力,这种“传统基因+地域特色”的双重特质,使其超越剧种界限,成为不同年龄层观众心中的经典。