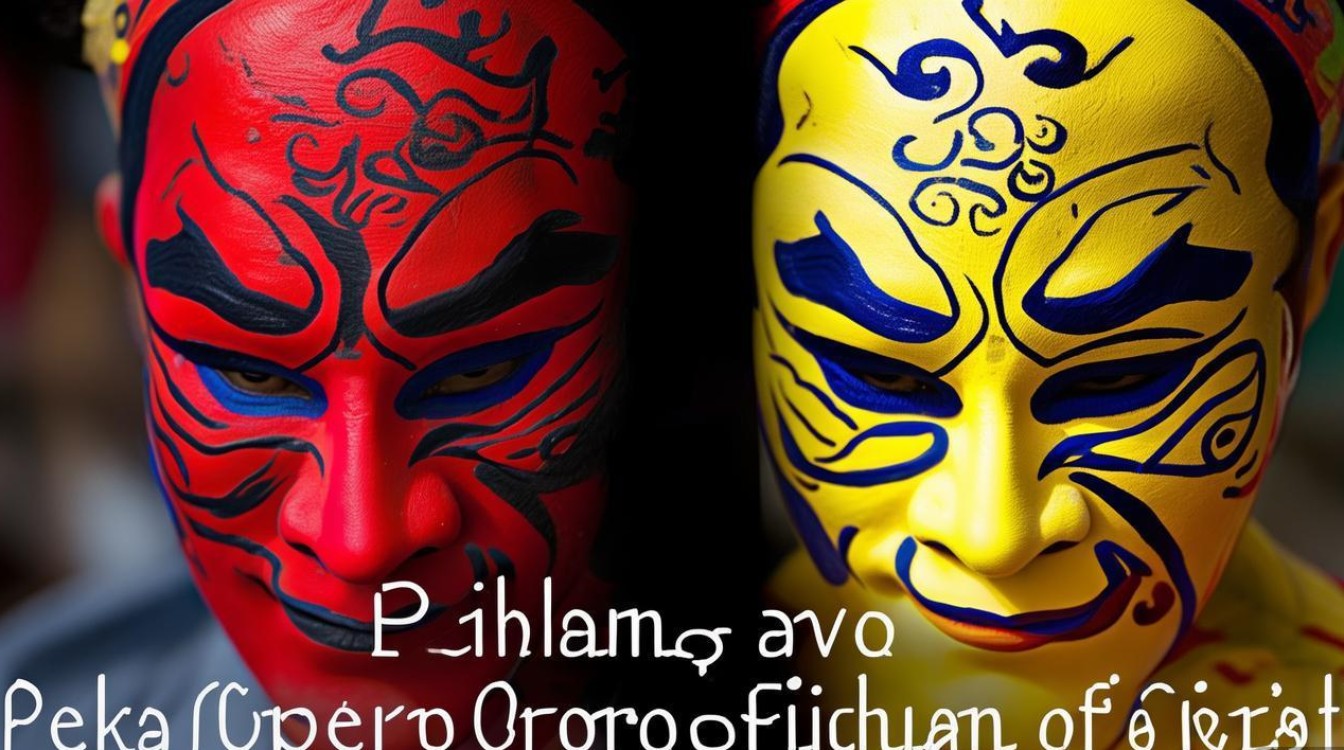

京剧与川剧脸谱同为中国戏曲艺术的瑰宝,但二者因地域文化、表演体系和审美理念的差异,在色彩象征、图案造型、行当应用、文化内涵及工艺技法上呈现出鲜明特色,京剧脸谱以“形神兼备”为追求,强调规范与象征,多服务于净、丑行当,通过固定色彩和程式化图案传递人物性格与道德评判;川剧脸谱则更重“变”与“趣”,融合巴蜀巫傩文化与民间技艺,不仅用于角色塑造,更与“变脸”绝技结合,成为动态表演的核心元素,二者虽同属脸谱艺术,却各具地域神韵与文化密码。

从色彩象征看,京剧脸谱的用色遵循严格的“色标体系”,每种色彩对应固定性格与身份:红色代表忠义耿直(如关羽),黑色象征刚正不阿(如包拯),白色暗示奸诈多疑(如曹操),蓝色凸显勇猛桀骜(如窦尔敦),绿色多表现莽草暴躁(如程咬金),紫色寓意刚烈正直(如徐延昭),金银色则专用于神佛精怪(如孙悟空),色彩与人物身份绑定,形成“一看脸谱知忠奸”的直观认知,川剧脸谱的色彩则更具灵活性,虽也有基础象征(如红忠、黑直),但更强调情绪与情境的即时表达,且对比更强烈——常以浓烈的撞色(如红配黑、金配蓝)营造视觉冲击,甚至用“变色”技巧表现角色心理转折(如《白蛇传》中法海脸谱由金变黑,象征由“神”到“魔”的堕落)。

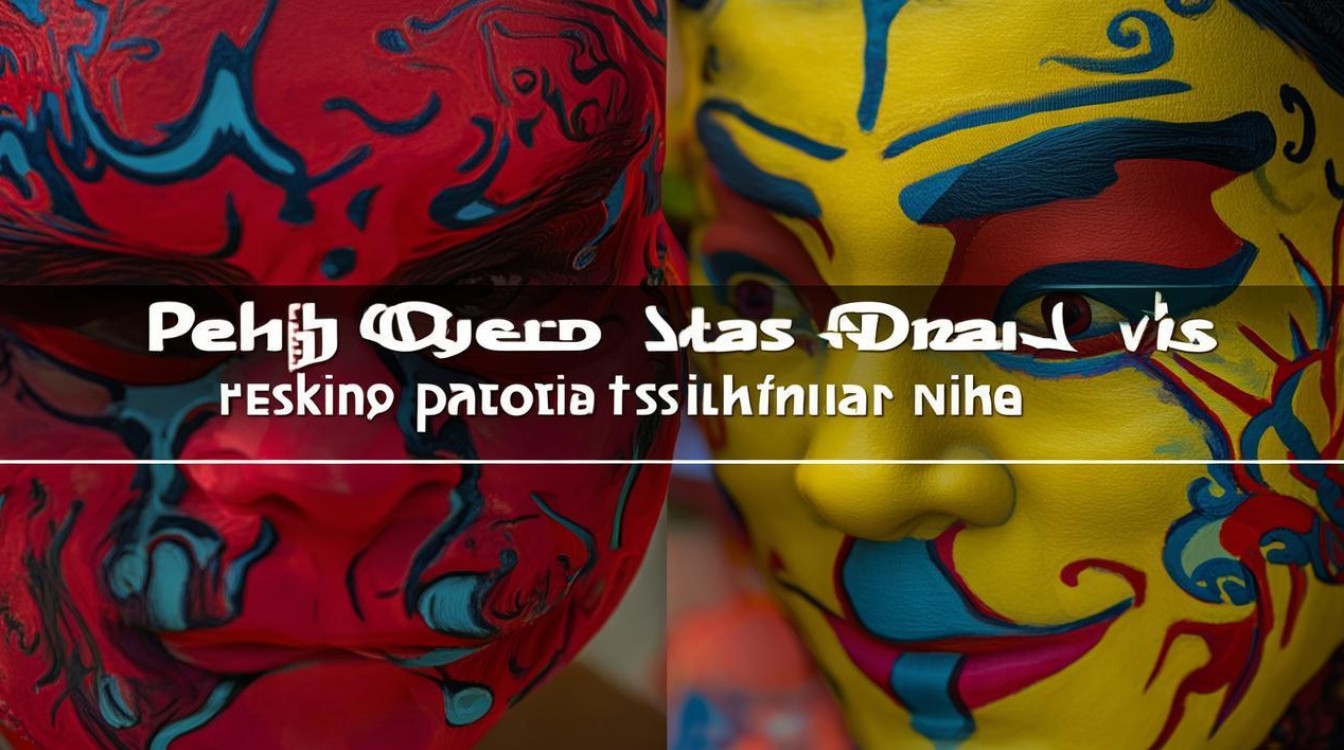

图案造型上,京剧脸谱追求“对称工整”,以“三块瓦”“十字门”为基本框架,额头、脸颊、下巴的图案严格对称,线条细腻流畅,包拯额头的“月牙”象征“日断阳、夜断阴”,张飞的“蝴蝶脸”凸显粗犷勇猛,关羽的“凤眼卧蚕”凸显威仪,图案设计需符合“远看颜色近看花”的剧场美学,兼顾观众距离与舞台效果,川剧脸谱则打破对称束缚,线条粗犷夸张,图案更具生活化与奇幻感——常融入动物(虎、豹)、植物(梅、竹)、图腾(火焰、云纹)等元素,甚至出现“歪脸”(如《迎贤店》中的店主,半边脸谱象征表里不一),“碎脸”(如《钟馗嫁妹》中钟馗的破碎脸谱,凸显悲愤与狰狞),图案设计服务于“变脸”需求,部分区域需预留可撕扯、可涂抹的接口。

行当应用方面,京剧脸谱主要集中于净行(大花脸,如包拯、曹操)和丑行(小花脸,如蒋干、崇公道),生、旦角不勾脸,仅用俊扮或简单贴片,脸谱成为区分“正邪”“文武”的标志,川剧脸谱的应用范围则更广,除净、丑外,小生(如《柳荫记》中的梁山伯)、旦角(如《情探》中的敫桂英)在特定剧目中也会使用脸谱,甚至通过“变脸”表现角色多重身份(如《金山寺》中青蛇的脸谱随情绪由绿变红,象征由柔到刚),脸谱不再是“性格标签”,而是情绪与情节的“催化剂”。

文化内涵上,京剧脸谱深受儒家伦理影响,强调“善恶分明”“褒贬分明”,通过脸谱传递“忠孝节义”的价值观,如关羽的红脸忠义、曹操的白脸奸诈,具有鲜明的教化意义,川剧脸谱则融合巴蜀巫傩文化、民间传说与市井趣味,带有原始宗教的神秘感与民间艺术的烟火气——变脸技艺可能源于古代祭祀中的“变面”仪式,脸谱中的“鬼脸”“神脸”反映了古人对自然与超自然的敬畏;而“歪脸”“碎脸”等造型,则暗含对市井小人物的调侃与同情,更具世俗化色彩。

工艺技法上,京剧脸谱以手工绘制为主,用油彩或水彩在脸上勾画,讲究“一笔成型”,一旦完成,演出中基本不变(除卸妆外),川剧脸谱则需结合“变脸”技艺,制作材料更为多样:传统用丝绸、纸板、羊皮等分层制作,便于“扯脸”;现代则采用化学涂料,实现“吹脸”“抹脸”的瞬间变化,脸谱设计需兼顾“静态造型”与“动态转换”,如《滚灯》中胡班的脸谱,需在“顶灯”表演中随动作变化而“变色”,对工艺的灵活性与耐用性要求极高。

以下为京剧与川剧脸谱核心区别对比:

| 维度 | 京剧脸谱 | 川剧脸谱 |

|---|---|---|

| 色彩象征 | 固定色标(红忠、黑直、白奸等),强调稳定性 | 灵活多变,注重情绪与情境表达,撞色强烈 |

| 图案造型 | 对称工整,线条细腻,程式化框架(三块瓦等) | 不对称夸张,融入生活与奇幻元素,预留变脸接口 |

| 行当应用 | 主要用于净、丑行当,生旦不勾脸 | 净、丑、小生、旦角均可使用,服务于情绪变化 |

| 文化内涵 | 儒家伦理影响,善恶分明,教化意义强 | 融合巫傩文化与市井趣味,神秘与世俗并存 |

| 工艺技法 | 手工绘制,静态成型,演出中不变 | 结合变脸技艺,材料多样(丝绸、纸板等),需支持动态转换 |

FAQs

Q1:京剧脸谱和川剧脸谱哪个历史更悠久?

A1:从源头看,川剧脸谱的历史可能更早,其雏形可追溯至先秦巴蜀地区的“傩戏面具”,唐宋时期随着“蜀戏冠天下”而逐渐形成脸谱艺术;京剧脸谱则形成于清代中后期,徽班进京后融合汉调、昆曲等剧种的脸谱技艺,在19世纪成熟,川剧脸谱的民间积淀更深厚,京剧脸谱则在规范化程度上更胜一筹。

Q2:为什么川剧脸谱可以“变脸”而京剧脸谱不能?

A2:这源于二者的表演体系差异,川剧以“变脸”为核心绝技,脸谱设计需服务于“瞬间变化”的表演需求,通过多层材料、化学涂料等技法实现“扯脸”“吹脸”“抹脸”,脸谱成为动态叙事的工具;京剧更注重“唱念做打”的综合呈现,脸谱作为角色固定的“视觉符号”,需保持稳定性以强化人物性格,若频繁变脸反而会破坏角色统一性,不符合京剧“以形写神”的美学追求。