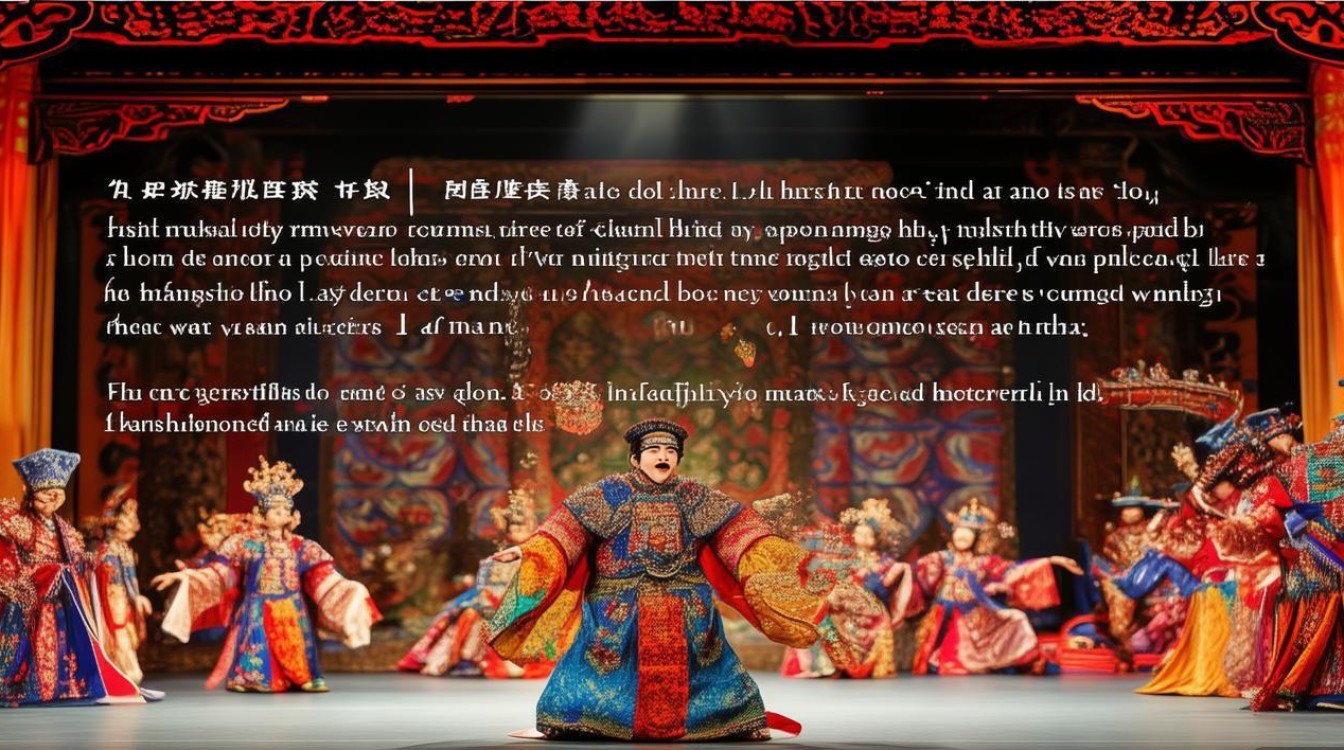

豫剧《做文章》是中原地区广为流传的传统喜剧剧目,诞生于清代中后期,属“三小戏”范畴,以小生、小旦、小丑为主要行当,其创作者已不可考,多由民间艺人根据市井生活改编而成,深刻反映了科举制度下普通家庭的生存状态与人性百态,该剧以诙谐幽默的笔触,将读书人的虚伪、家长的焦虑、家庭的温情熔于一炉,历经百年传承,成为豫剧舞台上久演不衰的经典。

主要人物

| 人物行当 | 姓名 | 性格特点 | 剧情作用 |

|---|---|---|---|

| 老生 | 徐元宰 | 严厉古板,重视科举,望子成龙 | 推动冲突,代表传统家长权威 |

| 小生 | 徐子元 | 聪明机灵但厌学,爱耍小聪明 | 剧情核心,展现读书人的困境 |

| 旦角 | 张素娥 | 聪慧贤淑,善解人意 | 调和矛盾,传递家庭温情 |

| 小丑 | 王媒婆 | 多嘴多舌,见风使舵 | 增加喜剧效果,推动情节发展 |

剧情梗概

开端:严父训子,埋下冲突

清代江南,秀才徐元宰出身贫寒,凭借苦读考取功名,深知科举对家族的重要性,其子徐子元自幼聪慧,却厌恶八股文章,终日与市井无赖为伍,沉迷赌博、嬉戏,一日,徐元宰从邻人口中得知儿子又与人赌钱,怒不可遏,持戒尺将其痛打一顿,并严令闭门思过,科举在即若再不“做文章”(指认真读书写文章),便逐出家门,徐子元皮肉之苦后,表面痛哭流涕认错,暗中却盘算如何蒙混过关。

发展:投机取巧,求助“高人”

徐子元深知父亲会突然检查功课,苦思冥想不得法,便偷偷溜到邻家,找来以“多嘴多舌、能说会道”闻名的王媒婆求助,王媒婆见钱眼开,献出一计:让徐子元雇佣落魄书生代写文章,自己则装作日夜苦读,将代笔文章藏在书桌夹层,待父亲检查时再“背诵”出来,徐子元如获至宝,当即拿出私房钱让王媒婆寻人代笔,此后,他每日“晨读夜诵”,摇头晃脑装模作样,徐元宰见儿子“幡然醒悟”,心中暗喜,却不知儿媳张素娥早已察觉端倪——她多次见丈夫神色慌张,书桌夹层露出纸角,欲言又止,既怕丈夫受责,又不愿纵容其作假。

转折:代笔露馅,考场闹剧

科举日期临近,徐元宰为检验儿子“学问”,命其当场“做文章”以验真才,徐子元闻讯如遭雷击,连夜求代笔书生速写一篇,代笔书生因贪杯误事,文章错漏百出:不仅将“之乎者也”写成“之乎者也者也”,还荒诞引用“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’——此言出自《三字经》也”,闹出“孔子说《三字经》”的笑话,徐子元情急之下,将错就错,硬着头皮背得滚瓜烂熟。

高潮:当场拆穿,家庭冲突

考试当日,徐元宰亲自监考,徐子元坐在书桌前,额头冒汗,结结巴巴“默写”代笔文章,徐元越听越觉蹊跷:“学而时习之”后怎会多出“者也”?“《三字经》乃宋代启蒙之书,孔子何曾见过?”当即拍案而起,厉声质问,徐子元支支吾吾,答非所问,此时王媒婆恰好来访,见状急忙“打圆场”,说徐子元“日夜苦读,已学贯中西,文章深奥,连大人都听不懂”,反被徐元宰怒斥“妖言惑众,助长歪风”,徐元宰气得浑身发抖,抄起家法要打儿子,张素娥急忙跪地,含泪道出代笔真相,徐元宰如遭雷击,家法脱手,瘫坐椅上,老泪纵横:“我徐家世代清白,竟养出如此不肖之子!”

结局:幡然醒悟,家和业兴

徐元宰冷静后,反思自己近年只顾催促儿子“做文章”,却从未关心其真正喜好,更忽视了品德教育,深感愧疚,徐子元见父亲如此颓唐,想起母亲早逝、父亲独自抚养自己不易,羞愧难当,跪地痛哭:“爹,是儿子错了!从今往后,我定当发奋读书,凭真才实学考取功名,绝不辜负您期望!”张素娥好言相劝,一家人相拥而泣,徐子元痛改前非,日夜苦读,次年乡试中举;徐元宰也明白“做文章先要做人”的道理,不再逼迫儿子,转而支持其研习实用学问,徐家父子同心,家风日渐和美,成为当地佳话。

主题思想

《做文章》以喜剧外壳包裹深刻内核,通过徐家父子的冲突,揭示了科举制度下“重文轻人”的弊端——家长将功名利禄视为唯一目标,子女被迫在“形式主义”的“文章”中迷失自我,剧中徐子元的“偷懒”与“醒悟”,徐元宰的“固执”与“反思”,共同构成了一幅关于成长与救赎的画卷:真正的教育并非严厉的责打与功名的逼迫,而是理解、引导与亲情的温暖;而“做文章”的真谛,在于脚踏实地、诚信为本,而非投机取巧、弄虚作假。

艺术特色

在唱腔上,《做文章》以豫剧【二八板】和【流水板】为主:徐元宰的唱腔苍劲有力,拖腔悠长,体现其严厉与焦虑;徐子元的唱腔轻快活泼,节奏跳跃,展现其机灵与狡黠;张素娥的唱腔婉转柔和,字正腔圆,凸显其贤淑与智慧,王媒婆的丑角表演更是全剧亮点,她操着河南方言,以“倒口”技巧模仿市井小民语气,插科打诨间将喜剧效果推向高潮,如她劝徐子元代笔时说:“秀才呀,你爹那老古董,懂啥叫‘学问’?文章嘛,抄抄改改,改改抄抄’,保准糊弄过去!”逗得观众捧腹。

舞台表演上,演员们通过细腻的动作刻画人物性格:徐子元“假装读书”时,时而抓耳挠腮,时而东张西望,将“心不在焉”演得活灵活现;徐元宰“捋胡子叹气”时,眉头紧锁、摇头不止,尽显“恨铁不成钢”的无奈;张素娥“劝和”时,轻拍丈夫后背、为儿子拭泪的动作,传递出传统女性的温婉与大度,语言上,全剧大量运用河南方言俗语,如“中不中”“恁家(你家)”“搁这儿”,贴近生活,亲切自然,让观众在笑声中感受戏曲的魅力。

FAQs

问:《做文章》中徐子元从“厌学”到“发奋”的转变,体现了怎样的教育启示?

答:徐子元的转变并非源于父亲的责打,而是家庭的温情与自我反思的结合,这启示我们,教育不应只重形式(如强迫学习、追求功名),而应关注个体的真实需求与成长,家长的耐心引导、理解包容,以及子女的自我觉醒,才是教育成功的关键,剧中徐元宰的反思和张素娥的劝解,正是“以情动人”的教育典范——当父亲放下“权威”,学会倾听,儿子才能真正从内心接受教育,主动改变。

问:豫剧《做文章》为何能历经百年仍受观众喜爱?

答:其贴近生活的题材与幽默诙谐的风格打破了传统戏曲的严肃感,老少皆宜;剧中人物形象鲜明立体,徐元宰的“望子成龙”、徐子元的“投机取巧”、王媒婆的“市井狡黠”,都让观众在角色中看到身边人的影子,产生强烈共鸣;深刻的主题思想与积极的价值导向,既批判了科举弊端,又传递了“诚信”“勤学”“家和万事兴”的传统美德,具有超越时代的现实意义;豫剧独特的唱腔与表演艺术,使该剧在艺术上兼具观赏性与娱乐性,演员们通过“唱、念、做、打”的完美融合,让经典剧目在舞台上焕发持久生命力。