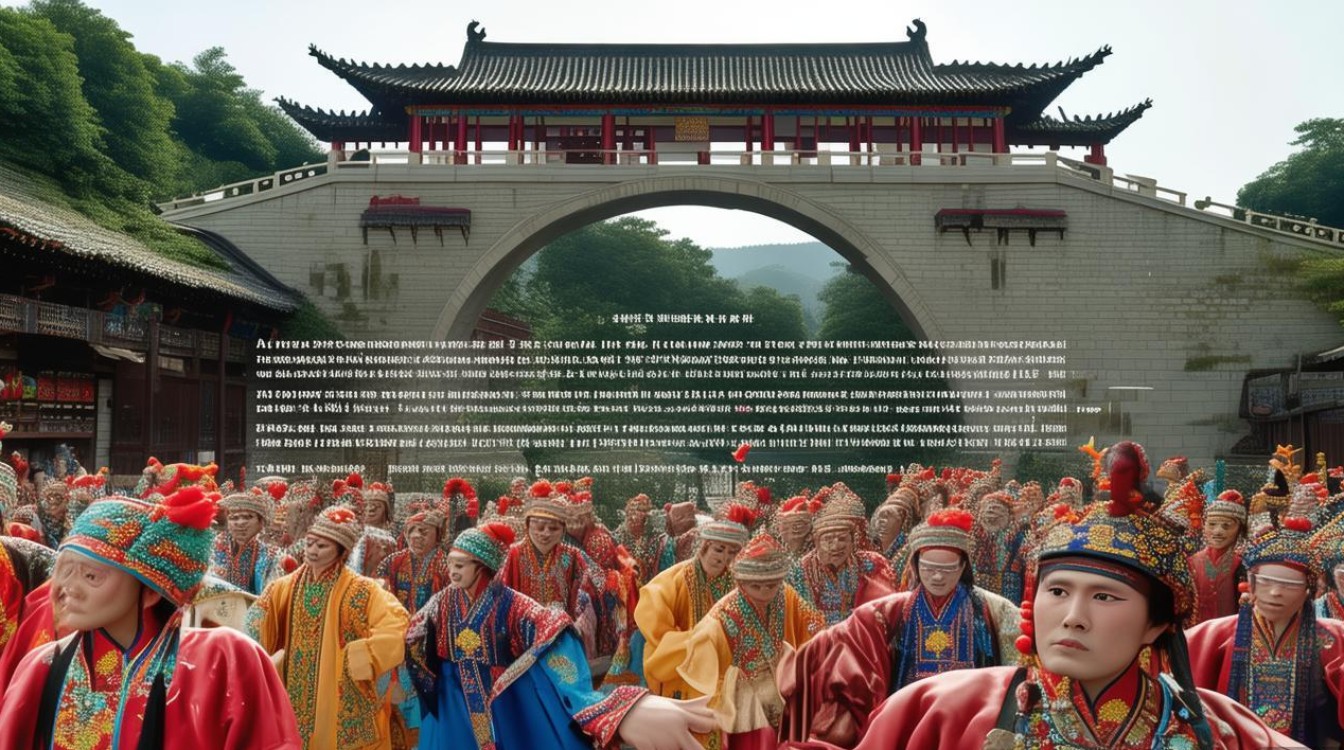

豫剧《洛阳桥》作为传统戏曲中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和浓郁的豫剧特色,成为展现中原文化魅力的重要载体,该剧以洛阳桥的修建为线索,串联起工匠精神、官场博弈、民生疾苦与爱情纠葛,在唱念做打的舞台呈现中,既传递了“为民造桥”的朴素价值观,又彰显了豫剧艺术粗犷与细腻并存的独特韵味。

剧情结构与主题立意:在“桥”的意象中凝聚多重叙事

《洛阳桥》的故事背景设定在古代洛阳,围绕“洛水阻隔、百姓出行艰难”的社会矛盾展开,主人公鲁天成是一位技艺精湛的民间工匠,目睹因无桥导致的民生凋敝,主动请缨修建洛阳桥,工程并非一帆风顺:既要克服洛水湍急、地基松软的技术难题(剧中通过“石母生子”“铁索固基”等虚构情节展现工匠智慧),又要面对豪绅钱万贯的阻挠——他担心修桥后自己的渡船生意受损,勾结官府散布谣言、克扣工料,甚至设计陷害鲁天成,在此过程中,清官高县令顶住压力支持修桥,鲁天成的恋人柳玉娥(高县令之女)也暗中相助,最终桥成之日,百姓欢腾,恶势力受到惩处,鲁天成与柳玉娥终成眷属。

剧情以“修桥”为核心事件,却不止于工程叙事:其一,工匠精神的赞歌,鲁天成“桥未成,誓不还”的执着,以及“一钉一铆皆心血”的严谨,体现了传统劳动人民对技艺的敬畏与奉献;其二,民生情怀的彰显,高县令“修桥为百姓”的初心,与钱万贯“唯利是图”的贪婪形成对比,折射出官场清浊与民心向背;其三,爱情线索的点缀,鲁天成与柳玉娥的爱情超越了阶层差异,成为推动剧情的情感动力,也让“家国大义”与“儿女情长”形成平衡,避免故事过于沉重,这种“主线清晰、支脉丰富”的结构,使得《洛阳桥》既有历史厚重感,又不失戏曲的通俗性与观赏性。

人物形象塑造:典型性格中的时代烙印

《洛阳桥》的人物塑造遵循传统戏曲“类型化”与“个性化”结合的特点,主要角色均具有鲜明的符号意义,却又通过细节刻画避免脸谱化。

-

鲁天成:工匠精神的化身

作为全剧核心,鲁天成的形象集中体现了“劳动人民智慧与坚韧”的特质,他既有“鲁班再世”的自信(如面对技术难题时吟唱“洛阳水急石难固,我以匠心化天工”),也有“为民请命”的担当(当豪绅阻挠时,他挺身而出:“桥不成,百姓苦不休,我鲁天成何惜此身!”),演员在表演中,通过“甩袖”“跺脚”等身段展现其焦急,用“炸音”“滑音”等唱腔表现其决心,使人物既有工匠的质朴,又有英雄的豪气。 -

高县令:清官形象的典型代表

高县令不同于传统戏曲中“高高在上”的官员,他既有“为官一任,造福一方”的责任感,也有“为民请命”的勇气,面对钱万贯的贿赂,他拍案怒斥:“你贪的是钱财,我护的是百姓!”;当鲁天成蒙冤时,他暗中调查证据,最终还其清白,这一形象打破了“清官皆迂腐”的刻板印象,展现出封建社会中难得的“亲民”特质,成为百姓心中的“青天”。

-

钱万贯:封建势力的缩影

作为反派,钱万贯的贪婪与阴险被刻画得入木三分,他勾结官府时“点头哈腰”,面对百姓时“横眉冷对”,设计陷害鲁天成时“阴险狡诈”,演员通过“八字眉”“三角眼”的妆容,以及“尖声尖气”的念白,将其“见利忘义”的性格夸张化,既增强了戏剧冲突,也暗示了封建社会中“豪绅欺压百姓”的普遍现象。 -

柳玉娥:突破时代的女性形象

柳玉娥作为高县令之女,突破了传统闺秀的柔弱形象,她既有“为父分忧”的聪慧(暗中为鲁天成传递消息),也有“追求真爱”的勇敢(不顾父亲反对,坚持与鲁天成相爱),她的唱段“桥未成时心难安,愿助君力渡难关”,细腻展现了女性的柔情与担当,为全剧增添了一抹亮色。

艺术特色:豫剧韵味的集中呈现

作为豫剧经典,《洛阳桥》在唱腔、表演、舞台设计等方面充分展现了豫剧艺术的独特魅力。

(一)唱腔:激昂与婉转的交织

豫剧以“高亢激越、朴实自然”著称,《洛阳桥》的唱腔设计既保留了这一特点,又根据人物性格和剧情需求进行调整。

- 鲁天成的唱腔:以豫东调为主,音域宽广,节奏明快,如“修桥为民心不怯”一段,通过“甩腔”和“滑音”表现其决心,用“炸音”突出“为民造桥”的豪情;

- 柳玉娥的唱腔:以豫西调为主,婉转抒情,如“月下独思君”一段,通过“慢板”和“哭腔”表现其牵挂,细腻动人;

- 群唱与对唱:如“桥成之日百姓欢”一段,通过众人齐唱,营造出欢腾的氛围,增强了戏剧的感染力。

(二)表演:程式化与生活化的融合

豫剧表演讲究“唱念做打”的有机结合,《洛阳桥》中,演员通过程式化的动作展现人物身份与情感,同时融入生活化的细节,使表演更具真实感。

- 鲁天成的“工匠动作”:如“画线定桩”时,手持墨斗,手臂伸展,眼神专注,既有“鲁班尺”的仪式感,又有工匠操作的实感;

- 钱万贯的“反派身段”:如“受贿”时,捻着胡须,眼睛滴溜溜转,通过“矮子步”和“耸肩”表现其贪婪,夸张而不失真实;

- 武戏的运用:如“豪绅阻挠修桥”一场,通过武打场面展现冲突,鲁天成与打手的对打,动作干净利落,节奏紧张,增强了戏剧的张力。

(三)舞台设计:虚实结合的意境营造

传统戏曲舞台讲究“一桌二椅”的简约,《洛阳桥》在此基础上,通过虚实结合的手法,营造了“水”“桥”“工地”等场景。

- “洛水”的呈现:用蓝色绸缎象征流水,通过灯光的明暗变化,表现水流的湍急;

- “桥墩”的搭建:用象征性的木桩和石块,通过演员的“搭桥”动作,展现工程进展;

- “桥成”的瞬间:用灯光聚焦“桥”的模型,配合鞭炮声和百姓的欢呼声,营造出“天堑变通途”的震撼效果。

社会价值与当代意义:传统剧目的现代启示

《洛阳桥》作为传统剧目,不仅具有艺术价值,更蕴含着深刻的社会意义,对当代观众仍有启示。

- 工匠精神的传承:鲁天成“精益求精、百折不挠”的工匠精神,与当代“工匠精神”的内涵高度契合,提醒我们在快节奏的时代中,仍需保持对技艺的敬畏与追求;

- 民生情怀的共鸣:剧中“修桥为百姓”的主题,呼应了当代“以人民为中心”的发展思想,让观众感受到“民生无小事”的重要性;

- 传统文化的弘扬:通过《洛阳桥》的舞台呈现,年轻观众可以了解豫剧的艺术特色和古代工匠的智慧,增强对传统文化的认同感。

《洛阳桥》核心艺术元素分析

| 艺术元素 | 特点 | 经典案例 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | 豫东调与豫西调结合,文武场交替,激昂与婉转并存 | 鲁天成“修桥为民心不怯”(豫东调,高亢激越);柳玉娥“月下独思君”(豫西调,婉转抒情) |

| 人物表演 | 程式化动作与生活化细节结合,性格鲜明 | 鲁天成“画线定桩”(专注的工匠动作);钱万贯“受贿”(捻须、耸肩的贪婪身段) |

| 舞台布景 | 虚实结合,简约而不简单,营造意境 | “洛水”用蓝色绸缎象征;“桥成”用灯光聚焦模型,配合欢呼声 |

| 主题立意 | 工匠精神、民生情怀、爱情纠葛交织,多重主题融合 | 鲁天成克服技术难题(工匠精神);高县令抵制豪绅(民生情怀);柳玉娥助鲁天成(爱情) |

相关问答FAQs

Q1:《洛阳桥》与其他传统修桥题材剧目(如《赵州桥》)有何异同?

A1:相同点在于均以“修桥”为核心事件,歌颂工匠精神和为民情怀;不同点在于,《赵州桥》侧重历史真实性(以隋代李春修建赵州桥为原型),风格更庄重,而《洛阳桥》融入更多虚构情节(如“石母生子”“爱情纠葛”),风格更通俗,戏剧冲突更强烈。《赵州桥》以“技术突破”为主线,而《洛阳桥》将“技术”“官场”“爱情”多重线索交织,叙事更丰富。

Q2:现代改编版《洛阳桥》在哪些方面进行了创新,效果如何?

A2:现代改编版在保留传统剧情的基础上,进行了两方面创新:一是舞台技术升级,如用多媒体投影展现“洛水汹涌”“桥墩搭建”等场景,增强视觉冲击力;二是人物性格深化,如将鲁天成塑造为“有血有肉的普通人”,增加其对家人思念的细节,使人物更接地气,效果上,改编版既吸引了年轻观众,又保留了老戏迷喜爱的传统唱腔,实现了“老戏新演”的成功。